Das Schloss – drei Statements

Von Begeisterung bis zu völliger Ablehnung: Die teilweise heftigen Diskussionen zum Schloss mit dem Namen Humboldt Forum werden nicht enden. Wir haben zwölf Meinungen zum Bau eingeholt – drei veröffentlichen wir hier

Text: Bodenschatz, Harald, Berlin; Hoffmann-Axthelm, Dieter, Berlin; Kil, Wolfgang, Berlin

Das Schloss – drei Statements

Von Begeisterung bis zu völliger Ablehnung: Die teilweise heftigen Diskussionen zum Schloss mit dem Namen Humboldt Forum werden nicht enden. Wir haben zwölf Meinungen zum Bau eingeholt – drei veröffentlichen wir hier

Text: Bodenschatz, Harald, Berlin; Hoffmann-Axthelm, Dieter, Berlin; Kil, Wolfgang, Berlin

-

Das Bundesschloss

Harald Bodenschatz, Sozialwissenschafter und Stadtplaner, Berlin

Harald Bodenschatz, Sozialwissenschafter und Stadtplaner, Berlin

Nun ist es da, das Humboldt Forum im Schlossgewand. 30 Jahre, nachdem der Palast der Republik wegen Asbest geschlossen wurde. 70 Jahre, nachdem die Schlossruine gesprengt wurde. Und 100 Jahre, nachdem Groß-Berlin entstand. Ein Dokument ausdauernder Berliner Streitkultur über Jahrzehnte, die freilich die breite Öffentlichkeit wenig bewegt hat. Ein ganz besonderes Geschenk des Bundes an seine Hauptstadt, denn hier gab es sogar einen Beschluss des Deutschen Bundestags: In namentlicher Abstimmung sprachen sich im Juli 2002 die Abgeordneten mit 380 gegen 133 Stimmen zugunsten eines Neuaufbaus in der Kubatur des ehemaligen Schlosses mit drei rekonstruierten Barockfassaden aus. Und im Dezember 2007 hat der Bundestag auch noch ausdrücklich die Errichtung einer Kuppel begrüßt. Mehr Demokratie ist kaum möglich. Es ist nämlich schon ein feiner Unterschied, ob ein Regierender Berliner Bürgermeister eine Bibliothek auf dem Tempelhofer Feld haben möchte oder ob ein Bundestag mit großer Mehrheit über ein Staatsgeschenk entscheidet.

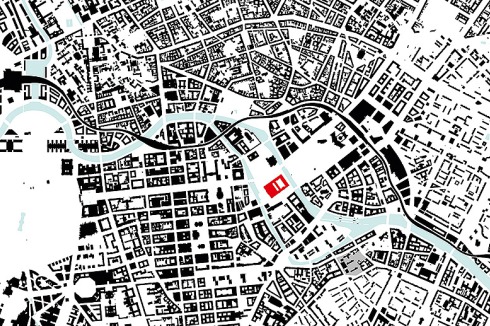

Bleibt festzuhalten: In der Mitte von Berlin, am historischen Mittelpunkt der Residenzstadt, ist ein staatlicher Bau erwachsen, der – auf Kosten dezentraler Standorte – die Museumsinsel entscheidend erweitert und mit dieser einen der weltweit bedeutendsten Museumsstandorte bilden wird. Der kulturelle Nabel der Metropole in Laufweite des eleganten Zeigefingers der Metropole, des Fernsehturms. Mit diesem „Schaufenster der Weltkulturen“ entsteht ein neues Schwergewicht im Zentrum Berlins, das – oft übersehen – durch weitere staatliche Geschenke seine einzigartige Gestalt erhält. Da wäre zunächst die Museumsinsel mit ihren Um- und Neubauten, zuletzt die James-Simon-Galerie. Dann soll nach Fertigstellung das Freiheits- und Einheitsdenkmal in Form einer Wippe vor der kuppelbekrönten Westfassade die Menschen zum Nachdenken bringen. Und schließlich soll jenseits des Spreekanals der Schinkelplatz durch eine neue Bauakademie seinen krönenden Abschluss erhalten. Ein unübersehbares, schillerndes Ensemble des Staates im Herzen seiner Hauptstadt! Nur im Osten des Schlosses bleibt ein Fragezeichen. Dort ist vor allem Berlin gefragt – eine märkische Antwort auf den Bundesstaat. Und die ist schlicht: Der große Freiraum soll erhalten bleiben. Ob das in der geforderten Rigorosität angemessen ist, bleibt zweifelhaft. Denn dort stand ein wichtiger Teil der auf das Mittelalter zurückgehenden Bürgerstadt, die etwa 800 Jahre Stadtgeschichte repräsentierte. Eine Bürgerstadt, die nicht nur durch den Krieg ausradiert wurde, sondern auch durch Enteignung von Grund und Boden und massenhaften Abriss in der Zeit der Diktaturen – vor allem zugunsten der autogerechten Stadt. Ein Ort ohne erkennbare Geschichte und ohne nachhaltige Zukunft.

Das neue Schloss wird die Mitte von gestern wieder in Bewegung bringen. Der Staat beschenkt die Hauptstadt, mal zur Freude, mal zum Ärger der Berliner – wie schon immer.

-

Moral der Rekonstruktion

Dieter Hoffmann-Axthelm, Architekturkritiker und Stadtplaner, Berlin

Dieter Hoffmann-Axthelm, Architekturkritiker und Stadtplaner, Berlin

Für den Gedanken, den ich zu dieser Endrunde der Schloss-Diskussion nach allem noch beitragen kann, brauche ich nicht einmal den Neubau zwischen Schlossplatz und Lustgarten. Zumindest nicht als Einstieg. Um meinen Punkt zu machen, reicht es, wenn ich, den Objekttypus wechselnd, auf ein kleineres Projekt ausweiche, die 2013 abgeschlossene Rekonstruktion der großen Orgel von St. Katharinen in Hamburg.

Auch sie schien für immer verloren. Die Kirche hatte nach ihrem Wiederaufbau eine neue Orgel erhalten, in die von den vorsorglich ausgelagerten Stimmen des vielgerühmten historischen Instruments gut 500 einbezogen worden waren. Diese kostbaren Originale wurden zum Ausgangspunkt des Versuchs, das verlorene Instrument in seiner einmaligen historischen Klangqualität wiederzugewinnen. Gebündeltes Expertenwissen, historisches Material, Handarbeit und viel Zeit – zwei Jahrzehnte für Planung und Herstellung – erbrachten dann tatsächlich ein Instrument, das, ganz unmaßgeblich geurteilt, wieder gleichberechtigt neben die beiden anderen barocken Großorgeln des Nordens treten kann.

Selbstverständlich ist so etwas mit dem so viel widersprüchlicheren Berliner Prozess der Herstellung einer Hybriden aus modernem Gehäuse und barocker Außenwandverkleidung nicht ohne weiteres vergleichbar. Beides berührt sich aber eng genug in der emotionalen Begründung des jeweils unternommenen finanziellen und bauhandwerklichen Kraftakts.

Auch in Hamburg stellte man die Frage: Muss das sein? Zahlreiche deutsche Großkirchen haben nach ihrem Wiederaufbau moderne Instrumente erhalten, zu schlichte Nachkriegsinstrumente wurden durch größere und bessere ersetzt. In Hamburg ging dagegen die Sehnsucht nach jenem unverwechselbaren historischen Klangbild um, das einst J. S. Bach begeisterte, der auf dieser Orgel sein berühmtestes Konzert gab.

Eine historische Orgel zu rekonstruieren, noch dazu eine, die so lückenlos in ihren angestammten Rahmen eintauchen konnte wie die von St. Katharinen, ist natürlich sehr viel unproblematischer als die Wiederaufrufung eines Schlossbaus, der keiner sein darf, vielmehr sich als Hülle eines Weltkultur-Museums legitimieren muss. Doch auch in Berlin war es eine Sehnsucht, die trieb – vielmehr eine doppelte: nach dem verlorenen Mittelpunkt der Stadt und nach der Einmaligkeit der Fassaden von Schlüter und ihrem plastischen Schmuck.

Das war denn auch ganz anders umstritten, ja von Hass und Hohn verfolgt, und das Gelingen weit fraglicher. Aber es ist geglückt. Man kann jetzt, vom Lustgarten her oder aus der Breiten Straße, auf die Fassaden blicken und prüfen, ob sie sprechen können. Und sie sprechen. Das Bild ist, obwohl nur eine dreidimensionale Abbildung, ironischerweise stärker als die modernen Krücken, die es stützen. Insofern ist es auch stark genug, um den städtebaulichen Verrat fühlbar zu machen: das Schloss ohne dass es seine Stadt im Rücken hat.

Der gewisse Fetischismus der exakten Kopie hat also das Wesentliche erreicht: in der Kopie der Hülle den heutigen Berlinern eine Anschauung von der Unersetzlichkeit historisch-politischer Architektursprache zu verschaffen – eben das, was durch keinerlei heutige Architektur, sie sei so gut, wie man es sich nur wünschen mag, zu ersetzen wäre. Man kann die Geschichte des Schlossbaus ablesen, als stünde der verlorene noch da: der Quader von Schlüter, die gedehnte Fortsetzung unter Böhm, der schneidende Architekturwechsel des Eosander-Baus. Wo wäre der Fehler? Es wird mit offenen Karten gespielt.

-

Kahle weiße Wand

Wolfgang Kil, Architekturkritiker und Publizist, Berlin

Wolfgang Kil, Architekturkritiker und Publizist, Berlin

Im großen Foyer des einstigen Palastes der Republik gab es eine Stelle, an der ließen sich mit einer einfachen Körperdrehung zwei der grandiosesten Panoramen des Berliner Zentrums bestaunen – gen Westen der Blick geradeaus in die Allee Unter den Linden mit dem Brandenburger Tor als Point de vue und in entgegengesetzter Richtung die riesenhafte Totale des Fernsehturms mit den symmetrischen Wasserterrassen und Grünrabatten davor. Das mit Rolltreppen, Sitzgruppen, gläsernen Telefonzellen und runder Espressobar möblierte Palastfoyer war nicht nur bei schlechtem Wetter beliebt als eine Art vollklimatisiertes Stadtaquarium, von dem aus die reale Stadt draußen sich wie bei einer Zeitreise betrachten und genießen ließ – je nach Befinden einfach switchen zwischen Moderne und Barock.

Der dekorierte Schuppen, der dieselbe Stelle heute einnimmt, hat als Stadterlebnis nur eines zu bieten: Fassaden, Fassaden. Und wahrt dabei nicht mal pro forma den Anschein solider Körperlichkeit, sondern huldigt ungeniert dem Kulissenprinzip à la Babelsberg oder Cinecittà: drei Frontalansichten für Kameras und Scheinwerferlicht, von hinten hält ein banales Gerüst den ganzen illusionistischen Flitter aufrecht. Soviel zur tektonischen Würde historisierender Bauwerkelei.

Wer erinnert sich noch an jenes vorwurfsvolle Gejammer, mit dem Anfang der neunziger Jahre der Abriss des DDR-Außenministeriums an der westlichen Kante der Spreeinsel begründet wurde: Der blau-weiße Riegel (145 Meter lang, 44 Meter hoch) würde sich als störende Barriere zwischen das mittelalterliche Cölln-Berlin und die mondänen Quartiere der Kaiserstadt schieben! Jetzt ist die Barriere hundert Meter weiter ans Ostufer gerückt, nicht mehr ganz so hoch, dafür um ein Vielfaches brachialer. Im Gegensatz zu Joseph Kaisers feingliederigem Linienspiel aus den 1960er Jahren möchte man das, was da jetzt über dem versteinten Spreeufer dräut, „Architektur“ nicht wirklich nennen.

Womit nun die heikelste Frage ansteht: Was will uns die hybride Humboldt-Kiste eigentlich sagen? Schließlich besetzt sie den Platz, der immer gern als „wiedergewonnene Mitte“ umschwärmt wird, als das „Herz der Hauptstadt“ und als „fällige Wiedergutmachung von Walter Ulbrichts Missetat“. Sollten also gewisse Ausdrucksabsichten mit im Spiel sein? Semiotisch formulierte Rachegefühle? Beinahe unvermeidlich, das krasse Zwiegesicht zu interpretieren als ein Monument grundverschiedener Lebensansichten und Gemütszustände der Nation: vom westlichen Abendlicht golden umstrahlt das trauliche Sentiment stuckverzierter Altbauwohnungen. Nach Osten hin kahl und kalt die Ansage: „Dunkeldeutschland“.

All die Jahrzehnte seit 1990 haben nicht gereicht, den Plandenkern der wiedervereinten Hauptstadt einen fundamentalen Umstand beizubringen: Sämtliche Wege Ostberlins führen zum Alexanderplatz, und hier beginnt dann auch für reichlich eine Million (!) Berliner der Gang ins historische Zentrum. An dem parkartig begrünten Pilgerpfad zwischen Rotem Rathaus und Marienkirche hat auch der Mauerfall nichts geändert. Wer sich nun aber vonseiten der Oststadt nähert und „am grünen Strand der Spree“ – statt der versprochenen Hohenzollern-Nostalgie – vom Schloss-Gespenst nur den nackten Hintern gezeigt bekommt, dem hilft am Ende auch kein Einheitsdenkmal.

0 Kommentare