WerkBundStadt Berlin: Fortschritt durch Rückgriff

Auf einem ehemaligen Öltanklager im Berliner Westen will der Werkbund beispielhafte Wohnformen der Zukunft realisieren. Die WerkBundStadt bricht dabei mit großen Vorgängern und versucht, Traditionalisten und Modernisten in einem kollektiven Entwurfsverfahren zu einen.

Text: Thein, Florian, Berlin

-

Vor einem halben Jahr einigten sich 33 vom Werkbund handverlesene Architekturbüros auf das städtebauliche Konzept der sogenannten WerkBundStadt, einem dichten Quartier, das in Berlin-Charlottenburg entstehen soll.

Modell 1:200, Blick von der Quedlinburger Straße, Foto: Stefan Müller

Vor einem halben Jahr einigten sich 33 vom Werkbund handverlesene Architekturbüros auf das städtebauliche Konzept der sogenannten WerkBundStadt, einem dichten Quartier, das in Berlin-Charlottenburg entstehen soll.

Modell 1:200, Blick von der Quedlinburger Straße, Foto: Stefan Müller

-

Derzeit befindet sich an der Quedlinburger Straße, wo die WerkBundStadt entstehen soll, noch ein Tanköllager

Foto: WerkBundStadt Berlin

Derzeit befindet sich an der Quedlinburger Straße, wo die WerkBundStadt entstehen soll, noch ein

Tanköllager

Foto: WerkBundStadt Berlin

-

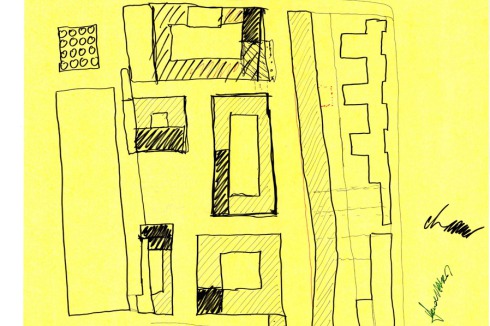

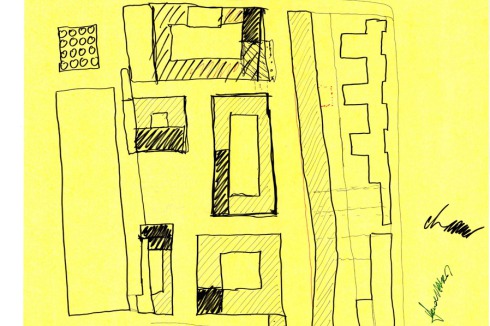

Die Skizze zu dem - von allen beteiligten Architekturbüros gemeinschaftlich entwickelten - städtebaulichen Konzept

Foto: WerkBundStadt Berlin

Die Skizze zu dem - von allen beteiligten Architekturbüros gemeinschaftlich entwickelten - städtebaulichen Konzept

Foto: WerkBundStadt Berlin

-

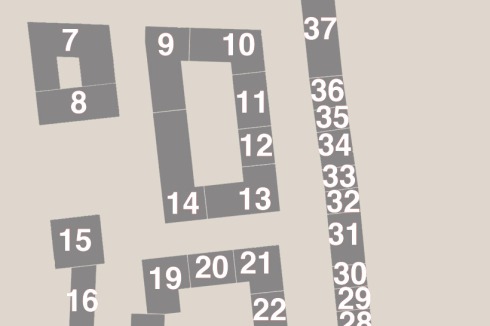

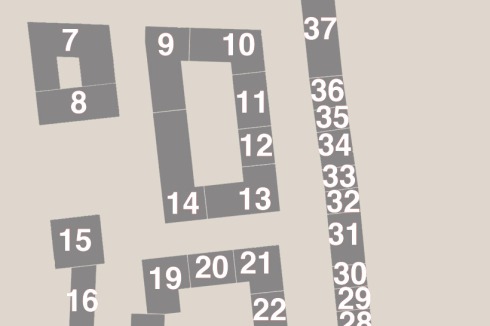

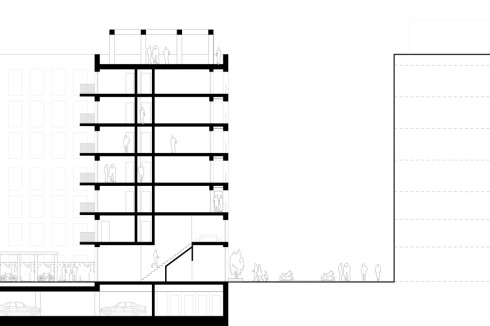

Der städtebauliche Rahmen wurde in 39 Parzellen unterteilt, von denen jeweils drei von einem Büro (teils auch in Partnerschaft) beplant wurden. In einem abschließenden Verfahren wurde aus den Vorschlägen für jede Parzelle ein Entwurf ausgewählt.

Grafik: Florian Thein

Der städtebauliche Rahmen wurde in 39 Parzellen unterteilt, von denen jeweils drei von einem Büro (teils auch in Partnerschaft) beplant wurden. In einem abschließenden Verfahren wurde aus den Vorschlägen für jede Parzelle ein Entwurf ausgewählt.

Grafik: Florian Thein

-

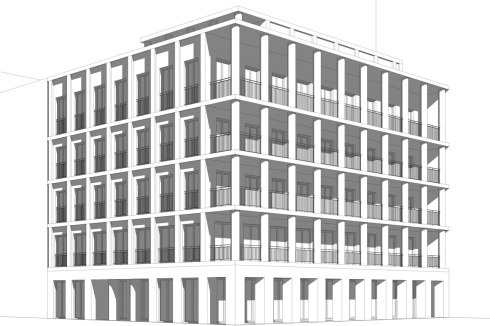

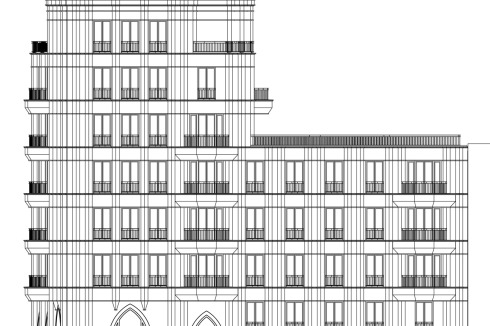

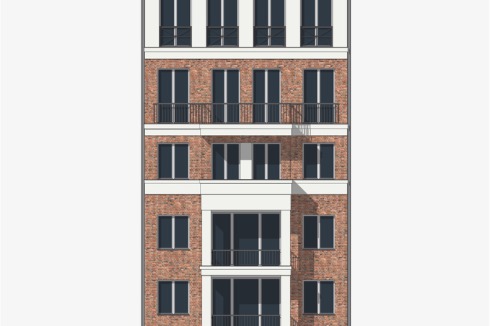

Parzelle 1: Hans van der Heijden Architect

Abb.: Architekten

Parzelle 1: Hans van der Heijden Architect

Abb.: Architekten

-

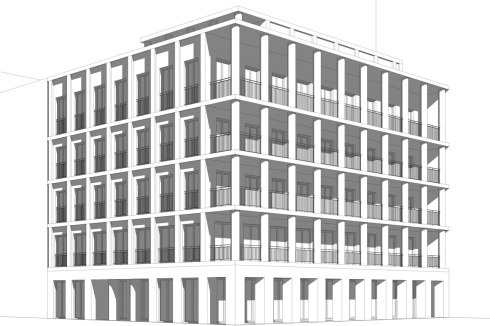

Parzelle 2: Schulz und Schulz Architekten mit bayer / uhrig Architekten

Abb.: Architekten

Parzelle 2: Schulz und Schulz Architekten mit bayer / uhrig Architekten

Abb.: Architekten

-

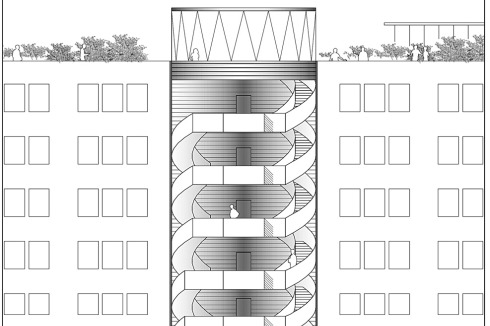

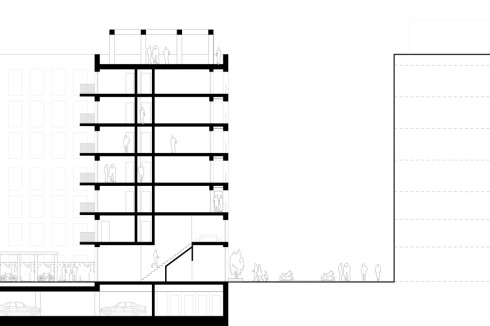

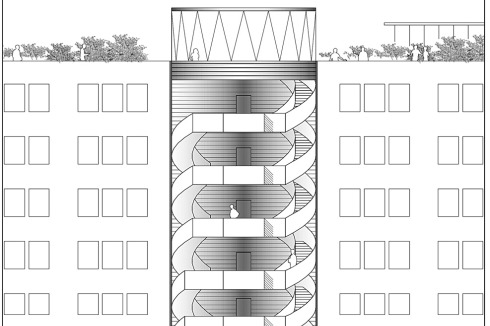

Parzelle 3: schneider + schumacher

Abb.: Architekten

Parzelle 3: schneider + schumacher

Abb.: Architekten

-

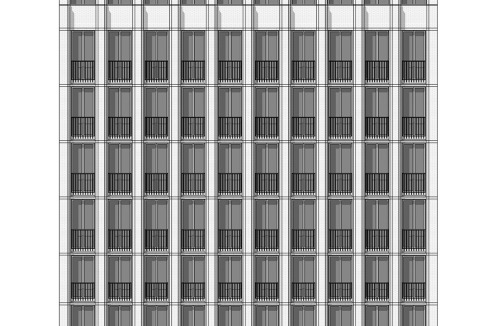

Parzelle 4: Heide & von Beckerath

Abb.: Architekten

Parzelle 4: Heide & von Beckerath

Abb.: Architekten

-

nps tchoban voss

Abb.: Architekten

nps tchoban voss

Abb.: Architekten

-

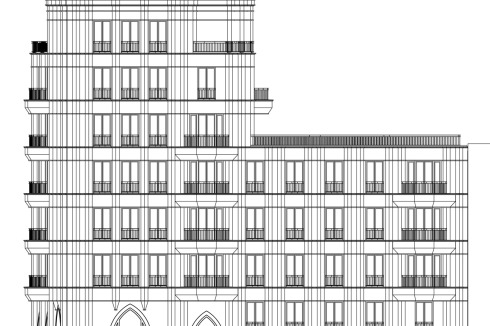

Parzelle 6: Christoph Mäckler Architekten

Abb.: Architekten

Parzelle 6: Christoph Mäckler Architekten

Abb.: Architekten

-

Parzelle 7: Patzschke Planungsgesellschaft

Abb.: Architekten

Parzelle 7: Patzschke Planungsgesellschaft

Abb.: Architekten

-

Parzelle 8: Office Winhov

Abb.: Architekten

Parzelle 8: Office Winhov

Abb.: Architekten

-

Parzelle 9: E2A

Abb.: Architekten

Parzelle 9: E2A

Abb.: Architekten

-

Parzelle 10: Nöfer Architekten

Abb.: Architekten

Parzelle 10: Nöfer Architekten

Abb.: Architekten

-

Parzelle 11: Thomas Kröger

Abb.: Architekten

Parzelle 11: Thomas Kröger

Abb.: Architekten

-

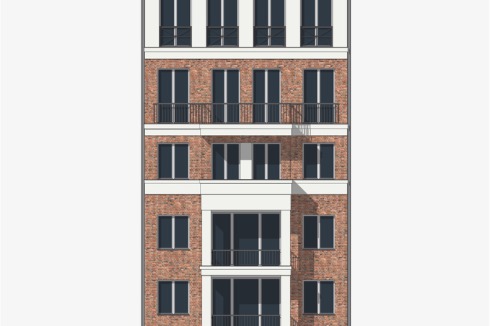

Parzelle 12: Petra und Paul Kahlfeldt Architekten

Abb.: Architekten

Parzelle 12: Petra und Paul Kahlfeldt Architekten

Abb.: Architekten

-

Parzelle 13: Modersohn & Freiesleben

Abb.: Architekten

Parzelle 13: Modersohn & Freiesleben

Abb.: Architekten

-

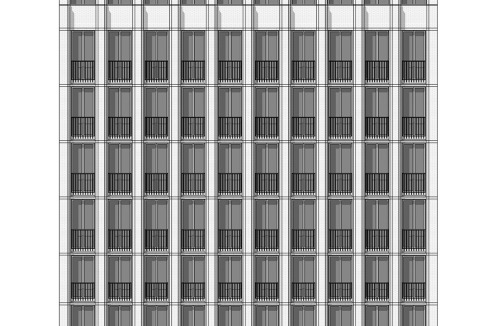

Parzelle 14: ingenhoven architects

Abb.: Architekten

Parzelle 14: ingenhoven architects

Abb.: Architekten

-

Parzelle 15: Dierks Sachs Architekten

Abb.: Architekten

Parzelle 15: Dierks Sachs Architekten

Abb.: Architekten

-

Parzelle 16: Bayer & Strobel Architekten

Abb.: Architekten

Parzelle 16: Bayer & Strobel Architekten

Abb.: Architekten

-

Parzelle 17: Uwe Schröder Architekt

Abb.: Architekten

Parzelle 17: Uwe Schröder Architekt

Abb.: Architekten

-

Parzelle 18: Studio di Architettura Lampugnani

Abb.: Architekten

Parzelle 18: Studio di Architettura Lampugnani

Abb.: Architekten

-

Parzelle 19: Rapp+Rapp

Abb.: Architekten

Parzelle 19: Rapp+Rapp

Abb.: Architekten

-

Parzelle 20: Klaus Theo Brenner

Abb.: Architekten

Parzelle 20: Klaus Theo Brenner

Abb.: Architekten

-

Parzelle 21: Kleihues+Kleihues

Abb.: Architekten

Parzelle 21: Kleihues+Kleihues

Abb.: Architekten

-

Parzelle 22: Weinmiller Architekten

Abb.: Architekten

Parzelle 22: Weinmiller Architekten

Abb.: Architekten

-

Parzelle 23: jessenvollenweider

Abb.: Architekten

Parzelle 23: jessenvollenweider

Abb.: Architekten

-

Parzelle 24: Staab Architekten

Abb.: Architekten

Parzelle 24: Staab Architekten

Abb.: Architekten

-

Parzelle 25: Prof. Hans Kollhoff Architekten

Abb.: Architekten

Parzelle 25: Prof. Hans Kollhoff Architekten

Abb.: Architekten

-

Parzelle 26: RKW Architektur und Städtebau

Abb.: Architekten

Parzelle 26: RKW Architektur und Städtebau

Abb.: Architekten

-

Parzelle 27: Klaus Theo Brenner

Abb.: Architekten

Parzelle 27: Klaus Theo Brenner

Abb.: Architekten

-

Parzelle 28: nicht zugewiesen

Parzelle 28: nicht zugewiesen

-

Parzelle 29: nicht zugewiesen

Parzelle 29: nicht zugewiesen

-

Parzelle 30: RKW Architektur und Städtebau

Abb.: Architekten

Parzelle 30: RKW Architektur und Städtebau

Abb.: Architekten

-

Parzelle 31: Brandlhuber+ mit June14

Abb.: Architekten

Parzelle 31: Brandlhuber+ mit June14

Abb.: Architekten

-

Parzelle 32: Lederer Ragnarsdottir Oei

Abb.: Architekten

Parzelle 32: Lederer Ragnarsdottir Oei

Abb.: Architekten

-

Parzelle 33: Weinmiller Architekten

Abb.: Architekten

Parzelle 33: Weinmiller Architekten

Abb.: Architekten

-

Parzelle 34: Caruso St John Architects

Abb.: Architekten

Parzelle 34: Caruso St John Architects

Abb.: Architekten

-

Parzelle 35: Petra und Paul Kahlfeldt Architekten

Abb.: Architekten

Parzelle 35: Petra und Paul Kahlfeldt Architekten

Abb.: Architekten

-

Parzelle 36: Max Dudler, wünscht keine Veröffentlichung des Entwurfs

Abb.: Architekten

Parzelle 36: Max Dudler, wünscht keine Veröffentlichung des Entwurfs

Abb.: Architekten

-

Parzelle 37: Bernd Albers Architekten

Abb.: Architekten

Parzelle 37: Bernd Albers Architekten

Abb.: Architekten

-

Parzelle 38: Cramer Neumann Architekten

Abb.: Architekten

Parzelle 38: Cramer Neumann Architekten

Abb.: Architekten

-

Parzelle 39: Hild und K Architekten

Abb.: Architekten

Parzelle 39: Hild und K Architekten

Abb.: Architekten

Ausgeschiedene Entwürfe

Foto: Florian Thein

Ausgeschiedene Entwürfe

Foto: Florian Thein

WerkBundStadt Berlin: Fortschritt durch Rückgriff

Auf einem ehemaligen Öltanklager im Berliner Westen will der Werkbund beispielhafte Wohnformen der Zukunft realisieren. Die WerkBundStadt bricht dabei mit großen Vorgängern und versucht, Traditionalisten und Modernisten in einem kollektiven Entwurfsverfahren zu einen.

Text: Thein, Florian, Berlin

Schon der Name WerkBundStadt macht deutlich, dass eine (Weissenhof-) Siedlung oder auch der „Würfelhusten auf der grünen Wiese“, so Werkbund-Bundesvorstand und Mitinitiator Paul Kahlfeldt, als nicht mehr zeitgemäß empfunden wird. Stattdessen soll an der Quedlinburger Straße in Charlottenburg ein „dichtes, urbanes Quartier zum Wohnen, Leben und Arbeiten“ entstehen. Den von 17 Architekten geplanten 63 Wohnungen der Stuttgarter Weissenhofsiedlung (1927) stehen im direkten Vergleich 1100 Wohnungen gegenüber, geplant von 33 Architekten – bei nahezu gleicher Grundstücksgröße.

Wie genau die Auswahl jener 33 an der Planung beteiligten Büros erfolgte, die „die gegenwärtige Baukultur jenseits ästhetischer Tendenzen oder stilistischer Kriterien repräsentieren“, bleibt diffus. Einigen mag man eine eher historisierende, anderen eine eher progressive Handschrift zuordnen, aber derlei Lagerdenken scheint passé zu sein. In diskursiver Konsensbildung wurde gemeinschaftlich erörtert „wie wir wohnen wollen“.

In einem Werkstattverfahren kochten die handverlesenen Architekten zusammen am städtebaulichen Konzept für das derzeit noch mit zehn Öltanks bebaute Grundstück in Spreelage. Schlussendlich einigte man sich auf ein stark an der europäischen Stadt vor Neunzehnhundert orientiertes Rezept: fünf kleinere Blöcke, eine lange Reihe, ein zentraler Platz, verbunden durch schmale Straßen (Parken unerwünscht). Gewürzt wird das Gemeinschaftswerk durch die individuellen Entwürfe der Beteiligten für die jeweils mehreren Büros zugelosten Parzellen. Als es abschließend darum ging, aus 114 entstandenen Vorschlägen die zur Umsetzung bestimmten 39 Favoriten festzulegen, stieß man an die Grenzen einer diskursiven Einigung. Auch wenn man dem bisher beispiellosen Prozess einen großen Erfolg in der Konsensfindung attestieren muss, gelang eine Auswahl letztlich nur „durch Setzung seitens der Projektleiter“. Berücksichtigung fand dabei auch, dass kein teilnehmendes Büro leer ausging.

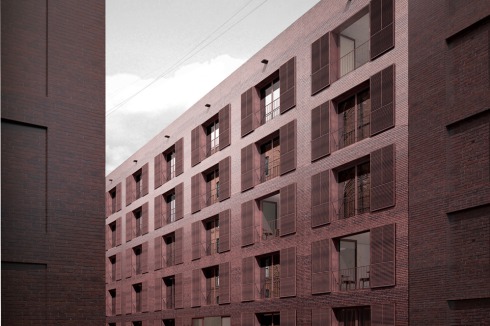

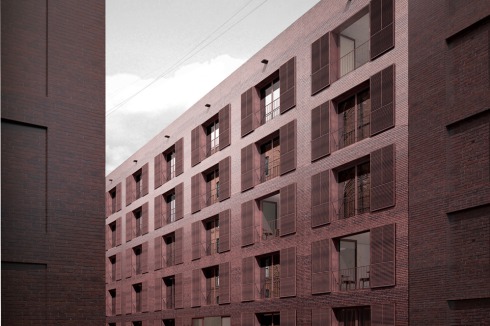

Vereint unter dem Backsteinmantel

Das beeindruckende Holzmodell des Quartiers, in dem die finalen Entwürfe präsentiert werden, offenbart eine erwartungsgemäß große Vielfalt. Der zweite Blick lässt jedoch eine Schnittmenge erkennen, die den expressiven Individualismus eint. Knappe zwei Drittel der Entwürfe weisen starke historische Anleihen auf, die zwischen Chicago School, Heimatschutzstil und postmoderner Ironie changieren. Die Zukunft des Wohnens wirkt bisweilen verdächtig alt.

Auch wenn die WerkBundStadt deutlich näher an den Siedlungen der Werkbund-Gründungszeit als an der antibürgerlichen Moderne der 1920er Jahre orientiert scheint, nehmen nicht alle Entwürfe historischen Bezug. Einige Nichttraditionalisten bleiben ihrer Haltung strukturell und formal treu, was am deutlichsten bei Ingenhoven, schneider+schumacher und Brandlhuber zu Tage tritt. Allzu gravierende optische Ausfälle wurden jedoch durch ein ebenfalls im Vorfeld beschlossenes Regelwerk verhindert. So muss jedes Haus in Backstein ausgeführt und „die konstituierenden architektonischen Elemente Sockel, Eingang, Fassade und Dach“ thematisiert werden. Leider stellt die Zwangsverziegelung nicht immer einen Zugewinn dar – so ist Ingenhovens begrüntes Quadratraster mit auskragenden Glaskuben in, nun ja, grünen Ziegeln ausgeführt und Brandlhubers aus vorangegangenen Projekten bekannte außenliegende Erschließung durch ein halbdurchlässiges, ornamentales Ziegelstrick verschleiert. Den materialgerechten Umgang mit Klinker leisten die Ziegelarchitekten dann doch überzeugender.

Begründet wird das Backsteinbekenntnis mit dem Genius Loci – Berlin sei nun mal Ziegelstadt, so Paul Kahlfeldt. Ob die sichtbare Ziegelfassade in Berlin tatsächlich eine solch stadtbildprägende Dominanz hat, mag man zögerlich hinterfragen. Dass der Genius Loci sich jedoch allein aus der den Ort umgebenden Materialität speist, greift zu kurz. Die noch vorhandene Industriearchitektur bietet genügend Anknüpfungspunkte zur interpretativen Spurensicherung. Mit der städtebaulichen Tabula Rasa wurde diese Chance leider vergeben. Einzig das noch vorhandene Wohnhaus an der Quedlinburger Strasse von 1910 wird erhalten, was wohl nicht zuletzt an der stilistischen Nähe zum zukünftigen Quartier liegen mag.

Wohnformen der Zukunft?

Die Abkehr von der suburbanen Siedlung seitens des Werkbundes ist nicht neu. Neu ist der strukturelle wie stilistische Rückgriff auf eine Zeit vor der Werkbundsiedlung. Die Negierung vorangegangener Konzepte gleicht einem systemischen Neustart. Die WerkBundStadt drängt nach den gescheiterten Anläufen in Neuss und München auf Realisierung. Mit der Kombination von Bekanntem bietet sie deutlich weniger Angriffsfläche für Stadträte als Kazunari Sakamotos Konzept für die letztlich gestoppte – ebenfalls innerstädtische – Münchner Werkbundsiedlung von 2007. Die WerkBundStadt will unter den gegebenen Rahmenbedingungen ein Stück Stadt schaffen, nicht visionär, aber solide, und einem selbstbestimmten, recht konservativen Qualitätsanspruch genügend. Wie eine solche Positionierung in Zeiten der Internationalisierung, enormer Migrationsbewegungen, kultureller Diversität und Durchmischung zu deuten ist, bleibt da eher Randnotiz. Definitiv bescheinigen muss man ein hohes Vermarktungspotential. Das Konzept der käuflichen Stilsicherheit durch Altbewährtes und damit einhergehender Identitätsbildung geht in der Automobilbranche seit langem auf. Neuauflagen von Klassikern wie Käfer, Mini und Fiat 500 bedienen bürgerliche Sehnsüchte und garantieren hohen Absatz.

Ein zeitnaher Baubeginn der WerkBundStadt ist jedoch nicht zuletzt aufgrund der „an bezahlbarem Wohnraum orientierten“ Wohnungen zu begrüßen. Angestrebt sind 30% – so sie denn ins Konzept der zukünftigen Bauherren passen. Auch von politischer Seite besteht Wille zur Umsetzung, wie der Bezirksstadtrat für Stadtentwicklung Marc Schulte betont – nicht zuletzt auch um unliebsame Rotlicht-Einrichtungen wie „Heidis Kuschelecke“ endlich aus solch hervorragender Citylage zu verbannen.

1 Kommentare