Weite Blicke, lange Achsen

Welt-Redakteur Daniel-Dylan Böhmer über das journalistische Arbeiten im neuen Medienhaus von Springer

Text: Böhmer, Daniel-Dylan, Berlin

Weite Blicke, lange Achsen

Welt-Redakteur Daniel-Dylan Böhmer über das journalistische Arbeiten im neuen Medienhaus von Springer

Text: Böhmer, Daniel-Dylan, Berlin

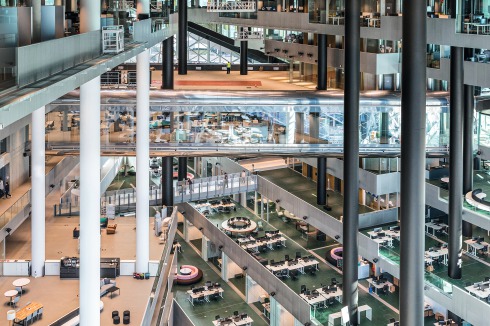

Noch ist mein neuer Arbeitsplatz eher eine Idee. Das liegt nicht daran, dass der Rem-Koolhaas-Bau derart abstrakten Setzungen und Konzepten folgte. Es liegt vielmehr an der Pandemie. Die WELT-Redaktion ist zu 95 Prozent im Homeoffice und bei den anderen im Gebäude scheint es ähnlich zu sein. Diese Leere präsentiert der Bau so schön, als wäre das sein Zweck. Dabei ist das alles natürlich nicht so gedacht. Es soll ja ein dicht besiedelter, vieldimensionaler Begegnungsraum sein. Wie sich das anfühlen wird? Das ist schwer zu sagen in einer Zeit, wo Begegnungen so besonders geworden sind.

Wenn man auf den Gängen und Brücken mal jemandem begegnet, dann grüßt man sofort. Das ist die zufällige Kameraderie, die sich auf Bergen und in Wüsten ergibt, wenn man andere Wanderer trifft. Wenn hier einmal Arbeitsalltag herrscht, werden wir meist wortlos aneinander vorübergehen oder intensiv mit jemand anderem in ein Handy sprechend. Dann wird es sehr angenehm sein, dass dieses Haus so viel Raum für weite Blicke hat und so lange Achsen. Ich gehöre zu den Menschen, die beim Telefonieren am liebsten rumlaufen. Entlang der Terrassen kann man weite Strecken über lange Gespräche zurücklegen. Das ist gut. Denn Telefonieren ist nun mal wichtig für Journalisten. Ein Kollege von mir rief mal am Ende einer intensiven gemeinsamen Recherche (die natürlich zu einem Gutteil am Telefon stattfand): „Ach, wie schön wäre dieser Beruf, wenn man das Ganze nicht auch noch aufschreiben müsste!“ Das fand ich auch und andererseits sah ich es ganz anders.

Schreiben macht fantastischen Spaß, aber meistens erst, wenn man schon ein bisschen losgeschrieben hat. Dafür muss man sich aber vom Quatschen, Reisen, Nachfragen, Kaffeetrinken und all den anderen Formen der Recherche losgerissen haben. Und das ist nicht immer so leicht, weil Journalisten meist besonders soziale Wesen sind. Zum Schreiben muss man konzentriert und darum allein sein.

Das Problem in der räumlichen Organisation von Journalismus besteht in der widersprüchlichen Gleichzeitigkeit von Austausch und Isolation, die arbeitsteilig immer nötig sind. Oder einfacher gesagt: In jeder Redaktion müssen die einen gerade unheimlich viel reden und die anderen brauchen gerade unheimlich viel Stille. Alle wechseln ständig von dem einen zum anderen Bedürfnis. Das macht es nicht leicht, einander zu ertragen. Und das führt dazu, dass Journalisten oft ein besonders kompliziertes Verhältnis zum Großraumbüro haben. Das wird im Neubau nicht anders sein als im Altbau.

Der Neubau solle eine Arbeitsumgebung schaffen, „die sowohl Konzentration als auch lebhafte Zusammenarbeit fördert“, hat Koolhaas gesagt. Er kennt also unser Problem so in etwa. In seinem Gebäude ist der Großraum kein Ganzgroßraum. Entlang der Terrassen am Atrium verlaufen gerade Achsen mit Büroräumen. Hier sind die Decken niedriger. Darin wechseln sich kleinere, abgetrennte Einzel- bis Viererbüros mit kleinen Großräumen entlang des Mittelgangs ab. So entstehen kleinere Plätze quer zur Laufrichtung. Mit viel Abstand zwischen den Schreibtischen. Sitzecken. Seltsamerweise wirkt es durch die niedrigen Decken und die breite Abschirmung vom Atrium angenehm. Wohnlich. Ruhig. Aber mit genug Auslauf und Blickweite. Es sieht zumindest so aus, als ob man hier gut arbeiten könnte. Es gibt viel Sichtbeton, aber es gibt auch viele andere Oberflächen, Holz, metallene Gitterstrukturen, semitransparente Kunststoffe. Ich finde das erträglicher als eine eintönig einheitliche Benutzeroberfläche. Aber man kann wohl auch das Gegenteil finden.

In den Einzelbüros soll man sich zurückziehen können zum Schreiben. Das gab es schon im alten Gebäude. Das Dilemma dabei: Es ist kein Raum, der einem gehört. Man nimmt ihn potenziell immer einem anderen weg. Darum nutzt man solche Räume vor allem, wenn man Zeitdruck hat und weiß, dass man bald fertig sein wird. Man geht eher nicht in so einen Raum, wenn man außer der Ruhe auch Zeit zum Nachdenken braucht. Dann geht man lieber nach Hause. Das ist ein Phänomen, das der journalistische Großraum befördert – dass die langen, großen, wichtigen Texte zuhause entstehen.

Theoretisch hat seit Bezug des Neubaus keiner von uns mehr einen eigenen Arbeitsplatz. Wir haben Spinde und müssen uns jeden Tag einen anderen Schreibtisch suchen. Theoretisch. Praktisch wird doch jeder seinen Platz finden, denn noch haben viele Ressorts genauso viele Tische wie Redakteure. Das kann sich aber ändern, weil der Journalismus und sein Geschäftsmodell sich ändern. Und ohne Geschäftsmodell gibt es keinen Journalismus.

Wenn man sich immer neu einen Platz dafür suchen muss, dann verändert das mit Sicherheit den Journalismus. Zum Guten, sagen die Befürworter dieses Modells. Ich gehöre eher zu denen, die fürchten, dass sich damit die Unsicherheit der Zeit auf jene überträgt, die eigentlich besonders in der Lage sein müssten, mit ein bisschen mehr Konzentration hinzuschauen und nachzudenken. Das wäre ein fatales Problem. So empfinde ich das. Aber vielleicht habe ich unrecht.

Vor etwas mehr als einem Jahr war ich mit meiner damals zwölfjährigen Tochter in den USA. Eine Freundin der Familie hatte gerade einen neuen Job bei einem Finanzdienstleister bekommen. Sie nahm meine Tochter mit in die Stadt und zeigte ihr auch ihren neuen Arbeitsplatz. Als meine Tochter wiederkam, war sie begeistert. „Das ist alles viel toller als bei euch“, erklärte sie mir. „Da muss nicht jeder an seinem Tisch sitzen. Da können sich alle jeden Morgen einen neuen Platz suchen!“

Sie sagt „können“, wo ich „müssen“ geschrieben habe. Was von beidem stimmt und was in diesem Fall eigentlich den Unterschied zwischen können und müssen ausmacht, das werde ich erst wirklich wissen, wenn wir wirklich in diesem Gebäude arbeiten. Denn das hängt davon ab, wie Menschen damit umgehen und Menschen sind schließlich ein zentraler Bestandteil von Häusern. Vor allem von diesem.

Daniel-Dylan Böhmer ist Senior Editor bei WELT und schreibt vor allem über Außen- und Sicherheitspolitik, besonders im Nahen Osten und Asien, wo er auch immer wieder als Reporter unterwegs ist. Zuvor arbeitete er für Vanity Fair, die Frankfurter Allgemeine Sonntagszeitung und Spiegel Online unter anderem über Kultur- und Wirtschaftsthemen.

0 Kommentare