„Potse Contemporary“ – eine Straße als Ausstellungshaus

Die Potsdamer Straße entwickelt sich zu einem neuen Sammelpunkt für Galerien in Berlin. Wie eine solche Verschiebung funktioniert und wie sich die Trends für die richtige Art des Ausstellungsraums geändert haben, wird von den beiden Autoren auch in einer Reihe von Zeichnungen der Galerieräume analysiert.

Text: Manten, Marian; Grabe, Matthias

„Potse Contemporary“ – eine Straße als Ausstellungshaus

Die Potsdamer Straße entwickelt sich zu einem neuen Sammelpunkt für Galerien in Berlin. Wie eine solche Verschiebung funktioniert und wie sich die Trends für die richtige Art des Ausstellungsraums geändert haben, wird von den beiden Autoren auch in einer Reihe von Zeichnungen der Galerieräume analysiert.

Text: Manten, Marian; Grabe, Matthias

Berlin steht seit langem im Fokus der internationalen Kunstszene. Es gibt immer noch viele Neuzugänge an Galerien, doch auch bereits etablierte wechseln in kürzerem Rhythmus die Standorte, immer auf der Suche nach neuen Räumen. Seit zwei, drei Jahren ist die Potsdamer Straße im Bezirk Tiergarten ein primärer Anziehungspunkt geworden – die Nord-Südachse mit ihren Seitenstraßen ist zur Zeit das am schnellsten wachsende Ballungszentrum an Ausstellungsräumen für zeitgenössische Kunst. Lange wurde dieses Quartier trotz seiner glamourösen Geschichte eher vernachlässigt. Die Galerien rangelten lieber um die besten Standorte in Mitte und Kreuzberg. Inzwischen haben sich über zwanzig im Bereich der Potsdamer Straße angesiedelt, in den einschlägigen Magazinen ist vom Galerienviertel Potsdamer Straße die Rede. Was aber macht diese überregionale Aufmerksamkeit aus, und worin besteht das Interesse der Galeristen an diesem Standort?

Zum einen liegt es an der städtebaulichen Situation. Das Quartier gilt als Entwicklungsgebiet in zentraler Lage mit einer beachtlichen Zahl ungenutzter Räume verschiedenster Typologien. Es sind diese „Leerräume“, die anziehen. Dabei ist die bauliche Struktur des Viertels sehr heterogen. Zwischen Gründerzeitbauten mit Offizierswohnungen und dem sozialen Wohnungsbau der siebziger und achtziger Jahre stehen zweigeschossige Behelfsbauten der Nachkriegszeit, im Blockinneren finden sich bricolageartig im Laufe von Jahrzehnten gewachsene Gewerbebauten.

Das heterogene Straßenbild resultiert nicht zuletzt aus seiner wechselhaften Geschichte. Diese begann mit dem Ausbau zur ersten befestigten Straße Preußens bereits im Jahr 1792. In den „goldenen Zwanzigern“ wurde die Potsdamer Straße mit ihren Varieteés, Tanzlokalen und damals bereits vielen bedeutenden Galerien die verkehrsreichste Straße Deutschlands. Die erste Ampel Berlins wurde an ihrem nördlichen Ende aufgestellt. Nach dem Bau der Berliner Mauer war es vorbei mit der Zentralität. Das Nordende der Straße lag im Niemandsland zwischen Ost und West. Durch den Bau der Philharmonie (1963), der Neuen Nationalgalerie (1968), und der Staatsbibliothek (1978) rüstete Westberlin diesen isolierten Bereich durch Bauten der Hochkultur nach und nach auf. Das Teilstück zwischen Neuer Nationalgalerie und der Bülowstraße, der heutige „hot spot“ der Kunst, entwickelte sich seit den achtziger Jahren als Vergnügungsmeile für Nachtschwärmer. Die kreuzende Kurfürstenstraße mit ihrem Straßenstrich sorgte allerdings auch für einen sozialen Brennpunkt und dauernde Spannungen.

Mit der Wende änderte sich die Rolle der Straße erneut. Sie erhielt ihre ursprünglich verbindende Funktion innerhalb der Stadt zurück. Was die kulturellen Funktionen betrifft, schaute man aber eher Richtung Osten. Nach dem Motto „GO EAST(BERLIN)” kamen Galerien aus der ganzen Welt, angezogen von hohem Leerstand, romantisch verbrämten Industriebauten und billigen Mieten. Inzwischen ist es in Berlin-Mitte so gut wie vorbei mit diesen Freiräumen; unzählige Flagshipstores, Designerboutiquen und Restaurants folgten der ursprünglich eher improvisierten Eroberung. Auch die Zimmerstraße in Mitte ist, nachdem Galerien wie Matthias Arndt, Klosterfelde, Barbara Weiss und Max Hetzler sie inzwischen verlassen haben, etwas aus dem Blickfeld gerückt.

Vorreiter und Nachfolger

Sukzessive gerieten die Potsdamer Straße und ihr Umfeld in den Blick. Neben dem seit 1965 am Schöneberger Ufer ansässigen Ausstellungsraum vom Verein der Berliner Künstler und weiteren, von Künstlern betriebenen Projekträumen, wie dem Center in der Kurfürstenstraße, das bereits 2003 vor Ort war, wurde Clemens Tissi mit seinem Ausstellungsraum für historisches Design im Ladenlokal der Potsdamer Straße 70 im Jahr 2005 zum Vorreiter. Eine erste „Signalwirkung“ ging jedoch schon 2006 von der Eröffnung der Galerie Giti Nourbakhsch aus. Die Galeristin kaufte den Gebäudekomplex einer ehemaligen Fensterbaufirma in einem Hof der Kurfürstenstraße 13 und ließ die Anlage durch das Architekturbüro Robert Neun zum Galeriehaus mit angeschlossenen privaten Wohnräumen umbauen. Sie traf damals eine langfristige Entscheidung für diesen Standort, abseits vom Trubel, mit einem hohen Maß an Privatheit. Der sorgsame Umgang mit der Bestandsstruktur, die Akzeptanz des Vorgefundenen mit seinen Gebrauchsspuren und die erzeugte Spannung zwischen Alt und Neu galten bald als mustergültiges Beispiel für einen zeitgenössischen, Berlin-typischen Umgang mit Ausstellungsräumen. Auch im Hinblick auf das Konzept des White-Cube wurde Position bezogen. Kein glattes Weiß eliminiert die Geschichte, die Kunstwerke stehen eher in einem Kontext des „As Found“.

Einen ähnlich realistischen Umgang mit der vorgefundenen Bausubstanz konnte man dann bald am Beispiel eines Werks von Kurt Schwitters nachvollziehen, das bei der Galeristin Isabella Bortolozzi auf einer mächtigen Holzvertäfelung hing. Die charakteristischen, arg wohnlich anmutenden Holzvertäfelungen wollte die Galeristin beim Einzug in die ehemalige Wohnung im Hochparterre des Gründerzeitbaus unbedingt behalten. Die Architekten hätten ihr damals zum Weißen der Wände geraten, so Bortolozzi, „aber das kam nicht in Frage“. Nur ein in die Wand eines Ausstellungsraumes eingelassener Tresor ist jetzt weiß. Auch ein Klingelschild sucht der Besucher vergebens, denn „die Galerie ist ja keine Zahnarztpraxis“. Die Privatheit der Wohnumgebung wird jedenfalls sehr geschätzt und sicher auch die Lage, direkt gegenüber der Neuen Nationalgalerie. Als die Ausstellungsräume 2006 eröffnet wurden, existierte neben Giti Nourbahksch plötzlich ein zweiter Ort mit internationaler Strahlkraft. Diese beiden Pole im Süden und im Norden des Quartiers markierten dann wichtige Anziehungspunkte, zwischen denen die weitere Entwicklung zu verorten ist. Bedeutende Rollen spielten in der Folge die Galerie Klosterfelde (seit 2006) der Beletage der Potsdamer Straße 93 und die junge Galerie Sommer & Kohl (seit 2008) in einer ehemaligen Fabrik in der Kurfürstenstraße. Auch diese Kunsträume machen zur Straße hin nicht auf sich aufmerksam. Man muss schon wissen, wo sie zu suchen sind, und man muss am Klingelbrett das passende Schild finden, bevor man „inside“ ist und den privat gehaltenen Ausstellungsraum entdecken kann.

Diese Form der Privatheit hat natürlich auch mit Exklusivität zu tun, die all diese Ausstellungsräume zu Verkaufszwecken auf jeweils eigene Art zu bieten versuchen. Solche unterschiedlichen Formen von Exklusivität zeigen sich bei Tanya Leighton im Einzug in eine alte Eckkneipe, bei Helga Maria Klosterfelde, Gilla Lörcher, Tanja Wagner beim Bezug ehemaliger Ladenlokale und bei Matthias Arndt in der Inbesitznahme einer opulenten Wohnung mit integriertem „Festsaal“. Auch Esther Schipper verließ nach 17 Jahren den Stadtteil Mitte und nutzt seit 2011 die ehemaligen Wohnräume eines Gründerzeitbaus am Schöneberger Ufer 65 als neuen Standort. Der Vorbesitzer war in diesem Fall der nicht lang zuvor selbst aus Köln zugezogene Architekt Arno Brandlhuber, der auch einen Teil des Galerieumbaus übernahm. Brandlhuber hingegen ging in die entgegengesetzte Richtung: Er baute in der Brunnenstraße in Berlin-Mitte ein Galeriehaus (Bau-welt 47/2009), in dem die Galerie Koch Oberhuber und Wolff Räume in Form einer Großgarage mit Tiefgeschoss bezogen hat.

Der Hauptausstellungsraum von Esther Schipper am Schöneberger Ufer bietet durch einen asymmetrischen Grundriss sowie ein zentrales Stützenpaket ein für Ausstellungszwecke eher ungewöhnliches Bild. Die glattweißen Decken und Wänden sowie ein polierter Estrich orientieren sich dann eher am gewohnten White-Cube-Konzept. Die Raumabfolge besitzt dramaturgisches Potential und bietet den dort arbeitenden Künstlern ein besonderes Experimentierfeld.

Auffällige Anrainer der Potsdamer Straße sind mehrere 1-Euro Shops, ein Woolworth, der zweigeschossige Sexshop LSD mit Kinderstrich vor der Tür und eine ganze Reihe eher dunkler Bars, die von gut trainierten Türstehern bewacht werden. Seriös und bekannt sind die Joseph-Roth-Diele, die Victoria Bar und das Kumpelnest 3000, auffällig ist aber das Fehlen von Restaurants und Bars. Eine „Verboutiquisierung“ ist noch nicht zu beobachten. Die Designerboutique von Andreas Murkudis zieht jetzt allerdings in Räumlichkeiten des ehemaligen Tagesspiegel-Ensemble in der Potsdamer Straße 77–87. In den großen, zur Zeit leerstehenden Bauten mit langgezogenem Hof entsteht augenblicklich ein eigenes Galeriebiotop. Das diesjährige Galleryweekend nutzten gleich mehrere Galerien, um im Tagesspiegel-Hof neu an den Start zu gehen. Das sind unter anderem die Galerie Thomas Fischer, die Galerie ph-projects und, besonders beeindruckend, die Dependance der Galerie Blain | Southern aus London in der ehemaligen Druckereihalle des Tagesspiegel. Deren Hauptraum ist nur wenige Meter breit und mehrere Stockwerke hoch. Dieser Raum hat zwar das Potential für großmaßstäbliche Installationen, ist aber aufgrund seiner Proportionen für Ausstellungszwecke ansonsten ungeeignet. Das Erlebniskapital der funktionslosen Industriearchitektur spricht für sich selbst: „Wow, was für ein Raum!“

Das alles sind Beispiele, wie die Potsdamer Straße zum Erlebnisraum für Kunsträume wird, deren Gesamtqualität im Rahmen des Galerienviertels in ihrer Heterogenität besteht. Längst passé sind die Zeiten, in denen der reduzierten Einheitsraum der große Maßstab war. Der gefundene Raum wird nicht als neutrales Display der Kunst umgestaltet, man versucht im Gegenteil, das noch nicht nicht aufgewertete Ambiente der Architektur zu konservieren. Eine solche Haltung wird dann auch häufig thematischer Teil der ersten Ausstellungskonzepte. Dass das Quartier in Zukunft „veredelt“ wird – daran gibt es keinen Zweifel. In städtebaulicher Hinsicht sind durch das Kulturforum im Norden und den zukünftigen Park am Gleisdreieck im Osten noch räumliche Puffer vorhanden. Es gibt immer noch viel Leerstand und wenig Druck, entlang der Potsdamer Straße zu wohnen. Die durch die Kunst mit angestoßenen Aufwertungs-, Verdrängungs- und Gentrifizierungsprozesse werden zumindest noch eine Weile auf sich warten lassen.

Zum einen liegt es an der städtebaulichen Situation. Das Quartier gilt als Entwicklungsgebiet in zentraler Lage mit einer beachtlichen Zahl ungenutzter Räume verschiedenster Typologien. Es sind diese „Leerräume“, die anziehen. Dabei ist die bauliche Struktur des Viertels sehr heterogen. Zwischen Gründerzeitbauten mit Offizierswohnungen und dem sozialen Wohnungsbau der siebziger und achtziger Jahre stehen zweigeschossige Behelfsbauten der Nachkriegszeit, im Blockinneren finden sich bricolageartig im Laufe von Jahrzehnten gewachsene Gewerbebauten.

Das heterogene Straßenbild resultiert nicht zuletzt aus seiner wechselhaften Geschichte. Diese begann mit dem Ausbau zur ersten befestigten Straße Preußens bereits im Jahr 1792. In den „goldenen Zwanzigern“ wurde die Potsdamer Straße mit ihren Varieteés, Tanzlokalen und damals bereits vielen bedeutenden Galerien die verkehrsreichste Straße Deutschlands. Die erste Ampel Berlins wurde an ihrem nördlichen Ende aufgestellt. Nach dem Bau der Berliner Mauer war es vorbei mit der Zentralität. Das Nordende der Straße lag im Niemandsland zwischen Ost und West. Durch den Bau der Philharmonie (1963), der Neuen Nationalgalerie (1968), und der Staatsbibliothek (1978) rüstete Westberlin diesen isolierten Bereich durch Bauten der Hochkultur nach und nach auf. Das Teilstück zwischen Neuer Nationalgalerie und der Bülowstraße, der heutige „hot spot“ der Kunst, entwickelte sich seit den achtziger Jahren als Vergnügungsmeile für Nachtschwärmer. Die kreuzende Kurfürstenstraße mit ihrem Straßenstrich sorgte allerdings auch für einen sozialen Brennpunkt und dauernde Spannungen.

Mit der Wende änderte sich die Rolle der Straße erneut. Sie erhielt ihre ursprünglich verbindende Funktion innerhalb der Stadt zurück. Was die kulturellen Funktionen betrifft, schaute man aber eher Richtung Osten. Nach dem Motto „GO EAST(BERLIN)” kamen Galerien aus der ganzen Welt, angezogen von hohem Leerstand, romantisch verbrämten Industriebauten und billigen Mieten. Inzwischen ist es in Berlin-Mitte so gut wie vorbei mit diesen Freiräumen; unzählige Flagshipstores, Designerboutiquen und Restaurants folgten der ursprünglich eher improvisierten Eroberung. Auch die Zimmerstraße in Mitte ist, nachdem Galerien wie Matthias Arndt, Klosterfelde, Barbara Weiss und Max Hetzler sie inzwischen verlassen haben, etwas aus dem Blickfeld gerückt.

Vorreiter und Nachfolger

Sukzessive gerieten die Potsdamer Straße und ihr Umfeld in den Blick. Neben dem seit 1965 am Schöneberger Ufer ansässigen Ausstellungsraum vom Verein der Berliner Künstler und weiteren, von Künstlern betriebenen Projekträumen, wie dem Center in der Kurfürstenstraße, das bereits 2003 vor Ort war, wurde Clemens Tissi mit seinem Ausstellungsraum für historisches Design im Ladenlokal der Potsdamer Straße 70 im Jahr 2005 zum Vorreiter. Eine erste „Signalwirkung“ ging jedoch schon 2006 von der Eröffnung der Galerie Giti Nourbakhsch aus. Die Galeristin kaufte den Gebäudekomplex einer ehemaligen Fensterbaufirma in einem Hof der Kurfürstenstraße 13 und ließ die Anlage durch das Architekturbüro Robert Neun zum Galeriehaus mit angeschlossenen privaten Wohnräumen umbauen. Sie traf damals eine langfristige Entscheidung für diesen Standort, abseits vom Trubel, mit einem hohen Maß an Privatheit. Der sorgsame Umgang mit der Bestandsstruktur, die Akzeptanz des Vorgefundenen mit seinen Gebrauchsspuren und die erzeugte Spannung zwischen Alt und Neu galten bald als mustergültiges Beispiel für einen zeitgenössischen, Berlin-typischen Umgang mit Ausstellungsräumen. Auch im Hinblick auf das Konzept des White-Cube wurde Position bezogen. Kein glattes Weiß eliminiert die Geschichte, die Kunstwerke stehen eher in einem Kontext des „As Found“.

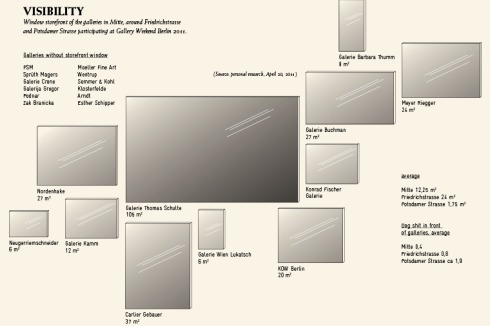

Einen ähnlich realistischen Umgang mit der vorgefundenen Bausubstanz konnte man dann bald am Beispiel eines Werks von Kurt Schwitters nachvollziehen, das bei der Galeristin Isabella Bortolozzi auf einer mächtigen Holzvertäfelung hing. Die charakteristischen, arg wohnlich anmutenden Holzvertäfelungen wollte die Galeristin beim Einzug in die ehemalige Wohnung im Hochparterre des Gründerzeitbaus unbedingt behalten. Die Architekten hätten ihr damals zum Weißen der Wände geraten, so Bortolozzi, „aber das kam nicht in Frage“. Nur ein in die Wand eines Ausstellungsraumes eingelassener Tresor ist jetzt weiß. Auch ein Klingelschild sucht der Besucher vergebens, denn „die Galerie ist ja keine Zahnarztpraxis“. Die Privatheit der Wohnumgebung wird jedenfalls sehr geschätzt und sicher auch die Lage, direkt gegenüber der Neuen Nationalgalerie. Als die Ausstellungsräume 2006 eröffnet wurden, existierte neben Giti Nourbahksch plötzlich ein zweiter Ort mit internationaler Strahlkraft. Diese beiden Pole im Süden und im Norden des Quartiers markierten dann wichtige Anziehungspunkte, zwischen denen die weitere Entwicklung zu verorten ist. Bedeutende Rollen spielten in der Folge die Galerie Klosterfelde (seit 2006) der Beletage der Potsdamer Straße 93 und die junge Galerie Sommer & Kohl (seit 2008) in einer ehemaligen Fabrik in der Kurfürstenstraße. Auch diese Kunsträume machen zur Straße hin nicht auf sich aufmerksam. Man muss schon wissen, wo sie zu suchen sind, und man muss am Klingelbrett das passende Schild finden, bevor man „inside“ ist und den privat gehaltenen Ausstellungsraum entdecken kann.

Diese Form der Privatheit hat natürlich auch mit Exklusivität zu tun, die all diese Ausstellungsräume zu Verkaufszwecken auf jeweils eigene Art zu bieten versuchen. Solche unterschiedlichen Formen von Exklusivität zeigen sich bei Tanya Leighton im Einzug in eine alte Eckkneipe, bei Helga Maria Klosterfelde, Gilla Lörcher, Tanja Wagner beim Bezug ehemaliger Ladenlokale und bei Matthias Arndt in der Inbesitznahme einer opulenten Wohnung mit integriertem „Festsaal“. Auch Esther Schipper verließ nach 17 Jahren den Stadtteil Mitte und nutzt seit 2011 die ehemaligen Wohnräume eines Gründerzeitbaus am Schöneberger Ufer 65 als neuen Standort. Der Vorbesitzer war in diesem Fall der nicht lang zuvor selbst aus Köln zugezogene Architekt Arno Brandlhuber, der auch einen Teil des Galerieumbaus übernahm. Brandlhuber hingegen ging in die entgegengesetzte Richtung: Er baute in der Brunnenstraße in Berlin-Mitte ein Galeriehaus (Bau-welt 47/2009), in dem die Galerie Koch Oberhuber und Wolff Räume in Form einer Großgarage mit Tiefgeschoss bezogen hat.

Der Hauptausstellungsraum von Esther Schipper am Schöneberger Ufer bietet durch einen asymmetrischen Grundriss sowie ein zentrales Stützenpaket ein für Ausstellungszwecke eher ungewöhnliches Bild. Die glattweißen Decken und Wänden sowie ein polierter Estrich orientieren sich dann eher am gewohnten White-Cube-Konzept. Die Raumabfolge besitzt dramaturgisches Potential und bietet den dort arbeitenden Künstlern ein besonderes Experimentierfeld.

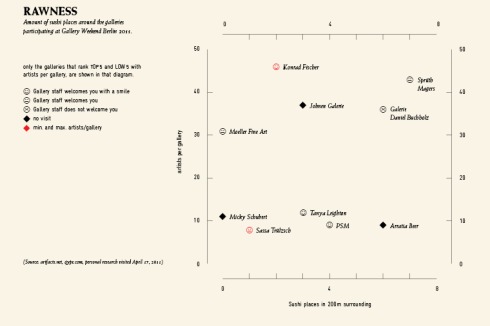

Auffällige Anrainer der Potsdamer Straße sind mehrere 1-Euro Shops, ein Woolworth, der zweigeschossige Sexshop LSD mit Kinderstrich vor der Tür und eine ganze Reihe eher dunkler Bars, die von gut trainierten Türstehern bewacht werden. Seriös und bekannt sind die Joseph-Roth-Diele, die Victoria Bar und das Kumpelnest 3000, auffällig ist aber das Fehlen von Restaurants und Bars. Eine „Verboutiquisierung“ ist noch nicht zu beobachten. Die Designerboutique von Andreas Murkudis zieht jetzt allerdings in Räumlichkeiten des ehemaligen Tagesspiegel-Ensemble in der Potsdamer Straße 77–87. In den großen, zur Zeit leerstehenden Bauten mit langgezogenem Hof entsteht augenblicklich ein eigenes Galeriebiotop. Das diesjährige Galleryweekend nutzten gleich mehrere Galerien, um im Tagesspiegel-Hof neu an den Start zu gehen. Das sind unter anderem die Galerie Thomas Fischer, die Galerie ph-projects und, besonders beeindruckend, die Dependance der Galerie Blain | Southern aus London in der ehemaligen Druckereihalle des Tagesspiegel. Deren Hauptraum ist nur wenige Meter breit und mehrere Stockwerke hoch. Dieser Raum hat zwar das Potential für großmaßstäbliche Installationen, ist aber aufgrund seiner Proportionen für Ausstellungszwecke ansonsten ungeeignet. Das Erlebniskapital der funktionslosen Industriearchitektur spricht für sich selbst: „Wow, was für ein Raum!“

Das alles sind Beispiele, wie die Potsdamer Straße zum Erlebnisraum für Kunsträume wird, deren Gesamtqualität im Rahmen des Galerienviertels in ihrer Heterogenität besteht. Längst passé sind die Zeiten, in denen der reduzierten Einheitsraum der große Maßstab war. Der gefundene Raum wird nicht als neutrales Display der Kunst umgestaltet, man versucht im Gegenteil, das noch nicht nicht aufgewertete Ambiente der Architektur zu konservieren. Eine solche Haltung wird dann auch häufig thematischer Teil der ersten Ausstellungskonzepte. Dass das Quartier in Zukunft „veredelt“ wird – daran gibt es keinen Zweifel. In städtebaulicher Hinsicht sind durch das Kulturforum im Norden und den zukünftigen Park am Gleisdreieck im Osten noch räumliche Puffer vorhanden. Es gibt immer noch viel Leerstand und wenig Druck, entlang der Potsdamer Straße zu wohnen. Die durch die Kunst mit angestoßenen Aufwertungs-, Verdrängungs- und Gentrifizierungsprozesse werden zumindest noch eine Weile auf sich warten lassen.

0 Kommentare