Standardisierte Unterkünfte

Schon einmal standen deutsche Kommunen vor der Aufgabe, schnell viel zusätzlichen Wohnraum zu schaffen. Weit über 10 Millionen Menschen aus den ehemaligen Ostgebieten des deutschen Reiches wurden nach dem Zweiten Weltkrieg aufgenommen. Allein in Lübeck waren 80.000 Flüchtlinge registriert. Anfangs mussten sie in Baracken und Holzhäusern wohnen, die Ernst Neufert bereits ab 1942 für Zwangsarbeiterlager entwickelt hatte

Text: Stimmann, Hans, Berlin

Standardisierte Unterkünfte

Schon einmal standen deutsche Kommunen vor der Aufgabe, schnell viel zusätzlichen Wohnraum zu schaffen. Weit über 10 Millionen Menschen aus den ehemaligen Ostgebieten des deutschen Reiches wurden nach dem Zweiten Weltkrieg aufgenommen. Allein in Lübeck waren 80.000 Flüchtlinge registriert. Anfangs mussten sie in Baracken und Holzhäusern wohnen, die Ernst Neufert bereits ab 1942 für Zwangsarbeiterlager entwickelt hatte

Text: Stimmann, Hans, Berlin

Wer sich 2015 in einer Architekturfachzeitschrift über die aktuelle Flüchtlingsfrage mit einem Text über die Unterbringung von Flüchtlingen aus den Ostgebieten des Deutschen Reiches nach Kriegsende 1945 zu Wort meldet läuft Gefahr, missverstanden zu werden. Denn auch wenn die Schicksale von damals und heute „auf eine ganz existenzielle Weise“ zusammengehören, so Joachim Gauck in einer Rede zum Weltflüchtlingstag 2015, ist die heutige Situation mit der Nachkriegszeit nicht vergleichbar.

Deutschland ist wiedervereinigt und wohlhabend, und die Menschen kommen nicht aus von der Roten Armee eroberten deutschen Städten, sondern aus Syrien, Afghanistan, Irak oder afrikanischen Staaten. Und so sehr sich die Bilder von endlosen Fußgängerströmen oder der provisorischen Erstunterbringung in Zelten, Containern, Sport- oder Messehallen ähneln mögen, so groß sind doch die sozialen, kulturellen, wirtschaftlichen und politischen Unterschiede. Es gab nach Kriegsende in den vier Besatzungszonen niemanden, der sagte: „Wir schaffen das“. Und schon gar nicht wurde über die Aufnahmekapazitäten der Kommunen oder die Schließung der Außengrenzen politisch gestritten. Die Tatsache der Umsiedelung/Vertreibung der deutschen Bevölkerung als Konsequenz des verlorenen Krieges war ein Ergebnis der Verträge der Siegermächte und der darin festgelegten Neuordnung der Landesgrenzen. Die Betroffenen mussten mit dem Verlust ihrer Heimat den Preis für den Krieg Deutschlands bezahlen.

Als Ankommende waren sie in den zerbombten Städten mit deren eigenen Problemen der Wohnungsversorgung natürlich nicht willkommen, aber mit Blick auf die besonderen politischen Umstände war ihre Aufnahme – anders als heute – alternativlos. Sie konnten sich nach der Registrierung und Zuweisung ihrer ersten Wohnorte frei bewegen, sich um Arbeit bemühen, die Kinder unterlagen der Schulpflicht. Zudem flüchteten nicht etwa – wie heute – überwiegend junge Männer. Es kamen alle, ganze Familien, wenn auch häufig ohne Väter, die sich oft noch in Gefangenschaft befanden oder gefallen waren. Was bleibt, ist die Dimension (12 bis 14 Millionen Menschen) und die mit der Erstaufnahme beginnende, beiderseitige Integrationsleistung. Deren Besonderheit und Verlauf will dieser Text am Beispiel der damals in der britischen Besatzungszone liegenden Stadt Lübeck verdeutlichen.

Das Beispiel Lübeck

In Lübeck waren nach dem Krieg über 80.000 Flüchtlinge (ca. 40 Prozent der Gesamtbevölkerung) registriert. Die meisten lebten zunächst in extra dafür entworfenen Baracken oder Nissenhütten, ehe sie in den neuen Siedlungen einen dauerhaften Wohnsitz erhielten. Heute ist die Stadt Lübeck ein Ort, an dem die Vergangenheit als Hansestadt die dramatischen Jahrzehnte nach der Zerstörung der Altstadt 1942 und alle Gegenwart überstrahlt. Im Mai wurde in der Altstadt ein Hanse-Museum eröffnet (Bauwelt 31.2015), das zusammen mit dem 1987 erlangten Weltkulturerbestatus der Altstadt den musealen Grundton der Außen- und Selbstwahrnehmung verstärkt. Dies lässt die dramatischen Kriegszerstörungen und den Wiederaufbau, aber erst recht die 115 (Baracken-)Lager, das Lübecker Durchgangslager (in dem über 600.000 Ankommende registriert und weiter verteilt wurden) und die Neubausiedlungen als neue Heimat von etwa 97.000 Vertriebenen und Flüchtlingen leicht vergessen.

Doch gerade dies ist die Phase der Stadtentwicklung, in der Lübeck mit der Aufnahme von vertriebenen Landsleuten – zuerst in Lagern und dann in Siedlungen, die u.a. von Hans Bernhard Reichow oder von Ernst May entworfen wurden – zur Großstadt mit 240.000 Einwohnern wurde. Der sprunghafte Anstieg der Einwohnerzahl begann allerdings als Folge der wachsenden Industrie, auch der Rüstungsindustrie, schon vorher (1924: 124.000, 1937: 143.000, 1939: 160.000, 1942: 173.000). Dabei wurden seit 1939 auch die Zwangsarbeiter und Kriegsgefangenen, unter anderem aus Polen, der Tschechoslowakei und der UdSSR, mitgezählt. Deren Unterbringung erfolgte überwiegend in Baracken, meist isoliert vom Alltag der Stadt, auf dem jeweiligen Firmengelände oder in dessen unmittelbarer Nähe. Integration war kein Ziel, im Gegenteil, es ging um Isolierung. Zwischen 1933 und 1945 entstanden 85 Lager, überwiegend mit ein-, manchmal zweigeschossigen Baracken. Dazu kamen sogenannte Steinlager und Unterkünfte in umgenutzten Kasernen, Straßenbahndepots, Turnhallen und Hafenschuppen.

Das Neufertʼsche Bausystem

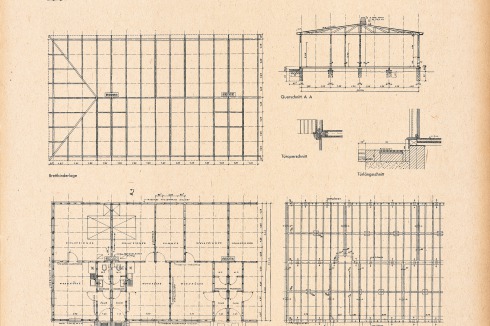

Auch wenn die schnell entstandenen Zwangsarbeiterlager nicht gerade zu den Leistungen deutscher Baukultur zu rechnen sind, geschah ihre Anlage nicht ohne „städtebauliche“ Rationalität. Die größeren Lager (z.B. Flenderlager mit 2500 Plätzen oder Gothmundlager mit bis zu 2600 Plätzen) folgten dem Muster moderner Wohnsiedlungen in Zeilenbauweise, nur eben aus modular hergestellten Baracken. Angesichts der ersten Brandbombenangriffe auf Lübeck 1942 und Hamburg 1943 wurden solche Unterkunftsbauten schnell und systematisch konstruiert und architektonisch gestaltet. Dies geschah auf Anweisung von Generalbauinspektor Albert Speer durch Ernst Neufert, der die Ergebnisse seiner Arbeit 1943 in der Bauordnungslehre (BOL) veröffentlichte. Neufert ging es um die Herausarbeitung „rationeller Baukonstruktionen auf die gefundenen Maßbeziehungen, wie sie der totale Krieg erfordert“. Die BOL wurde durch entsprechende Verbindlichkeitserklärungen bei allen kriegsbedingten Bauvorhaben Grundlage für die entwerfenden Architekten. Zur Beruhigung etwaiger Kritiker endete die Einleitung zum Normenwerk im Baubereich mit einem Goethe-Zitat: „Wer Großes will, muß sich zusammenraffen; in der Beschränkung zeigt sich erst der Meister, und das Gesetz nur kann uns Freiheit geben“.

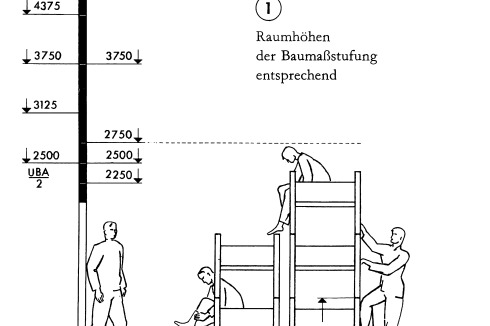

Dem Thema der „Unterkunftsbauten in deutscher Tafelbauweise“ (Baracken) widmete die BOL ein eigenes, vom Bauingenieur Ewald Neubauer bearbeitetes Kapitel. Aus einem aus der Analyse historischer Maßsysteme entwickelten Grundmaß für Industriebauten von 2,50 Metern leitete Ernst Neufert das „Grundmaß für Unterkunftsbauten“ (UBA) von 1,25 Metern ab. Nach diesem UBA wurden die Tafeln für Wände, Fußböden, Decken und Dächer aller Unterkunftsbauten bemessen. Die daraus entstandenen Architekturen wurden vom Beauftragten für Normungsfragen neutral klingend Unterkunftsbauten, im Volksmund aber Baracken genannt.

Im einleitenden Kapitel „Unterkünfte“ stellte Neufert das Maßsystem aus „möglichst gleichen Einzelteilen mit beliebiger Variationsfähigkeit“ für „Eingeschoßbauten und Mehrgeschoßbauten“ dar. Das modular aufgebaute, sorgfältig konstruierte System wurde exemplarisch mit Grundrissbeispielen für „Luftwaffenunterkünfte“ illustriert. Die Festlegung der Raumhöhe von 2,75 Metern erfolgte unter Berücksichtigung bauaufsichtlicher, technologischer (Plattengröße) und ästhetischer Gesichtspunkte sowie in Abhängigkeit von der Nutzungsart (doppelt- oder dreifach gestapelte Betten). Für die unterschiedlichen Bedürfnisse wurden exemplarische Grundrisse entwickelt, aus denen sich bei 10 Metern Gebäudetiefe beliebig lange Zeilen zusammensetzen ließen. Aus Gestaltungsgründen wurde jedoch vorgeschlagen, die Länge auf 40 bis maximal 60 Meter zu begrenzen, um so auch für „Familienunterkünfte der Rüstungsindustrie“ ganze Barackensiedlung für 500 Familien, ausgestattet mit Schule, Jugendheim und Gemeinschaftseinrichtungen, mit städtebaulichem Anspruch entstehen zu lassen.

Nach dem „Erfolg des Baues 2-geschossiger Behelfsunterkünfte für die Arbeiterfamilien der Rüstungsindustrie“ entwickelte Ernst Neufert auf Veranlassung von Albert Speer das gleiche Bausystem für die Ersatzbauten der Bombengeschädigten (BFB). Die Bauverwaltung der Luftwaffe entwarf auf der Grundlage der UBA-Normierung freistehende Holzhäuser mit 88,5 Quadratmeter Nutzfläche. 32 Häuser dieses Typs wurden 1942/43 auch in Lübeck-Travemünde errichtet. Nach den Erfahrungen der ersten Bombenangriffe auf deutsche Städte ordneten Speer und Reichswohnungskommissar Robert Ley die Entwicklung von „Behelfsunterkünften in Massivbauweise“ für „Gegenden, die Brandbomben besonders ausgesetzt sind“, an.

Mit diesem Typenspektrum sah sich Deutschland für die Aufrüstung und die nicht erwartete aber doch befürchtete Wohnungsnot Bombengeschädigter wie auch für die Unterbringung der Zwangsarbeiter der Rüstungsindustrie bestens gewappnet. Die verschiedenen Typenbauten kamen sämtlich auch in Lübeck zur Anwendung. Dabei dienten die Unterkunftsbauten in Tafelbauweise zunächst den Zwangsarbeitern. Eine Besonderheit bestand darin, dass diese Baracken nach dem Ende des Krieges den Vertriebenen und Flüchtlingen eine erste Unterkunft boten, bis sie schließlich für Siedlungsbauten der fünfziger Jahre abgerissen wurden. An diese für die Stadt und ihre Entwicklung während der Kriegs- und Nachkriegsjahre wichtigen Unterkunftsbauten erinnert nicht die kleinste Hinweistafel. Sie sind nicht nur als bauliches Zeugnis getilgt, sondern auch aus dem Gedächtnis der Stadt verschwunden. Nur für Eingeweihte sind die Standorte – heute meistens durch Neubauten genutzt – im Stadtbild erkennbar.

Nissenhütten in Pöppendorf

Beim Flüchtlingsdurchgangslager Pöppendorf im Waldhusener Forst ist selbst das nicht mehr möglich. Das Gelände des Lager Pöppendorf, einst eines der bekanntesten Deutschlands, ist vom Forst zurückerobert worden. Es diente vor allem der Registrierung von Hunderttausenden aus Pommern und aus Ost- und Westpreußen vertriebenen Menschen. In fast fünf Jahren wurden etwa 620.000 Menschen von hier in andere Länder und Städte der damaligen Westzonen weiter verteilt. Errichtet wurde das Lager im Juli 1945 auf Befehl des achten britischen Corps als Entlassungs-Zeltlager der aus Norwegen zurückkehrenden Wehrmachtsangehörigen. Den etwa 79.000 Soldaten folgten die Vertriebenen. Täglich kamen bis zu 3000 Menschen an. Von November 1945 bis Februar 1946 durchliefen rund 118.000 „Zwangsaussiedler“ aus den sowjetisch besetzten Gebieten das Lager. Ihnen folgten etwa 195.000 Vertriebene aus Städten und Dörfern, die sich „unter polnischer Verwaltung“ befanden und vom Februar 1946 bis Januar 1947 überwiegend per Schiff von Stettin kommend eintrafen. Ab 1947 nahm die Zahl der Ankommenden allmählich ab, gleichzeitig erhöhte sich die Verweildauer, auch weil in vielen Landkreisen eine Aufnahmesperre für den Zuzug von Flüchtlingen erlassen worden war. Am 31. Mai 1947 musste das Lager wegen Überfüllung vorübergehend schließen.

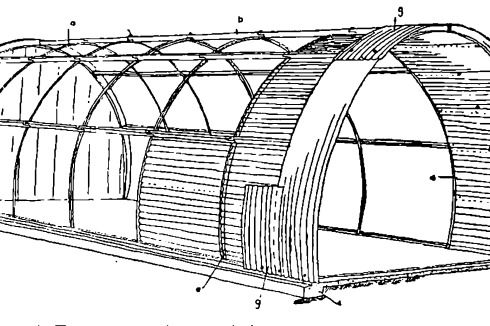

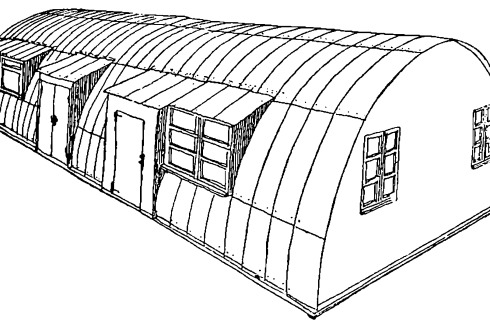

Bekannt geworden ist das Lager Pöppendorf nicht nur wegen der großen Zahl durchgeschleuster Flüchtlinge, sondern auch wegen der aufgestellten Nissenhütten, benannt nach dem Ingenieur Peter Norman Nissen. Als Wellblechbauten für die Britische Armee errichtet, waren sie den standardisierten deutschen Baracken ähnlich. Es handelte sich dabei um leicht zu montierende Systembauten aus 1,84 Meter breiten Stahlblechteilen mit zwei unterschiedlichen Durchmessern. Die Blechteile wurden im Inneren verkleidet und die Giebel und Trennwände gemauert. Da mit Ausnahme des Durchgangslagers Pöppendorf die Zwangsarbeiter- und späteren Flüchtlingslager von deutschen Dienststellen errichtet wurden, bildeten Nissenhütten in der britischen Besatzungszone, also auch in Lübeck, eine Ausnahme. Sie wurden jedoch – anders als die deutschen Baracken – zum Synonym einer provisorischen Wohnunterkunft. Eine Umnutzung und ein Umbau für einen längeren Aufenthalt – wie bei Baracken üblich – erschien allerdings kaum möglich. Nach einer Besichtigung entsprechender Anlagen in Hamburg und Neumünster beschloss der Lübecker Senat am 13. Januar 1947, „daß Nissenhütten für die dauernde Unterbringung von Menschen ungeeignet sind“. Sie wurden daher auch für die „Durchführung von Behelfskleinsiedlungen“ als Bautypus abgelehnt.

Der Wettbewerb für die ECA-Siedlungen

Für die Unterbringung der in Baracken lebenden, ausgebombten Lübecker, vor allem aber für etwa 80.000 Vertriebene, wurden innerhalb kürzester Zeit auf verkehrlich erschlossenen, aber städtebaulich nicht geordneten, oft durch Barackenlager belegten Grundstücken Wohnungen mit bescheidenen Wohnungsgrößen und einfachster technischer Ausstattung in Zeilenbauweise errichtet. Als Bauträger von 20 Siedlungen fungierten städtische oder landeseigene Wohnungsbaugesellschaften und in einem Fall sogar eine von Heimatvertriebenen selbst gegründete Wohnungsbaugesellschaft mit dem programmatischen Namen „Neue Lübecker“. Auch der Bund engagierte sich mit einem speziellen Förderprogramm und einem dazu bundesweit durchgeführten Architektenwettbewerb. In Lübeck entstand Anfang der fünfziger Jahre im Rahmen dieses Programms die zwei Kilometer von der Innenstadt entfernt liegende Siedlung Marli II. Das Programm war Teil des Marshall-Plans, in dessen Rahmen 1950 zwischen den USA und der Bundesrepublik Deutschland das ECA (Economic Cooperation Administration) geschlossen wurde. Im Frühjahr 1951 schrieben die ECA-Sonderkommission für Deutschland und das Bundeswohnungsministerium einen „Versuchs- und Vergleichswettbewerb“ für 3300 Wohnungen aus. Hierfür wurden 37,5 Millionen DM bereitgestellt. Die sich bewerbenden Städte sollten Baugelände für 200 bis 300 Wohnungen in günstiger Lage zu den Arbeitsgebieten zur Verfügung stellen und die Erschließungskosten übernehmen. Ziel war es, möglichst viele Wohnungen mit höchstens 50 Quadratmeter Wohnfläche zu errichten. Die teilnehmenden Planer wurden aufgefordert, sich mit einem Bauunternehmer zu einer Arbeitsgemeinschaft zusammenzuschließen. Die Arge war verpflichtet, das Bauvorhaben schlüsselfertig zum Festpreis anzubieten. Mit 725 Einsendungen war es einer der größten Wettbewerbe der Nachkriegszeit. Allein in Lübeck beteiligten sich 44 Architekten. Hier gewann das Team aus dem Architekten Hans Bernhard Reichow, dem Lübecker Bauunternehmer Blunck & Sohn und der Deutschen Porenbeton GmbH aus Hamburg. Als Bauträger firmierte die Wohnungsbaugesellschaft Schleswig-Holstein GmbH aus Kiel. Reichow schlug eine Zeilenbauweise im Abstand von 25 bis 40 Metern vor. Obwohl die Auslober des Wettbewerbs ausdrücklich zu experimentellen Bauweisen aufgefordert hatten, entschied sich Reichow für ein moderates Experiment. Die Tragwände wurden aus Kalksandstein und Celonit-Vollblocksteinen errichtet, die Trennwände aus Leichtbauplatten, die Decken aus Stahlbetonrippendecken mit Hohlkörperfertigteilen. Die Wohnungsgrößen variieren zwischen 42 und 65 Quadratmetern. Außer in Lübeck wurden in 14 weiteren Städten ECA-Siedlungen gebaut. Unter den 725 Entwürfen fand sich kein einziger, der sich alternativer städtebaulicher Muster bediente. So wurden sie alle als Zeilenbauten in Stadtlandschaften errichtet und sind austauschbar.

Keine Patentrezepte

Was bleibt als deutsche Erfahrung im Umgang mit der Registrierung und der Unterbringung von Millionen Flüchtlingen und Vertriebenen? Können wir aus den darauf folgenden, vergleichsweise bescheidenen Wohnsiedlungen als neue Heimat etwas lernen? Schnell wird klar, dass die erste Registrierung und die damit verbundene Verteilung der Asylsuchenden in besondere Einrichtungen organisatorisch unabdingbar ist. Für die Erstunterbringung in den Gemeinden gibt es keine architektonisch-technischen Patentrezepte. Alles was hilft, sollte heute ausprobiert werden. Jede Form von bauordnungsrechtlicher Überregulierung – etwa die Vorschrift zur Einhaltung der EnEV – verbietet sich angesichts der existenziellen Wohnungsnot. Es geht um Wohnunterkünfte auf Zeit, die sofort benötigt werden. Als Alternative zu den heute zu „Dörfern“ zusammengestellten Containern bieten sich auch modular zusammengesetzte Holzbauten an, wie sie die Fertighausbranche seit langem produziert. Die Erfahrungen der Flüchtlingsunterbringung nach 1945 zeigen, dass diese Aufgabe vergleichsweise einfach zu lösen ist.

Das grundlegendere Problem ist die architektonische Dimension der Wohnungsfrage. Angesichts der sprachlichen, religiösen und kulturellen Vielfalt der Flüchtlinge verbietet sich jede Form von geschlossenen Siedlungsbauten am Stadtrand, wie es in der Nachkriegszeit obligatorisch war. Wenn irgendwie möglich, sollten neue Wohnungen für Geflüchtete im Kontext gebauter Quartiere erfolgen. Dabei geht es nicht um Architektur „für Flüchtlinge“ mit Vorfabrikation und Baurechtserleichterungen. Die Lösung dieser spezifischen Wohnungsfrage muss als Teil der sowieso anstehenden Neuausrichtung beim Bau preisgünstiger städtischer Wohnungen bearbeitet werden.

0 Kommentare