Am Scheideweg von high und low architecture

Das Hangterrassenhaus in der Schweiz. Der Autor hat zum Aufstiegund Fall der gefeierten Wohnbautypologie in den Jahren 1958–1973 eine Dissertation an der ETH Zürich verfasst und stellt sie hier kurz vor

Text: Stieger, Lorenzo, Zürich

Am Scheideweg von high und low architecture

Das Hangterrassenhaus in der Schweiz. Der Autor hat zum Aufstiegund Fall der gefeierten Wohnbautypologie in den Jahren 1958–1973 eine Dissertation an der ETH Zürich verfasst und stellt sie hier kurz vor

Text: Stieger, Lorenzo, Zürich

1958 wurde der Bau des ersten Hangterrassenhauses zu Wohnzwecken in der Schweiz bewilligt. Von einer feierlichen Stimmung kann in Anbetracht des 60-jährigen Jubiläums jedoch kaum die Rede sein, sofern man den verstimmten Kommentaren aus der Bevölkerung, von Seiten vieler Architekten oder dem jüngsten Ansinnen eines einstweiligen Verbotes der Bauform in gewissen Gemeinden Beachtung schenken mag. Dabei hatte der verheißungsvolle Einstand am Hang bei Architekten große Erwartungen geweckt, mit der verdichteten Bauweise nicht nur ein probates Mittel gegen die voranschreitende Zersiedelung gefunden zu haben, sondern der von wachsendem Wohlstand begünstigten Gesellschaft auch eine geeignete Alternative zum Einfamilienhaus mit Garten zu bieten.

Der vermeintlich plötzliche Erfolg des Bautyps im Alpenland erklärt sich zum einen historiografisch aus der modernen Entwicklung des terrassierten Hauses seit Beginn des 20. Jahrhunderts in Europa und zum anderen aus den internationalen Engagements der Architekten. Wie Bauten von Rudolf Schindler in den USA oder Alvar Aalto in Finnland aus den 1920er und 30er Jahren verdeutlichen, stellte das Terrassenhaus am Hang keineswegs eine spezifisch schweizerische Innovation dar. Dennoch war seine rasante Verbreitung eng mit den topografischen Voraussetzungen, baukulturellen Implikationen sowie den Besonderheiten der nationalen und kommunalen Gesetzgebung des Landes verknüpft.

Städtebauliche Analysen und Entwürfe lokaler Befürworter des neuen Bauens verdeutlichten, dass das Potenzial des Hanges als Ort für eine Expansion und Modernisierung bestehender Siedlungsgebiete ab den 1920er Jahre zusehendsin den Fokus der Deutschschweizer Planungsdebatten rückte. Von der Weißenhofsiedlung in Stuttgart inspiriert, näherten sich die Architekten in Projekten wie der Werkbundsiedlung „Neubühl“ oder den „Doldertalhäusern“ in Zürich der Idee des kollektiven Terrassenhauses am Hang, ohne jedoch im Spannungsfeld baurechtlicher Bestimmungen im Wohnungsbau, wie etwa dem Zwang zum ausgebauten Giebeldach, zu ersten prototypischen Ausführungen zu gelangen. Mit Blick auf das internationale Architekturgeschehen reifte Mitte der 1950er Jahre die Vorstellung von terrassierten Gebäudeclustern in zahlreichen Studentenarbeiten an der ETH Zürich und auf den Schreibtischen der Architekturbüros heran. Bemerkenswert ist, dass in erster Linie nicht etwa gestalterische Überzeugungsarbeit zu den ersten Realisationen führte, sondern das in der Schweiz geltende Verbot von Stockwerkeigentum, das als starker Impuls der frühen Entwicklungsphase wirkte. Das Gesetz verlangte, dass der Immobilienbesitz zwingend den physischen Kontakt mit dem Grundstück voraussetzte. Die erste Terrassensiedlung in Zug demonstrierte eindrücklich, wie sich diese Eigentumsbeschränkung dank der diagonalen Raumschichtung und einer minutiösen Parzellenteilung im steilen Terrain auf raffinierte Weise umgehen ließ.

Dieser baujuristische Kniff entwickelte sich umgehend zur gängigen Praxis. Denn erst mit dem finanziellen Erlös aus dem Vorverkauf der Wohnungen konnten die Architektenbüros das benötigte Kapital erwirtschaften, um die Planungen der noch ungewohnten und daher risikobehafteten Wohnform aus eigenen Mitteln überhaupt realisieren zu können. Die peripheren Hanglagen außerhalb bestehender Bauzonen und die gerade in ländlichen Gemeinden lediglich rudimentär ausgestalteten Bauordnungen erwiesen sich für die jungen Architekten wie Hans Ulrich Scherer als einmalige Gelegenheit, um die hohen gestalterischen Ansprüche an räumlich komplexe und städtebaulich qualitative Siedlungen zu verwirklichen. Die Frage, ob die zersetzten Gebäudevolumen mit bis zu 16 Geschossen nun als Hochhaus oder aber als mehrgeschossig unterkellertes Mehrfamilienhaus zu bewilligen, oder welche Gebäudeabstände innerhalb des Siedlungsteppichs einzuhalten sei-en, lag zu diesem Zeitpunkt im Ermessensspielraum der jeweiligen Kantone und Gemeinden.

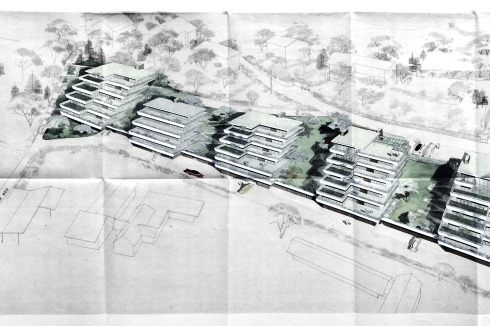

Bei den ersten Bauten zeugten die Vorstellungen, dass sich der Wohntypus in serieller Weise vielerorts reproduzieren lässt, eine baukünstlerische Einzelleistung oder im Sinne eines „Stadt-Bausteines“ – mit integrierten Erschließungswegen und gemeinschaftlichen Einrichtungen – gar Teil der größeren Vision für eine gesamtschweizerische Terrassenstadt sei, von den divergierenden Haltungen und den persönlichen Biografien der Architekten. Die Siedlungen in Zug 1958 (Fritz Stucky, Rudolf Meuli), in Witikon (Claude Paillard), sowie in Klingnau und Umiken (H. U. Scherer) bildeten einen Kanon guter Beispiele.

Noch während die Zeitschrift Werk mit zwei themenbezogenen Ausgaben eine breitere Fachdebatte und – in Hinblick auf die Bautätigkeit im Ausland – den Versuch einer ersten Standortbestimmung des Baugeschehens anstieß, beschleunigte sich um das Jahr 1965 die Bauentwicklung am Hang. Beim Bau von Schulhäusern, Alters- und Pflegeheimen oder bei großangelegten Wettbewerben für Neustadtplanungen beriefen sich die Planer immer häufiger auf die architektonischen Qualitäten des Terrassenhauses. Eine Vielzahl neuer Grundrissformen und auch zweigeschossige Wohnungslösungen führten zu einer steigenden Komplexität der Gebäudekubaturen und neuen Konstruktionsansätzen, wodurch sich mit diesem Urbanisierungstypus auch weniger geeignete Standorte am Hang optimal ausnutzen ließen.

Das zunehmende Vertrauen von Bevölkerung, Banken und Investoren verlieh der Planung von Terrassensiedlungen enormen Schub, der jedochrasch in einer Vereinnahmung durch spekulative Kräfte und einer schematischen Planung resultierte: Nebst einer Banalisierung der Bauaufgabe avancierte das Terrassenhaus auch zunehmend zu einer anonymen Architektur. Viele Gemeinden nutzten ihre föderalistisch begründete Autonomie, um beim kommunalen Standortwettbewerb mit Steuersenkungen um potentielle Zuzügler zu buhlen. Gleichzeitig wurden vielerorts die Zonenpläne und Bauordnungen angepasst, um neuerdings für die Wohnzonen Hang und Steilhang die Gestaltungsparameter für Terrassenbauten verbindlich festzulegen. Die Bestimmungen von Gebäudehöhen, Geschosszahl, Ausnutzung, prozentualem Anteil der Terrassenfläche und der Nutzungseinschränkung wirkten in der Folge als eine Art typologischer Formfestiger und zwängten die Siedlungsgestaltung in ein enges Korsett. Besonders in landschaftlich reizvollen Ortschaften stiegen die Bodenpreise der einst günstigen, unterdessen aber knapp gewordenen Hanglagen rasant und führten rückwirkend wiederum fast zwangsläufig zur Notwendigkeit einer hohen Wertschöpfung.

Unter der Prämisse einer industriellen Bauproduktion und angesichts einer auf nationaler Ebene koordinierten Landesplanung (1979) rückte das Terrassenhausbau in den Beschäftigungsbereich der institutionalisierten Bauforschung. Der vom Schweizer Werkbund ins Leben gerufene Fachausschuss für Wohnungsfragen und das an der ETH Zürich gegründete Planungsinstitut ORL erarbeiteten bis in die 1970er Jahre Empfehlungen, die auf Basis quantitativer Gebäudeanalysen allgemeingültige Planungsgrundlagen lieferten, wie die Schweizer Hänge in Zukunft rationell, kosteneffizient und verkehrsoptimiert zu überbauen wären. Planungsszenarios für differenzierte Terrassensiedlungen mit Gebäude- und Funktionsdurchmischungen fanden jedoch kein großes Gehör bei den Planern. Auch die dringende Forderung von Architekten, den Fachverbänden (SIA, BSA) und des Heimatschutzes – im Sinne eines „baulichen Umweltschutzes“ – eine Gestaltungsplan-Pflicht am Hang rechtlich zu verankern, um so die Siedlungsentwicklung qualitativ steuern zu können, fand keinen Einzug in die Gesetzgebung. Dadurch standen keine Instrumente zur Verfügung, größere zusammenhängende Gebiete nach einheitlichen städtebaulichen Vorstellungen zu gestalten.

1972 beklagte der Architekt Erwin Mühlestein den Entwicklungsstillstand in der Schweiz und warf einen neidvollen Blick nach Deutschland, wodie Wohnweise nicht ausschließlich ein Ersatz für das Eigenheim der Mittelschicht darstellte, sondern auch im Bereich des sozialen Wohnungsbaus zum Einsatz kam. Generell blieben die Schweizer gegenüber großmaßstäblichen Terrassenhaus-Projekten skeptisch und orientierten sich vornehmlich am Prinzip von low-rise, high-density. In der Lehre an der ETH Zürich wurde die „Stadtlandschaft unter der Höhe der Baumkrone“ zum städtebaulichen Leitbild erhoben – der direkte Kontakt zum Boden war Ausdruck der Schweizer Mentalität.

Wie Gerhard Auer bemerkte, gehört das Terrassenhaus obschon seiner „urbanen Untugenden“, zu denen die Integrationsschwäche in den Block, die Schichtungsmonotonie, die verschwenderische Oberfläche oder die „unselige“ Rückseite zählen, zu den Favoriten jener Architekten, welche „auf typologischem Neuland unterwegs sind“. Die räumlichen Qualitäten der Terrassenhäuser werden nämlich gerade durch die ambivalente In-Beziehung-Setzung von Haus und Stadt, Vorder- und Rückseite, Innen und Außen, dem Nebeneinander und Übereinander, privat und öffentlich usw., hervorgerufen. Dies demonstrierte bereits Adolf Loos um 1924 mit seinem Entwurf für terrassierte Arbeiterhäuser in Wien, bei dem die Terrassen als erhöhte Quartierstraßen für die Gemeinschaft inszeniert wurden. In diesem Sinnewäre es wünschenswert, der Typologie mit ihren mehrdeutigen Grenzzuständen wieder mit mehr Neugierde statt mit Irritation zu begegnen, um solche Potenziale für die Herausforderungen des zeitgenössischen Städtebaus nutzbar zu machen.

0 Kommentare