Dornröschen aufwecken!

Das Deutsche Ledermuseum in Offenbach beherbergt eine weltweit einzigartige Sammlung. Der Zustand des Hauses aber ist beklagenswert. In den nächsten Jahren soll endlich in Sanierung und Umbau investiert werden.

Text: Friedrich, Jan, Berlin

Dornröschen aufwecken!

Das Deutsche Ledermuseum in Offenbach beherbergt eine weltweit einzigartige Sammlung. Der Zustand des Hauses aber ist beklagenswert. In den nächsten Jahren soll endlich in Sanierung und Umbau investiert werden.

Text: Friedrich, Jan, Berlin

Uns Kinder haben vor allem die chinesischen Schattentheater-Figuren begeistert. Dass die aus der Qianlong-Dynastie und aus Sichuan stammen, hat uns damals kaum interessiert. Mächtig stolz waren wir, dass es in unserer Heimatstadt, in Offenbach am Main, das Deutsche Ledermuseum gab, das, wie wir im Heimatkundeunterricht lernten, weltweit einzige Museum mit einer derartigen Sammlung. Schließlich war man als Nachbar des größeren und viel reicheren Frankfurt nicht eben gesegnet mit renommierten Kulturinstitutionen, die es hier aber dort nicht gab. Woran ich mich auch gut erinnere: dass uns ein Schauer über den Rücken lief in der Abteilung, in der die Schrumpfköpfe ausgestellt waren. Die waren unheimlich. Und faszinierend.

Die Schrumpfköpfe stellt das Deutsche Ledermuseum aus ethischen Gründen längst nicht mehr aus, die Schattentheater-Figuren sind derzeit nur als hinterleuchtetes Foto zu sehen. Vieles aus der 30.000 Objekte umfassenden Sammlung wird aber nach wie vor präsentiert, etwa das älteste Exponat, ein Lederbehältnis aus Ägypten aus dem 4. Jahrtausend v. Chr., die Seidenstiefel der Kaiserin Elisabeth von Österreich und die Nike-Turnschuhe, die Joschka Fischer trug, als der 1985 als hessischer Umweltminister vereidigt wurde, als erster Grüner auf einem Ministerposten in Deutschland. Schuhe sind ein Sammlungsschwerpunkt des Hauses.

Doch so hochkarätig und einzigartig die Sammlung ist – das Museumsgebäude im Westen der Offenbacher Innenstadt ist aufgrund jahrzehntelanger Vernachlässigung schwer heruntergekommen. Die Stadt Offenbach, Trägerin des Museums, leidet an chronischer Unterfinanzierung, noch wesentlich stärker als viele andere unterfinanzierte Kommunen. Im Deutschen Ledermuseum ist in jeder Ecke mit Händen zu greifen, dass hier viel zu lange nicht investiert werden konnte. Weder Ausstellungsräume noch Depots sind klimatisiert: für die empfindlichen Objekte aus Naturmaterialien ein Drama; das Dach ist stellenweise undicht. Vor einigen Jahren hat man die veraltete Ausstellungseinrichtung herausgerissen, um die Sammlung nach aktuelleren Gesichtspunkten präsentieren zu können, doch alles ist unübersichtlich, mutet abgenutzt und unvorstellbar provisorisch an.

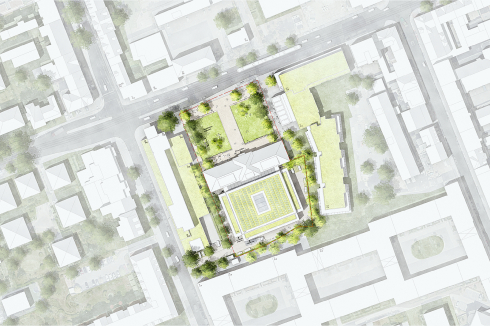

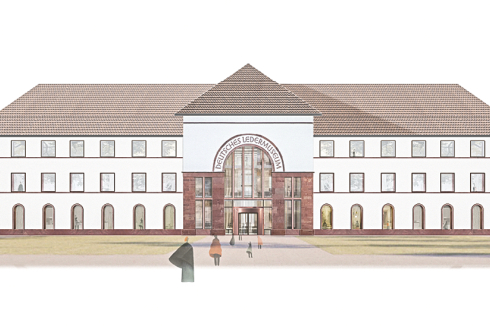

Nun ist endlich Besserung in Sicht. 40 Millionen Euro sollen in den kommenden Jahren in Sanierung, Umbau und Neupräsentation investiert werden. Für 20 Millionen Euro gibt es eine Fördermittelzusage vom Bund, das Land Hessen wird sich voraussichtlich mit 13 Millionen Euro beteiligen. Dieses Geld in Aussicht, lobte die Stadt Offenbach im vergangenen Jahr einen Realisierungswettbewerb aus, für Architekten und Landschaftsarchitekten. Denn nicht nur muss Hand angelegt werden an das Museumsgebäude – es besteht aus dem historischen Altbau, einem 1938 für das Museum umgebauten klassizistischen Lagerhaus, das nach Kriegszerstörung wieder aufgebaut wurde, sowie aus Erweiterungen aus den 1960er und 80er Jahren –, sondern auch der Vorplatz, der „Platz des 8. Mai 1945“, braucht dringend eine Umgestaltung, wenn man die Attraktivität des Museums erhöhen möchte.

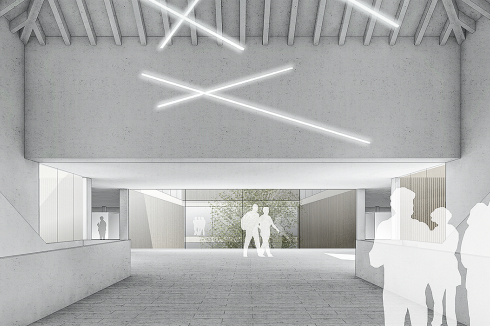

Die 19 teilnehmenden Teams waren aufgerufen, Vorschläge zu machen, wie die Bauten aus verschiedener Zeit für das Museum neu zu programmieren seien, wo man Teile wird wegnehmen müssen, um aufzuräumen, wo es möglich und sinnvoll ist, zu erweitern. Für die beengte Eingangssituation im Foyer galt es, Lösungen zu finden, ebenso für die Frage, wo künftig Depots, Dauer- und Wechselausstellungsflächen, Café und Veranstaltungssaal, Räume für die Vermittlungsarbeit und die Museumsverwaltung unterzubringen seien.

Und wie soll man mit der denkmalgeschützten Hauptfassade des ehemaligen Lagergebäudes umgehen, deren nicht eben einladende Monumentalität entscheidend zur mangelnden Attraktivität des Hauses beiträgt? In dieser Frage wagt sich die von der Jury unter Vorsitz von Wolfgang Lorch mit dem ersten Preis ausgezeichnete Arbeit von Rustler Schriever Architekten und Levin Monsigny Landschaftsarchitekten, beide aus Berlin, wesentlich weiter vor als die anderen prämierten Beiträge. Die Wettbewerbssieger öffnen die Fassade so weit wie möglich, ohne dass sie ihrer Grundstruktur dabei aber Gewalt antäten. Die Rundbogenfenster des Erdgeschosses, wo Café, Veranstaltungssaal und Vermittlung vorgesehen sind, werden allesamt bodentief geöffnet; den rund 60 Zentimeter hohen Gebäudesockel nivellieren die Planer, indem sie den Museumsvorplatz um eben diese 60 Zentimeter erhöhen. Um diesen barrierefrei mit dem Ursprungsniveau an der Frankfurter Straße zu verbinden, transformieren die Landschaftsarchitekten den Weg, der durch das Rasenparterre auf dem Platz des 8. Mai 1945 führt, zu einer sanft ansteigenden Rampe, die auf das künftig großflächig verglaste historische Eingangsportal zuführt.

Den Ausstellungsrundgang lassen die ersten Preisträger erst im 1. Obergeschoss beginnen, das Erdgeschoss ist weitgehend den Depots vorbehalten, jenen Bereichen mit den höchsten Lasten. Bei der Siegerarbeit handele es sich „um eine auf raffinierte Weise einfache Antwort auf die komplexe Fragestellung“, urteilte die Jury und empfahl, sie der weiteren Projektumsetzung zu Grunde zu legen.

Nichtoffener Realisierungswettbewerb nach RPW 2013

1. Preis (59.000 Euro) Rustler Schriever Architekten, Berlin, und Levin Monsigny Landschaftsarchitekten, Berlin

2. Preis (37.000 Euro) Knoche Architekten, Leipzig, und Eger & Parter Landschaftsarchitekten, Augsburg

3. Preis (23.000 Euro) KSP Engel, Frankfurt am Main

Anerkennung (15.250 Euro) Wulf Architekten, Stuttgart, und Bäuerle Landschaftsarchitektur und Stadtplanung, Stuttgart

Anerkennung (15.250 Euro) kbnk Architekten, Berlin, und BHF Bendfeldt Herrmann Franke Landschaftsarchitekten, Kiel/Schwerin

1. Preis (59.000 Euro) Rustler Schriever Architekten, Berlin, und Levin Monsigny Landschaftsarchitekten, Berlin

2. Preis (37.000 Euro) Knoche Architekten, Leipzig, und Eger & Parter Landschaftsarchitekten, Augsburg

3. Preis (23.000 Euro) KSP Engel, Frankfurt am Main

Anerkennung (15.250 Euro) Wulf Architekten, Stuttgart, und Bäuerle Landschaftsarchitektur und Stadtplanung, Stuttgart

Anerkennung (15.250 Euro) kbnk Architekten, Berlin, und BHF Bendfeldt Herrmann Franke Landschaftsarchitekten, Kiel/Schwerin

Ausloberin

Stadt Offenbach am Main

Stadt Offenbach am Main

Fachjury

Stefan Haub, Wiesbaden; Thorsten Kock, Stuttgart; Peter Kühn, München; Wolfgang Lorch, Frankfurt am Main (Vorsitz); Mirjam Niemeyer, Zürich; Jórunn Ragnarsdóttir, Berlin; Gernot Schulz, Köln

Stefan Haub, Wiesbaden; Thorsten Kock, Stuttgart; Peter Kühn, München; Wolfgang Lorch, Frankfurt am Main (Vorsitz); Mirjam Niemeyer, Zürich; Jórunn Ragnarsdóttir, Berlin; Gernot Schulz, Köln

Verfahrensbetreuung

Rieger Lehner Steinborn, Dresden

Rieger Lehner Steinborn, Dresden

0 Kommentare