Die Langzeitwirkung des Bilbao-Effekts

Vor 25 Jahren wurde in Bilbao das Guggenheim-Museum eröffnet. Wird dem Gebäude zu Recht ein hoher Anteil am Wiederaufschwung der Stadt zugesprochen? Und lässt sich der Effekt andernorts wiederholen?

Text: Crone, Benedikt, Berlin

Die Langzeitwirkung des Bilbao-Effekts

Vor 25 Jahren wurde in Bilbao das Guggenheim-Museum eröffnet. Wird dem Gebäude zu Recht ein hoher Anteil am Wiederaufschwung der Stadt zugesprochen? Und lässt sich der Effekt andernorts wiederholen?

Text: Crone, Benedikt, Berlin

In der Selbstverständlichkeit, in der die Menschen an diesem Septembertag am Ufer des Nervión flanieren, liegt die eigentliche Überraschung. Die Szene wirkt, als wäre alles schon immer Teil der Stadt gewesen: die breiten Promenaden, das Surren der Straßenbahn, die verstreuten Kunstwerke und Eiscreme-Pavillons, dazu die Oper, die gläsernen Bürotürme und natürlich das Guggenheim-Museum. Dabei kam das „Wunder“ erst vor 25 Jahren über die von Smog, Gewalt und Tristesse gezeichnete Stadt.

Das Schicksal von Bilbao ist vergleichbar mit dem vieler Industriestädte. Nach der erfolgreichen Transformation einer alten Handelsstadt zu einem Zentrum der Stahl- und Eisenproduktion schlitterte das „Kraftwerk Spaniens“ in der zweiten Hälfte des 20. Jahrhunderts in eine Rezession. Firmen konnten beim Strukturwandel nicht mithalten, die Arbeitslosigkeit stieg auf 25 Prozent. Gegen die Unterdrückung baskischer Unabhängigkeitsbewegungen unter Franco wuchs eine gewaltbereite Gegenwehr. Die Untergrundorganisation ETA, die sich erst 2018 auflöste, verübte regelmäßig Anschläge. Die Innenstadt litt unter Verkehrsstau und hoher Luftverschmutzung. Nach Jahrzehnten der Industrieproduktion waren die Böden und das Wasser des Nervión belastet. Urbane Lebensqualität war ein Begriff aus einer noch unverhofften Zukunft.

Nur die Metallspitze des Eisbergs

Dann kam die große Flut von 1983. Die Katastrophe vereinte selbst zuvor zerstrittene Akteure ob aus der Stadt, der Region oder dem spanischen Staat. „Die Flut war Bilbaos Stunde Null“, sagt Bernd Nitsch, Architekturführer in der Stadt und Leiter von Guiding Architects Bilbao. Fortan waren sich die Verantwortungsträger einig, dass der Ort mehr als einen Wiederaufbau brauche, es brauchte eine Verwandlung. Unter Ibon Areso, dem langjährigen Chefplaner Bilbaos, entstand 1990 ein Masterplan. Die Kernidee: den innerstädtischen Hafen auslagern, um Flächen im kommunalen Eigentum zur weiträumigen Neugestaltung des Zentrums zu gewinnen. Die öffentlichen Institutionen gründeten eine Entwicklungsgesellschaft, die Bilbao Ría 2000, die noch heute existiert. Alle öffentlichen Akteure, die vom Masterplan betroffene Grundstücke besaßen (darunter die Stadt, die Region, Bahn- und Hafengesellschaften), waren in ihr vertreten. Die Gesellschaftsmitglieder trafen Entscheidungen in Einstimmigkeit und teilten sich die Aufgabenbereiche und Planungsfelder auf, kurz: Sie kooperierten. Bilbao und das Baskenland seien gut in „Public-Public-Partnerships“, betont Nitsch. Während andernorts die Denkweite bei Planungen oft an kommunalen oder institutionellen Grenzen endet, war man in Bilbao der Überzeugung, dass alle profitierten, wenn die Gesamtrichtung stimmt.

Bilbao Ría 2000 stemmt die Sanierung des Bodens, den Ausbau der nötigen Infrastruktur und öffentlicher Freiräume. Ihre Arbeit refinanziert die Gesellschaft durch die anschließende Neubewertung und den Verkauf der Filetstücke an private Entwickler. Der Erlös half bei der Realisierung der Projekte, die dem neuen Bilbao sein Gesicht gaben: Parks, Brücken und die Infrastruktur. Das in jener Phase errichtete Guggenheim-Museum bildete dabei, wie es Chefplaner Areso im Rückblick ausdrückt, nur „die Spitze eines viel größeren Eisbergs“. Denn neben einem neuen Kanalisationssystem und vielen Wohn- und Bürogebäuden in bester Lage erhielt Bilbao 1995 erstmals eine Metro, die die Uferseiten verband, sowie 2000 ein neues Flughafen-Terminal des Architekten Santiago Calatrava. Gleichzeitig wurden Bahngleise und Verkehrsachsen in den Untergrund verlegt, was oberirdisch Land freisetzte. Am meisten Geld verschlang zwar der Ausbau der Bahnhöfe und des Bahnnetzes, die Flusssäuberung und die Hafenverlegung. Dennoch ernteten die 250 Millionen Euro für die Bau- und Betriebskosten (berechnet auf zwanzig Jahre) des Kunstmuseums Guggenheim viel Kritik. Ohnehin hatte die wirtschaftsliberale Verwandlung von Bilbao auch ihre Gegner, wurden schließlich der Gentrifizierung Tor und Tür geöffnet. Zudem empfanden sich kleinere Planungsbüros bei der Auftragsvergabe gegenüber international agierenden Architekten benachteiligt.

Die Bilanz der Forschung, die sich mit dem später so benannten Bilbao- oder Guggenheim-Effekt beschäftigt hat, fällt allerdings durchgehend positiv aus. Eine Analyse des Bloomberg Center for Cities an der Harvard University legte 2017 dar, dass sich das BIP von Bilbao zwischen 1996 und 2015 verdoppelt hatte, trotz der Finanzkrise 2008. Die Arbeitslosenquote ging auf 15,4 Prozent zurück und lag damit sieben Prozentpunkte unter dem spanischen Durchschnitt. Auch das gewagte Projekt „Guggenheim“ hatte sich rentiert. Die Wirtschaftswissenschaftlerin Beatriz Plaza von der Universität des Baskenlandes resümierte 2007, dass sich die Kosten des Museums allein durch die Besucherzahlen innerhalb von sieben Jahren amortisiert hätten. Nach der Eröffnung 1997 besuchten jährlich 850.000 bis über 1 Million Menschen das Museum. Vor der Eröffnung des Guggenheim-Museums lag die jährliche Besucherzahl aus dem Ausland in der gesamten Stadt bei gerade einmal 100.000. Kein anderer Museumsneubau (außerhalb der Hauptstadt eines Landes) hatte bis dato eine solch starke Veränderung (mit-)bewirken können. Dieses Jahr wird sogar mit einem neuen Besucherrekord gerechnet.

Was nach 1997 folgte, war ein Imagewandel der Stadt, nach außen und nach innen. „Das neue Bilbao besteht aus mehr als Zahlen“, sagt Beatriz Plaza. Eine neue Atmosphäre habe sich ausgebreitet: ein Selbstbewusstsein, vieles erreichen zu können, was vorher undenkbar schien. Diese Atmosphäre zieht seit 25 Jahren nicht nur Touristen, hippe Großstadtnomaden oder schaffensfreudige Architekten in die Stadt, auch bei den Bewohnerinnen und Bewohnern registriert Plaza einen neuen Tatendrang und mehr Eigeninitiative. Indes konnte der Sturzflug in der Einwohnerzahl von über 400.000 in den 1980er Jahren auf 350.000 in den späten 1990er Jahren nur gestoppt werden. Ein Wiederanstieg ist bis heute nicht zu erkennen. Dafür wächst der Wohnraumbedarf der Bevölkerung.

Große Namen, große Entscheidungen

Um sich international besser aufzustellen, entschied sich die Guggenheim Foundation in den 1990er Jahren für den Neubau eines Museums in Europa. Bilbao witterte seine Chance, „sich mit einer neuen Assoziation zu verbinden, der Marke Guggenheim“, erzählt Nitsch. Offensiv umgarnte die Stadt die Stiftung mit der Finanzierung des Baus durch die Provinz Bizkaia und der baskischen Regierung, einer raschen Genehmigung und exklusiven Hubschrauberflügen für die Guggenheim-Delegation. Nachdem Bilbao den Zuschlag erhalten hatte, war es der Architekt und Gewinner des 1990 durchgeführten Wettbewerbs Frank Gehry, der den genauen Museumsstandort am Nervión wählte. Es war die Zeit gut vernetzter Herren, schneller Entscheidungen (öffentliche Beteiligungsverfahren waren kein Thema) und großer Namen. Welche Rolle gerade Namen der Architekturwelt spielten, zeigt das Erbe der Ära: die Metro-Stationen stammten von Norman Foster, der städtebauliche Gesamtplan von César Pelli, eine Fußgängerbrücke von Santiago Calatrava, die Aula der Universität des Baskenlandes von Alvaro Siza, der Torre Iberdrola auch von Pelli, ein Komplex mit zwei hohen Glastürmen von Arata Isozaki und so weiter. Für eine mittelgroße Stadt wie Bilbao ist dieses Architekten-Getümmel ungewöhnlich.

Trügerisch ist daher die Annahme, es genüge für eine Kommune, den einen Architekten oder die eine Architektin einfliegen zu lassen, und der Aufschwung folge von selbst. Im Falle Bilbaos brauchte es eine ganze Urban Task Force mit Eingriffen auf vielen Ebenen: von der Infrastruktur über Hochbauten, den Freiraum bis zur Umwelt. Hinzu kam eine Bevölkerung, die den Wandel mittrug. „Mit den Touristen kamen nicht nur Investitionen von außerhalb“, berichtet Nitsch. Auch die ortsansässigen Industriellen hätten angefangen, in den maroden Bestand zu investieren.

Allzu oft wird jedoch eben das Gesamtpaket der Entwicklungsmaßnahmen übersehen, das vom Guggenheim-Neubau in Form eines glänzenden Sahnehäubchens bekrönt wurde. Zu dem Schluss kommen auch viele Studien, die sich mit dem Bilbao-Effekt befassen. Zwar hätte die Stadterneuerung ohne den Museumsbau nicht die große Aufmerksamkeit erhalten, doch auch andersherum, auch nicht das Gebäude ohne das neue Stadtbild. Auch werde unterschätzt, so die Ökonomin Plaza, dass das Guggenheim-Gebäude vom Planungsbüro IDOM in guter Qualität ausgeführt wurde. Ein Vorzeigebau auf dem Papier, der nach Fertigstellung gar nicht so vorzeigbar aussieht, endet für jede Kommune im Debakel.

Lässt sich der Effekt reproduzieren?

Für die Wirksamkeit des Bilbao-Effekts sorgte jedoch erst die mediale Aufmerksamkeit. Die Entstehung des Gebäudes, die bereits vor Baubeginn in der New York Times groß angekündigt wurde, fiel zusammen mit dem Aufkommen des Internets und seinen Verbreitungsmöglichkeiten. Heute sind die Wege einer Positionierung auf der digitalen Weltkarte ins Unermessliche gewachsen. Allerdings gilt dies auch für die um Aufmerksamkeit buhlende Konkurrenz, was eine Wiederholung des Bilbao-Effekts keinen Selbstläufer werden ließe.

Die große Frage vieler mit Neid nach Bilbao blickenden Kommunen, ob der Effekt kopierbar ist, beschäftigt auch die Wissenschaft. Ein Team um Alain Thierstein von der TU München, der HafenCity Universität Hamburg und der TU Berlin erforscht über Jahre die Eigenheiten von „Stararchitekturen“. Dabei greift es unter anderem auf die Auswertung von Zeitungsberichten und die Möglichkeiten der digitalen Bildanalyse sozialer Medien zurück. Das ernüchternde Fazit von Thierstein: „Die Bilbao-Formel gibt es nicht.“ Zwar kam von den untersuchten Projekten – das Kunsthaus Graz, das Phaeno in Wolfsburg und das Kultur- und Kongresszentrum in Luzern – ökonomisch keines in die Nähe der Wirkung des Guggenheims. Interessante Parallelen zeigten sich aber dennoch: neben steigenden Besucherzahlen der Orte vor allem in dem in Medien ablesbarem, neuen Selbstverständnis der jeweiligen Stadt. Das an der Nabelschnur von Volkswagen hängende Wolfsburg beispielsweise hätte sich durch das Phaeno von Zaha Hadid selbst vor Augen geführt, dass auch ohne den Konzern größere Entwicklungen möglich sind. Neue Untersuchungen zur Elbphilharmonie in Hamburg oder dem Rotterdamer Kunstarchiv „Depot Bojmanns“ von MVRDV zeigten nach der Eröffnung einen signifikanten Anstieg einer Veröffentlichung der Projekte in Social-Media-Posts, was nicht nur dem Gebäude, sondern auch dem umgebenden Viertel zu mehr Wahrnehmung verhalf. In Hamburg verlagerte sich, so Thierstein, die Aufmerksamkeit der Besucher der Stadt nach der Fertigstellung der Elbphilharmonie verstärkt auf die gesamte HafenCity. Wie Bilbao war auch die Hamburger Innenstadt in den 1990er Jahren vom Schrumpfen gezeichnet. Ein im Jahr 2000 veröffentlichtes Konzeptpapier Hamburgs für das alte Hafengebiet sprach dennoch unverblümt vom Entwurf einer „wachsenden Stadt“. Am Ende konnte – wie in Bilbao – die Architektur des einen Gebäudes, der Philharmonie, ihre Stärke gerade ausspielen, weil um sie herum ein vollwertiger Stadtteil entstanden war und weiter entsteht.

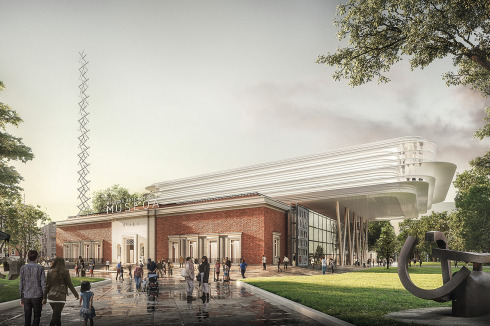

Für Bilbao steht die Frage im Raum, wie weiter? Von der „Stadt am Fluss“, zu der sie wieder wurde, zeige die Entwicklung nun in Richtung Meer, sagt Nitsch. Hierbei hilft ein öffentlicher „Think-Tank“, der Bilbao Metropoli 30, der Eigentümer, Investoren und Politiker auch der außerhalb Bilbaos liegenden Kommunen an einen Tisch bringt. Die Touristenzahl in der Stadt ist weiterhin hoch. Die alten Architekturbüros sind ebenfalls noch aktiv: Derzeit wird ein Areal unter dem Masterplan von Richard Rogers mit Wohnhochhäusern bebaut, und Foster soll das Museum of Fine Arts erweitern. Der Bilbao-Effekt, er hallt nach.

Architekturführer Nitsch sieht in der anhaltenden Zukunftseuphorie neben steigenden Wohnpreisen jedoch einen nicht unerheblichen Nachteil: Die Wertschätzung des Alten, gerade der Architektur des früheren 20. Jahrhunderts, hat gegenüber den Verheißungen des Neuen in Bilbao oft das Nachsehen.

0 Kommentare