Bestimmte Entsorgungssysteme sind hier nicht möglich

Ein Gespräch mit Henning Bertels und Thomas Glöckner von der Berliner Stadtreinigung BSR über Müll im öffentlichen Raum und effiziente Entsorgungsstrategien

Text: Flagner, Beatrix, Berlin

Bestimmte Entsorgungssysteme sind hier nicht möglich

Ein Gespräch mit Henning Bertels und Thomas Glöckner von der Berliner Stadtreinigung BSR über Müll im öffentlichen Raum und effiziente Entsorgungsstrategien

Text: Flagner, Beatrix, Berlin

Berlin wächst stetig, und damit steigt auch das Abfallaufkommen. Hat die BSR eine Strategie, um auf den kontinuierlichen Bevölkerungsanstieg zu reagieren?

Thomas Klöckner Wir wachsen mit der Stadt mit: Mehr Menschen heißt auch mehr Nutzung der öffentlichen Flächen, gegebenenfalls mehr Abfall und damit auch mehr BSR-Personal.

Thomas Klöckner Wir wachsen mit der Stadt mit: Mehr Menschen heißt auch mehr Nutzung der öffentlichen Flächen, gegebenenfalls mehr Abfall und damit auch mehr BSR-Personal.

Berlin gehört zu den dreckigsten Städten Deutschlands. Selbst Michael Müller, ehemaliger Regierender Bürgermeister, gab Anfang 2023 in einem Interview mit dem Spiegel an, dass ihm aufgefallen sei, „dass die Stadt schmutzig ist.“ Wie geht die BSR mit diesem Bild um?

Thomas Klöckner Als Sprecher der Berliner Stadtreinigung, widerspreche ich Ihnen da vehement! Es gibt sicherlich einige Orte, wie zum Beispiel der Alexanderplatz, die trotz mehrmaliger Reinigung am Tag, nicht immer einen sauberen Eindruck machen. Aber wenn Sie sich von den hochfrequentierten Plätzen wegbewegen, ist die Stadt sauber, vor allem in den Siedlungsgebieten und den Außenbezirken. Es kann sein, dass der Eindruck ein anderer ist, weil sich zum Beispiel Graffiti an den Wänden befindet, selbst wenn wir die Straßen und Gehwege sauber halten. Von 2600 Grünflächen in der Stadt reinigt die BSR nur achtzig, der Rest sind bezirkliche Flächen.

Thomas Klöckner Als Sprecher der Berliner Stadtreinigung, widerspreche ich Ihnen da vehement! Es gibt sicherlich einige Orte, wie zum Beispiel der Alexanderplatz, die trotz mehrmaliger Reinigung am Tag, nicht immer einen sauberen Eindruck machen. Aber wenn Sie sich von den hochfrequentierten Plätzen wegbewegen, ist die Stadt sauber, vor allem in den Siedlungsgebieten und den Außenbezirken. Es kann sein, dass der Eindruck ein anderer ist, weil sich zum Beispiel Graffiti an den Wänden befindet, selbst wenn wir die Straßen und Gehwege sauber halten. Von 2600 Grünflächen in der Stadt reinigt die BSR nur achtzig, der Rest sind bezirkliche Flächen.

Der orange Mülleimer in Berlin ist stadtbildprägend. Nach welchen Regularien werden die Mülltonnen platziert?

Thomas Klöckner Wir hängen die Körbe bedarfsgerecht auf, das heißt, wir wissen, wo viel Abfall anfällt, und dann gibt es – wie zum Beispiel im Görlitzer Park – auch mehr Körbe. Die Kunst liegt nicht in der Aufhängung, sondern in der Leerung der Mülleimer. Auch das machen wir bedarfsgerecht.

Thomas Klöckner Wir hängen die Körbe bedarfsgerecht auf, das heißt, wir wissen, wo viel Abfall anfällt, und dann gibt es – wie zum Beispiel im Görlitzer Park – auch mehr Körbe. Die Kunst liegt nicht in der Aufhängung, sondern in der Leerung der Mülleimer. Auch das machen wir bedarfsgerecht.

Gibt es Orte, wo die Farbe Orange nicht gewünscht ist? Kann darauf Einfluss genommen werden?

Thomas Klöckner Uns ist es wichtig, dass die Müllkörbe gut wahrgenommen werden, deswegen haben wir sie am liebsten in unserer Hausfarbe Orange. Es gibt aber einige Ausnahmen, wo die Bezirke sie aus Denkmalschutzgründen lieber in einer anderen Farbgebung hätten, sodass sie in der Straßenkulisse verschwinden. Im Lustgarten auf der Museumsinsel gibt es beispielsweise Müllkörbe, die anthrazit sind, dann aber mit einer orangefarbenen Banderole. Es gibt verschiedene Spielarten.

Thomas Klöckner Uns ist es wichtig, dass die Müllkörbe gut wahrgenommen werden, deswegen haben wir sie am liebsten in unserer Hausfarbe Orange. Es gibt aber einige Ausnahmen, wo die Bezirke sie aus Denkmalschutzgründen lieber in einer anderen Farbgebung hätten, sodass sie in der Straßenkulisse verschwinden. Im Lustgarten auf der Museumsinsel gibt es beispielsweise Müllkörbe, die anthrazit sind, dann aber mit einer orangefarbenen Banderole. Es gibt verschiedene Spielarten.

Ist das Aufstellen von vielen Mülleimern eine funktionierende Maßnahme, um die Vermüllung im öffentlichen Raum zu vermeiden (Seite 54)? Mülleimer müssen geleert werden, was wiederum Kosten verursacht.

Thomas Klöckner Nein, da gibt es auch keinen Zusammenhang. Die Körbe, die wir in Berlin überwiegend nutzen, heißen „Venta“ und fassen siebzig Liter Inhalt. Sie haben einen runden Buckel, damit man darauf nichts abstellen kann. Der Einwurf ist so gestaltet, dass man kleinere Abfälle, hinein werfen kann. Denn wir wollen nicht, dass die Berlinerinnen und Berliner ihren Hausmüll über die Körbe im öffentlichen Raum entsorgen. Im Sommer, wenn zum Beispiel im Görlitzer Park viel Betrieb ist, stellen wir neben den Müllkörben noch 240-Liter-Tonnen an die Eingänge, sodass ausreichend Entsorgungsmöglichkeiten gegeben sind. Je nachdem, wie viel Müll wir erwarten, stellen wir unterschiedliche Behälter auf. Es gibt einen großen kugeligen, der „Bubble“ heißt und aufgestellt wird, wenn wir viel Abfall erwarten. Die Bubbles werden mit einem Saugrüssel ausgesaugt, und wenn die Veranstaltung vorbei ist, bauen wir sie wieder ab.

Thomas Klöckner Nein, da gibt es auch keinen Zusammenhang. Die Körbe, die wir in Berlin überwiegend nutzen, heißen „Venta“ und fassen siebzig Liter Inhalt. Sie haben einen runden Buckel, damit man darauf nichts abstellen kann. Der Einwurf ist so gestaltet, dass man kleinere Abfälle, hinein werfen kann. Denn wir wollen nicht, dass die Berlinerinnen und Berliner ihren Hausmüll über die Körbe im öffentlichen Raum entsorgen. Im Sommer, wenn zum Beispiel im Görlitzer Park viel Betrieb ist, stellen wir neben den Müllkörben noch 240-Liter-Tonnen an die Eingänge, sodass ausreichend Entsorgungsmöglichkeiten gegeben sind. Je nachdem, wie viel Müll wir erwarten, stellen wir unterschiedliche Behälter auf. Es gibt einen großen kugeligen, der „Bubble“ heißt und aufgestellt wird, wenn wir viel Abfall erwarten. Die Bubbles werden mit einem Saugrüssel ausgesaugt, und wenn die Veranstaltung vorbei ist, bauen wir sie wieder ab.

Effiziente Müllentsorgungssysteme in Berlin

Das Müllsystem in den Niederlanden besteht zu mehr als der Hälfte aus Unterflursystemen. Wieso ist dem nicht so in Deutschland?

Henning Bertels Die städtischen Räume in den Niederlanden haben eine dichte Bebauungsstruktur, dort wird natürlich nach effizienten Lösungen gesucht. Dazu wird das Unterflursystem als zentrale Sammelstelle für mehrere Grundstücke zum Beispiel im öffentlichen Straßenland konzipiert. Die Finanzierung erfolgt über kommunale Abfallgebühren oder Steuern. In Deutschland, speziell in Berlin, ist die Situation etwas anders. Hier ist die Abfallentsorgung rechtlich an das einzelne Grundstück gebunden, was bedeutet, dass die Entsorgungssysteme in der Regel individuell für jedes Grundstück eingerichtet werden. Das erhöht den Planungsaufwand und kann in Konkurrenz zu anderen Nutzungskonzepten der jeweiligen Grundstücke stehen. Dadurch wird es auch sehr schwierig, die Entsorgung über Unterflursystemen in Bestandsquartieren zu realisieren. Wir können es nicht so wie in den Niederlanden umsetzen, da dafür erst mal die rechtlichen Rahmenbedingungen geschaffen werden müssten. Unsere Gesetzgebung sieht einerseits die Entsorgung vom Grundstück aus vor. Darüber hinaus müsste das Finanzierungsmodell überarbeitet werden, da in Deutschland die Grundstückseigentümer*innen die Kosten für die Abfallentsorgung tragen und diese über die Nebenkosten an die Mieter*innen weitergeben.

Henning Bertels Die städtischen Räume in den Niederlanden haben eine dichte Bebauungsstruktur, dort wird natürlich nach effizienten Lösungen gesucht. Dazu wird das Unterflursystem als zentrale Sammelstelle für mehrere Grundstücke zum Beispiel im öffentlichen Straßenland konzipiert. Die Finanzierung erfolgt über kommunale Abfallgebühren oder Steuern. In Deutschland, speziell in Berlin, ist die Situation etwas anders. Hier ist die Abfallentsorgung rechtlich an das einzelne Grundstück gebunden, was bedeutet, dass die Entsorgungssysteme in der Regel individuell für jedes Grundstück eingerichtet werden. Das erhöht den Planungsaufwand und kann in Konkurrenz zu anderen Nutzungskonzepten der jeweiligen Grundstücke stehen. Dadurch wird es auch sehr schwierig, die Entsorgung über Unterflursystemen in Bestandsquartieren zu realisieren. Wir können es nicht so wie in den Niederlanden umsetzen, da dafür erst mal die rechtlichen Rahmenbedingungen geschaffen werden müssten. Unsere Gesetzgebung sieht einerseits die Entsorgung vom Grundstück aus vor. Darüber hinaus müsste das Finanzierungsmodell überarbeitet werden, da in Deutschland die Grundstückseigentümer*innen die Kosten für die Abfallentsorgung tragen und diese über die Nebenkosten an die Mieter*innen weitergeben.

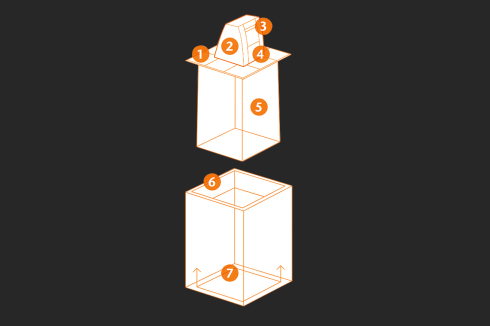

Was sind die Vorteile des Unterflur-Systems – und was ist daran so teuer?

Henning Bertels Man braucht ungefähr ein Drittel weniger Platz als bei einem klassischen Müllstellplatz. Das Unterflursystem ist barrierearm und komfortabel zu bedienen. Da es ein geschlossenes System ist, gibt es kein Ungeziefer und keine Geruchsbelästigung. Das sind hohe Mehrwerte für die Nutzer*innen. Es gibt auch eine ökologische Komponente: die effizientere Logistik. Man muss deutlich seltener ins Quartier fahren, da die Behälter nicht so oft geleert werden müssen, und verursacht somit weniger CO2-Ausstoß. Außerdem zeigt sich, dass so ein Unterflurstandplatz deutlich besser angenommen wird, er fördert die Abfalltrennung. Was auch in Berlin ein wichtiges Thema ist – Stichwort Schwammstadt: Man hat eine geringere Flächenversiegelung als bei konventionellen Müllplätzen.Bei der Betrachtung der Kosten muss zwischen Investitionskosten und den laufenden Betriebskosten unterschieden werden. Erstere sind in der Tat höher als bei den klassischen Müllstellplätzen. Doch da kommt wieder der geringe Flächenverbrauch vom Anfang zum Tragen: Gerade in Berlin sind in den letzten Jahren die Grundstückspreise extrem gestiegen. Der Boden ist eine wertvolle Ressource, die eingesparten Flächen können für alternative Zwecke genutzt werden, die unter Umständen wiederum Einnahmen generieren.

Henning Bertels Man braucht ungefähr ein Drittel weniger Platz als bei einem klassischen Müllstellplatz. Das Unterflursystem ist barrierearm und komfortabel zu bedienen. Da es ein geschlossenes System ist, gibt es kein Ungeziefer und keine Geruchsbelästigung. Das sind hohe Mehrwerte für die Nutzer*innen. Es gibt auch eine ökologische Komponente: die effizientere Logistik. Man muss deutlich seltener ins Quartier fahren, da die Behälter nicht so oft geleert werden müssen, und verursacht somit weniger CO2-Ausstoß. Außerdem zeigt sich, dass so ein Unterflurstandplatz deutlich besser angenommen wird, er fördert die Abfalltrennung. Was auch in Berlin ein wichtiges Thema ist – Stichwort Schwammstadt: Man hat eine geringere Flächenversiegelung als bei konventionellen Müllplätzen.Bei der Betrachtung der Kosten muss zwischen Investitionskosten und den laufenden Betriebskosten unterschieden werden. Erstere sind in der Tat höher als bei den klassischen Müllstellplätzen. Doch da kommt wieder der geringe Flächenverbrauch vom Anfang zum Tragen: Gerade in Berlin sind in den letzten Jahren die Grundstückspreise extrem gestiegen. Der Boden ist eine wertvolle Ressource, die eingesparten Flächen können für alternative Zwecke genutzt werden, die unter Umständen wiederum Einnahmen generieren.

In vielen europäischen Städten gibt es inzwischen Vakuumsysteme (Seite 60). Gibt es Überlegungen oder Untersuchungen diese auch in Berlin zu installieren?

Henning Bertels Grundsätzlich sind Vakuumsysteme eine alternative Lösung für die Abfallentsorgung und wir wissen auch, dass die in einigen Städten, besonders in skandinavi-schen Ländern, durchaus Anwendung finden. In Deutschland ist uns, als BSR, aktuell kein Dauereinsatz von Vakuumsystemen bekannt. Ich erläutere gerne woran das liegt, denn das war nicht immer so. Wir haben ein Projekt beraten, wo es um den Einsatz dieser Technologie ging, und dort ist das Vorhaben konkret gescheitert, weil die Investitionskosten so hoch sind. Die Planung war komplex. Im öffentlichen Raum werden verschieden Medien geführt, zum Beispiel Telekommunikation und Strom und das Vakuumsystem ist ein weiteres Medium. Es gab in Berlin schon Vakuumsysteme, die im Einsatz waren, die jedoch nicht mehr im Betrieb sind. Der Betrieb dieser Anlagen hat einen sehr hohen Energieverbrauch, was ökologische und ökonomische Nachteile hat und sich wiederum auch auf die Mieten und Nebenkosten auswirkt. Und, ganz konkret bei der Anlange, die es in Berlin gab, die Ersatzteilbeschaffung und die Modernisierung der Anlage stellten sich als äußert komplex und ökonomisch nicht tragbar dar. Dort haben wir nun stattdessen Unterflurcontainer im Einsatz.

Henning Bertels Grundsätzlich sind Vakuumsysteme eine alternative Lösung für die Abfallentsorgung und wir wissen auch, dass die in einigen Städten, besonders in skandinavi-schen Ländern, durchaus Anwendung finden. In Deutschland ist uns, als BSR, aktuell kein Dauereinsatz von Vakuumsystemen bekannt. Ich erläutere gerne woran das liegt, denn das war nicht immer so. Wir haben ein Projekt beraten, wo es um den Einsatz dieser Technologie ging, und dort ist das Vorhaben konkret gescheitert, weil die Investitionskosten so hoch sind. Die Planung war komplex. Im öffentlichen Raum werden verschieden Medien geführt, zum Beispiel Telekommunikation und Strom und das Vakuumsystem ist ein weiteres Medium. Es gab in Berlin schon Vakuumsysteme, die im Einsatz waren, die jedoch nicht mehr im Betrieb sind. Der Betrieb dieser Anlagen hat einen sehr hohen Energieverbrauch, was ökologische und ökonomische Nachteile hat und sich wiederum auch auf die Mieten und Nebenkosten auswirkt. Und, ganz konkret bei der Anlange, die es in Berlin gab, die Ersatzteilbeschaffung und die Modernisierung der Anlage stellten sich als äußert komplex und ökonomisch nicht tragbar dar. Dort haben wir nun stattdessen Unterflurcontainer im Einsatz.

Ein durchdachter und gepflegter Müllstandplatz erhöht die Wohn- und Lebensqualität im privaten und öffentlichen Raum.

Die BSR bietet zweimal jährlich eine Schulung für Architekten und Architektinnen an. Was wird darin vermittelt? Seit wann wird die Schulung angeboten?

Henning Bertels Wir vermitteln in der Schulung umfassendes Wissen über rechtliche, technische und wirtschaftliche Grundlagen der Abfallentsorgung, die optimale Abfalltrennung und die Unterschiede der jeweiligen Entsorgungssysteme. Die Teilnehmenden lernen in der Schulung, wie sie ein Entsorgungskonzept entwickeln, das den rechtlichen und den technischen Anforderungen entspricht und wir thematisieren die Wegeplanung. Das ist ziemlich wichtig, um einerseits die Laufwege optimal zu halten für die Nut- zer*innen, andererseits müssen auch die Zufahrten unserer Entsorgungsfahrzeuge geplant werden. Eine Besonderheit ist der Praxistest auf unserem Muster-Müllplatz, bei dem die Teilnehmenden einen direkten Eindruck von den Anforderungen an einen funktionalen Müllplatz gewinnen können. Am Ende des Tages geht es darum, die Teilnehmer*innen vorzubereiten, dass sie den Antrag auf Standplatzbestätigung bei uns einreichen können. In Berlin muss jeder Standplatz, der eingerichtet wird, von uns vorab genehmigt werden.

Henning Bertels Wir vermitteln in der Schulung umfassendes Wissen über rechtliche, technische und wirtschaftliche Grundlagen der Abfallentsorgung, die optimale Abfalltrennung und die Unterschiede der jeweiligen Entsorgungssysteme. Die Teilnehmenden lernen in der Schulung, wie sie ein Entsorgungskonzept entwickeln, das den rechtlichen und den technischen Anforderungen entspricht und wir thematisieren die Wegeplanung. Das ist ziemlich wichtig, um einerseits die Laufwege optimal zu halten für die Nut- zer*innen, andererseits müssen auch die Zufahrten unserer Entsorgungsfahrzeuge geplant werden. Eine Besonderheit ist der Praxistest auf unserem Muster-Müllplatz, bei dem die Teilnehmenden einen direkten Eindruck von den Anforderungen an einen funktionalen Müllplatz gewinnen können. Am Ende des Tages geht es darum, die Teilnehmer*innen vorzubereiten, dass sie den Antrag auf Standplatzbestätigung bei uns einreichen können. In Berlin muss jeder Standplatz, der eingerichtet wird, von uns vorab genehmigt werden.

Was war der Beweggrund für die Schulung?

Henning Bertels Wir bieten die Schulung seit 2017 an, als viele neue Bauprojekte und Quar-tiere in Berlin geplant wurden. Die Abfallentsorgung sollte nicht isoliert betrachtet werden, sondern integraler Bestandteil der ganzen Quartiersplanung sein. Uns ist bewusst, dass die Abfallentsorgung bei Planer*innen oft nicht im Zentrum der Aufmerksamkeit steht. Daher sehen wir es als unsere Aufgabe an, ein Bewusstsein für die Bedeutung einer gut durchdachten Entsorgungsstrategie zu schaffen.

Henning Bertels Wir bieten die Schulung seit 2017 an, als viele neue Bauprojekte und Quar-tiere in Berlin geplant wurden. Die Abfallentsorgung sollte nicht isoliert betrachtet werden, sondern integraler Bestandteil der ganzen Quartiersplanung sein. Uns ist bewusst, dass die Abfallentsorgung bei Planer*innen oft nicht im Zentrum der Aufmerksamkeit steht. Daher sehen wir es als unsere Aufgabe an, ein Bewusstsein für die Bedeutung einer gut durchdachten Entsorgungsstrategie zu schaffen.

Wie kann man die Müllentsorgung im Grundriss mitdenken?

Henning Bertels Bei der Planung neuer Bauvorhaben ist es entscheidend, die Abfallentsorgung bereits im Planungsprozess zu berücksichtigen, um spätere Probleme oder nachträgliche Anpassungen aber auch erhöhte Bewirtschaftungskosten zum Beispiel durch Bereitstellung der Abfallbehälter durch Dienstleister zu vermeiden. Hierbei ist es wichtig, dass die Müllplätze nicht nur ausreichend dimensioniert sind, sondern auch alle Abfallfraktionen berücksichtigt werden. Ein durchdachter Grundriss sieht vor, dass die Laufwege der Mieter*innen und Nutzer*innen der Gebäude möglichst kurz und bequem gestaltet sind.

Damit steht und fällt die Bereitschaft zur korrekten Mülltrennung. Ebenso essenziell ist die Planung der Fahrwege für die Entsorgungslogistik. Die Zufahrten müssen so konzipiert sein, dass Entsorgungsfahrzeuge diese problemlos nutzen können.

Henning Bertels Bei der Planung neuer Bauvorhaben ist es entscheidend, die Abfallentsorgung bereits im Planungsprozess zu berücksichtigen, um spätere Probleme oder nachträgliche Anpassungen aber auch erhöhte Bewirtschaftungskosten zum Beispiel durch Bereitstellung der Abfallbehälter durch Dienstleister zu vermeiden. Hierbei ist es wichtig, dass die Müllplätze nicht nur ausreichend dimensioniert sind, sondern auch alle Abfallfraktionen berücksichtigt werden. Ein durchdachter Grundriss sieht vor, dass die Laufwege der Mieter*innen und Nutzer*innen der Gebäude möglichst kurz und bequem gestaltet sind.

Damit steht und fällt die Bereitschaft zur korrekten Mülltrennung. Ebenso essenziell ist die Planung der Fahrwege für die Entsorgungslogistik. Die Zufahrten müssen so konzipiert sein, dass Entsorgungsfahrzeuge diese problemlos nutzen können.

Wenn nicht im Gebäude, wo ist dann der beste Müllstandort? Von Müllbehältern im Hof, dem Lärm und dem Geruch fühlen sich Anwohner gestört. Warum ist ein Müllraum im Erdgeschoss, der gut isoliert und gleichzeitig zugänglich ist so schlecht?

Henning Bertels Unterflur-Müllsysteme erweisen sich oft als die beste Lösung, insbesondere bei Neubauprojekten. Ein wesentlicher Vorteil dieser Systeme ist der deutlich geringere Flächenverbrauch im Vergleich zu konventionellen Müllplätzen. Dies ist besonders in städtischen Gebieten von großer Bedeutung, wo jeder Quadratmeter zählt. Indem wir die Müllentsorgungssysteme außen realisieren, bleibt mehr wertvolle Fläche für Wohnraum erhalten.

Henning Bertels Unterflur-Müllsysteme erweisen sich oft als die beste Lösung, insbesondere bei Neubauprojekten. Ein wesentlicher Vorteil dieser Systeme ist der deutlich geringere Flächenverbrauch im Vergleich zu konventionellen Müllplätzen. Dies ist besonders in städtischen Gebieten von großer Bedeutung, wo jeder Quadratmeter zählt. Indem wir die Müllentsorgungssysteme außen realisieren, bleibt mehr wertvolle Fläche für Wohnraum erhalten.

Wie sieht der Müllstandort der Zukunft aus?

Henning Bertels Die Zukunft liegt in der Erweiterung der Abfallentsorgung durch Zero-Waste- oder Reuse-Elemente – also null Verschwendung und Wiederverwendung: Das kann zum Beispiel eine Büchertauschbox sein, die ausgediente Gegenstände im Kreislauf hält. Der Müllplatz der Zukunft ist sehr wahrscheinlich Teil von multifunktionalen Hubs, die Pick-Up-Angebote zum Beispiel für Pakete, Angebote zu Mobilität, La-destationen und eben Entsorgungsmöglichkeiten vereinen.

Im Berliner Abgeordnetenhaus hat man im letzten Haushalt Mittel für die sogenannten „Kieztage“ zur Verfügung gestellt. Anwohner*innen können gut Erhaltenes beim Tausch- und Verschenkemarkt abgeben. Vielleicht findet man dort auch neue alte Schätze. Womit wir wieder bei Re-Use sind. Natürlich kann man auch Sperrmüll, Elektrogeräte und Alttextilien gratis entsorgen. Den Kieztag bieten wir gemeinsam mit den Bezirken – quasi als kleinen Recyclinghof direkt vor der Haustür – an. Er soll insbesondere die Menschen erreichen, die die letzte Meile zum Recyclinghof nicht motorisiert zurücklegen können oder wollen.

Henning Bertels Die Zukunft liegt in der Erweiterung der Abfallentsorgung durch Zero-Waste- oder Reuse-Elemente – also null Verschwendung und Wiederverwendung: Das kann zum Beispiel eine Büchertauschbox sein, die ausgediente Gegenstände im Kreislauf hält. Der Müllplatz der Zukunft ist sehr wahrscheinlich Teil von multifunktionalen Hubs, die Pick-Up-Angebote zum Beispiel für Pakete, Angebote zu Mobilität, La-destationen und eben Entsorgungsmöglichkeiten vereinen.

Im Berliner Abgeordnetenhaus hat man im letzten Haushalt Mittel für die sogenannten „Kieztage“ zur Verfügung gestellt. Anwohner*innen können gut Erhaltenes beim Tausch- und Verschenkemarkt abgeben. Vielleicht findet man dort auch neue alte Schätze. Womit wir wieder bei Re-Use sind. Natürlich kann man auch Sperrmüll, Elektrogeräte und Alttextilien gratis entsorgen. Den Kieztag bieten wir gemeinsam mit den Bezirken – quasi als kleinen Recyclinghof direkt vor der Haustür – an. Er soll insbesondere die Menschen erreichen, die die letzte Meile zum Recyclinghof nicht motorisiert zurücklegen können oder wollen.

Thomas Klöckner Der beste Abfall ist der, der gar nicht erst entsteht. Das heißt schon bei der Wahl, was ich kaufe und wo ich es kaufe, kann ich bewusste Entscheidungen treffen. Sauberkeit fängt bei jeder und jedem selbst an, im eigenen Verhalten.

0 Kommentare