Münsterländer Mini-IBA für Alt-Einfamilienhäuser

Text: Brinkmann, Ulrich, Berlin

-

Mit der Entwicklung der Areale "Gartenstadt-Süd" und "Stadthafen" will Bitterfeld-Wolfen seine Transformation zum Arbeits-, Wohn- und Freizeitstandort vorantreiben und neue Bewohnergruppen erschliessen

Mit der Entwicklung der Areale "Gartenstadt-Süd" und "Stadthafen" will Bitterfeld-Wolfen seine Transformation zum Arbeits-, Wohn- und Freizeitstandort vorantreiben und neue Bewohnergruppen erschliessen

-

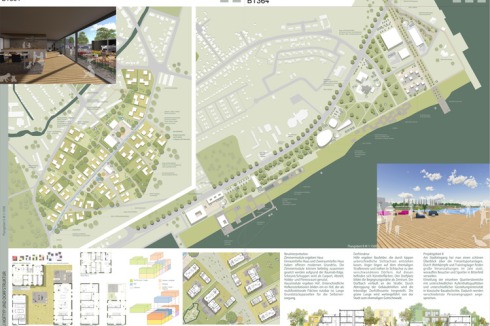

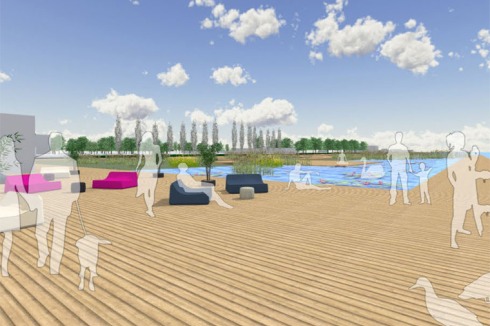

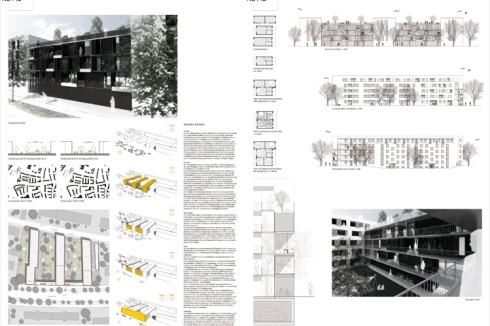

Preis: VANISHED VILLAGES - COLLECTIVE CITY; Aline Hatt (DE), Sabrina Ritter (DE), Anja Kaiser (DE)

Preis: VANISHED VILLAGES - COLLECTIVE CITY; Aline Hatt (DE), Sabrina Ritter (DE), Anja Kaiser (DE)

-

"Abgeleitet aus dörflichen Strukturen wird eine neue Typologie für die Gartenstadt entwickelt, die attraktive kleine Nachbarschaften in Kombination mit einer differenzierten Gartenlandschaft kreiert."

"Abgeleitet aus dörflichen Strukturen wird eine neue Typologie für die Gartenstadt entwickelt, die attraktive kleine Nachbarschaften in Kombination mit einer differenzierten Gartenlandschaft kreiert."

-

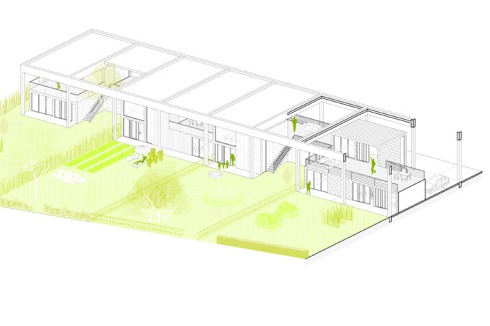

Preis: KEPT SOIL; Valentin Cordebar (FR), Raphael Masson (FR)

Preis: KEPT SOIL; Valentin Cordebar (FR), Raphael Masson (FR)

-

"Die vorhandenen Gebäude werden auf die statisch nutzbaren Elemente reduziert. Beispielhaft werden drei Gebäudetypologien vorgeschlagen, die aus diesen Grundelementen entstehen können"

"Die vorhandenen Gebäude werden auf die statisch nutzbaren Elemente reduziert. Beispielhaft werden drei Gebäudetypologien vorgeschlagen, die aus diesen Grundelementen entstehen können"

-

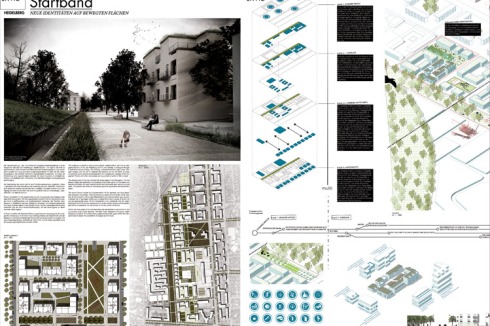

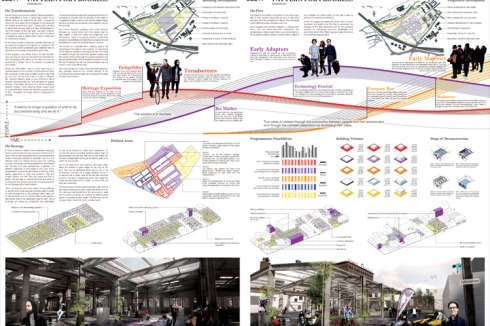

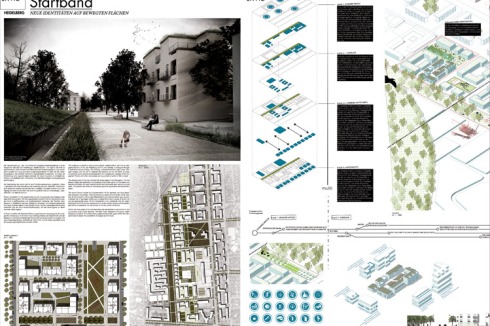

Preis: STARTBAND, Manuela Kölke (DE), Luisa Schäfer (DE), Mandy Held (DE), Daniel Cibis (DE), Johannes Hipp (DE), Janek Lorenzen (DE)

Preis: STARTBAND, Manuela Kölke (DE), Luisa Schäfer (DE), Mandy Held (DE), Daniel Cibis (DE), Johannes Hipp (DE), Janek Lorenzen (DE)

-

"Das „Startband“ ist eine starke, nord-süd-orientierte Achse, die eine neue Hauptverbindung mit extensiven Freiraumqualitäten formuliert."

"Das „Startband“ ist eine starke, nord-süd-orientierte Achse, die eine neue Hauptverbindung mit extensiven Freiraumqualitäten formuliert."

-

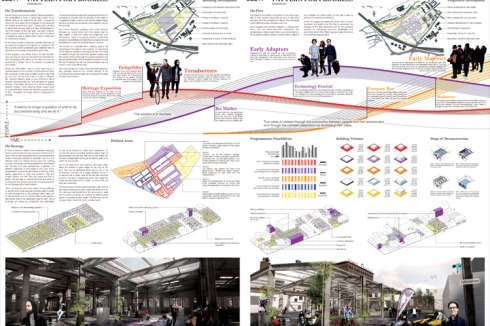

Preis: PATTERN FOR PROGRESS, Jeroen van Aerle (NL), Beerd Gieteling (NL), Jeroen van Poppel (NL), Philippe Rol (NL)

Preis: PATTERN FOR PROGRESS, Jeroen van Aerle (NL), Beerd Gieteling (NL), Jeroen van Poppel (NL), Philippe Rol (NL)

-

"Gemeinsame Reflektion und Transformation unterschiedlicher Szenarien statt der tradierten Städtebauregeln motivieren hier die Architekten, Bauherren und Nutzer, sich neu zu orientieren."

"Gemeinsame Reflektion und Transformation unterschiedlicher Szenarien statt der tradierten Städtebauregeln motivieren hier die Architekten, Bauherren und Nutzer, sich neu zu orientieren."

-

Preis: FASTEN YOUR SEAT BELT!, Ana Quintana Zazurca (ES), Sergio Moreno Romero (ES), Elisenda Lurbes Soriano (ES), Giorgia Sgarbossa (IT)

Preis: FASTEN YOUR SEAT BELT!, Ana Quintana Zazurca (ES), Sergio Moreno Romero (ES), Elisenda Lurbes Soriano (ES), Giorgia Sgarbossa (IT)

-

"Auf intelligente Weise unterscheidet das Projekt zwischen einem klar definierten städtischen Park, zum Stadtzentrum hin orientiert, und einem offen konzipierten, extensiven Landschaftspark für den größeren Teil des Areals."

"Auf intelligente Weise unterscheidet das Projekt zwischen einem klar definierten städtischen Park, zum Stadtzentrum hin orientiert, und einem offen konzipierten, extensiven Landschaftspark für den größeren Teil des Areals."

-

Preis: DER WEG IST DAS ZIEL!, David Vogel (DE)

Preis: DER WEG IST DAS ZIEL!, David Vogel (DE)

-

"Das Gelenk sitzt an der richtigen Stelle, mit öffentlichen Nutzungen für einen erstmalig entstehenden Begegnungsraum."

"Das Gelenk sitzt an der richtigen Stelle, mit öffentlichen Nutzungen für einen erstmalig entstehenden Begegnungsraum."

-

Preis: MANNHEIM’S CONNECTION, Ilaria Novielli (IT), Alessandro Delli Ponti (FR), Mitarbeiter: Camille Alwan (FR), Marc Blume (DE), Clelia Bartolomei (IT), Verdiana Spicciarelli (IT)

Preis: MANNHEIM’S CONNECTION, Ilaria Novielli (IT), Alessandro Delli Ponti (FR), Mitarbeiter: Camille Alwan (FR), Marc Blume (DE), Clelia Bartolomei (IT), Verdiana Spicciarelli (IT)

-

"Ein Mäanderband aus Bebauung und grünem Park gliedert das Areal in unterschiedliche Nutzungsbereiche aus Leichtindustrie, Büronutzungen oder einem Universitätscampus."

"Ein Mäanderband aus Bebauung und grünem Park gliedert das Areal in unterschiedliche Nutzungsbereiche aus Leichtindustrie, Büronutzungen oder einem Universitätscampus."

-

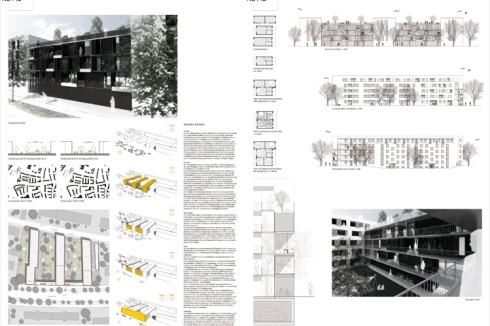

Preis: WOHNEN AM RING, Joost Hartwig (DE), Ingo Lenz (DE), Nikola Mahal (DE), Patrick Pick (DE), Johanna Henrich (DE), Isabell Passig (DE), Michael Keller (DE), Matthias Hampe (DE)

Preis: WOHNEN AM RING, Joost Hartwig (DE), Ingo Lenz (DE), Nikola Mahal (DE), Patrick Pick (DE), Johanna Henrich (DE), Isabell Passig (DE), Michael Keller (DE), Matthias Hampe (DE)

-

"Durch die geringe bauliche Intervention am Ring bleiben Zukunftsoptionen offen, sollten sich durch den Rückgang des Verkehrs neue Möglichkeiten für Wohnen am Ring eröffnen."

"Durch die geringe bauliche Intervention am Ring bleiben Zukunftsoptionen offen, sollten sich durch den Rückgang des Verkehrs neue Möglichkeiten für Wohnen am Ring eröffnen."

-

Preis: YOURBAN, Christian Wolff (DE), Benjamin Scharf (DE), Anne Scholz (DE), Mitarbeiter: Agathe Julienne (FR)

Preis: YOURBAN, Christian Wolff (DE), Benjamin Scharf (DE), Anne Scholz (DE), Mitarbeiter: Agathe Julienne (FR)

-

"Der Entwurf überzeugt in seiner räumlichen Kompaktheit ebenso wie in seinem stadtplanerischen und architektonischen Ansatz"

"Der Entwurf überzeugt in seiner räumlichen Kompaktheit ebenso wie in seinem stadtplanerischen und architektonischen Ansatz"

-

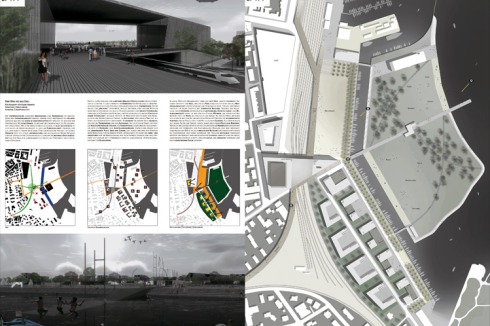

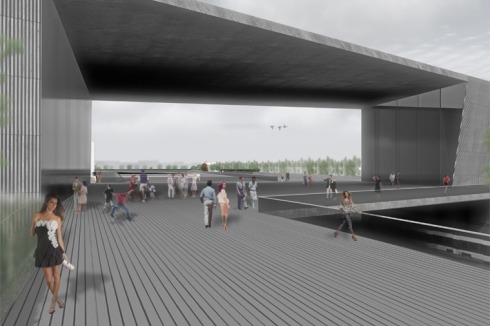

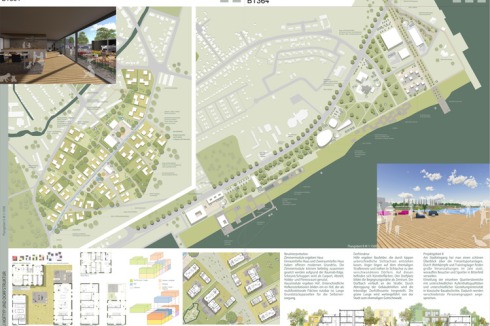

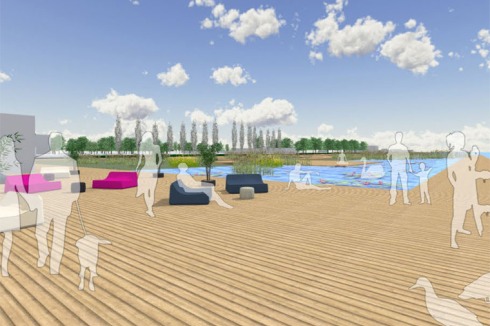

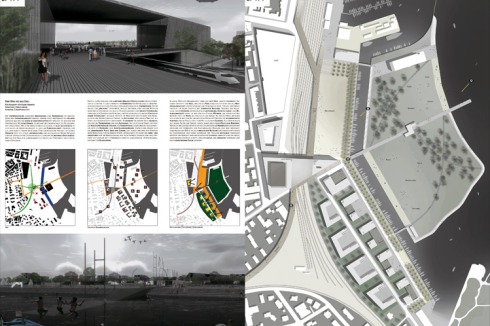

Preis: HUB WITTENBERGE. HEALTH / WELLNESS / FOOD, Camillo Magni (IT), Lucia Paci (IT), Francesco Nobili (IT), Andrea Zecchetti (IT), Mitarbeiter: Mirco Monti (IT)

Preis: HUB WITTENBERGE. HEALTH / WELLNESS / FOOD, Camillo Magni (IT), Lucia Paci (IT), Francesco Nobili (IT), Andrea Zecchetti (IT), Mitarbeiter: Mirco Monti (IT)

-

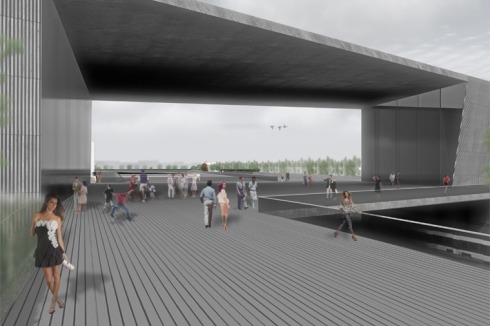

"Die Arbeit stellt in besonderem Maße die räumlichen Qualitäten der Uferbebauung an der Elbe heraus, indem sie die markanten Speichergebäude in eine landschaftlich gestaltete Zone parallel zum Flussufer einbettet."

"Die Arbeit stellt in besonderem Maße die räumlichen Qualitäten der Uferbebauung an der Elbe heraus, indem sie die markanten Speichergebäude in eine landschaftlich gestaltete Zone parallel zum Flussufer einbettet."

-

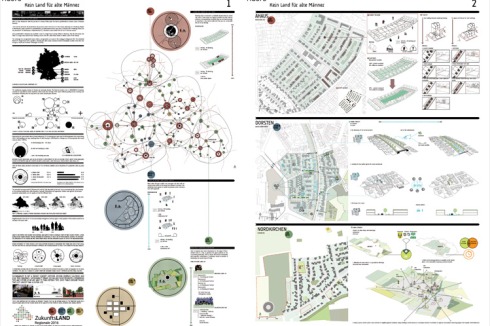

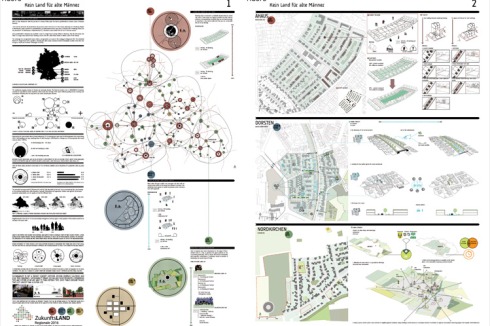

Ankauf: KEIN LAND FÜR ALTE MÄNNER, Juan Marcos Rodriguez Diaz (ES), Conxa Gene Garcia (ES), Carmen Largacha Polo (ES), Joan Alomar Mateu (ES), Javier Iñigo Moreno-Ventas (ES), Iñaki Llorens Canosa (ES)

Ankauf: KEIN LAND FÜR ALTE MÄNNER, Juan Marcos Rodriguez Diaz (ES), Conxa Gene Garcia (ES), Carmen Largacha Polo (ES), Joan Alomar Mateu (ES), Javier Iñigo Moreno-Ventas (ES), Iñaki Llorens Canosa (ES)

-

„Der Wettbewerbsbeitrag zeichnet sich durch seine strukturierte Herangehensweise aus. Ausgehend von einer globalen Betrachtung kommt dieser Beitrag zu konkreten, lokalen Lösungsvorschlägen.“

„Der Wettbewerbsbeitrag zeichnet sich durch seine strukturierte Herangehensweise aus. Ausgehend von einer globalen Betrachtung kommt dieser Beitrag zu konkreten, lokalen Lösungsvorschlägen.“

-

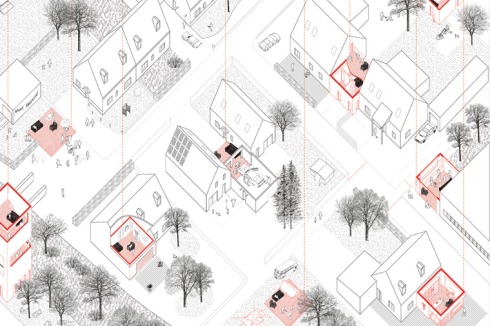

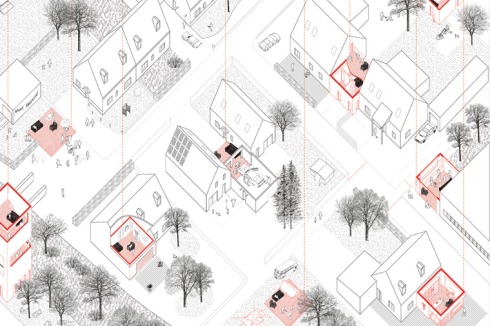

Ankauf: MACH ES DIR GEMÜTLICH Alice Hallynck (FR), Edouard Cailliau (FR), Marie-Hélène Merlin (FR),Marion Verdière (FR)

Ankauf: MACH ES DIR GEMÜTLICH Alice Hallynck (FR), Edouard Cailliau (FR), Marie-Hélène Merlin (FR),Marion Verdière (FR)

-

"Bildhaft und geradezu poetisch wird in diesem Beitrag gezeigt, welche Möglichkeiten in kleinen, sich wiederholenden Elementen liegen können."

"Bildhaft und geradezu poetisch wird in diesem Beitrag gezeigt, welche Möglichkeiten in kleinen, sich wiederholenden Elementen liegen können."

-

Ankauf: RISING STARS, Marcus Kopper (DE), Martin Roth (DE), Marcel Moonen (NL), Michal Czerwinski (PL), Mitarbeiter: Małgorzata Dembowska (PL), Aleksandra Borun (PL)

Ankauf: RISING STARS, Marcus Kopper (DE), Martin Roth (DE), Marcel Moonen (NL), Michal Czerwinski (PL), Mitarbeiter: Małgorzata Dembowska (PL), Aleksandra Borun (PL)

-

"Die Arbeit konzentriert sich mit starken gestalterischen Ansätzen auf den öffentlichen Raum und auf potenzielle Gemeinschaftsflächen, um aus der privaten Isoliertheit auszubrechen."

"Die Arbeit konzentriert sich mit starken gestalterischen Ansätzen auf den öffentlichen Raum und auf potenzielle Gemeinschaftsflächen, um aus der privaten Isoliertheit auszubrechen."

Münsterländer Mini-IBA für Alt-Einfamilienhäuser

Text: Brinkmann, Ulrich, Berlin

Die Regionale 2016 will sich mit kommenden Problemen in halb-urbanen bis ländlichen Räumen auseinandersetzen. Architekten können schon jetzt einsteigen: Drei Wohngebiete aus unterschiedlicher Entstehungszeit und in ganz verschiedenen Orten sind Gegenstand der Bearbeitung im Wettbewerb Europan 12 „Adaptable City“ – Abgabe am 28. Juni.

Das westliche Münsterland, eine problemfreie Zone? Von weitem mag das so aussehen, die Region ist so wirtschaftlich stabil wie landschaftlich attraktiv. Unter der heilen Oberfläche aber gären Konflikte, die den Firnis gesunder Bodenständigkeit dünn scheinen lassen – Konflikte, die die Zukunft der Region zwischen Bad Bentheim und Dorsten unausweichlich bestimmen werden. Die „Regionale 2016“ will diese Konflikte thematisieren und Lösungswege anhand beispielhafter Projekte aufzeigen. Eins der Problemfelder ist von eminent städtebaulicher Bedeutung, und zwar nicht nur für die Städte und Gemeinden im Münsterland: die Zukunft der seit den 50er Jahren in immer neuen Baugebieten entstandenen Einfamilienhausgebiete. Drei davon, in Ahaus, Wulfen und Südkirchen, sind Gegenstand der Regionale und vorab bereits Entwurfsaufgabe im soeben ausgelobten Wettbewerb „Europan12“. Die drei Standorte liefern einen Querschnitt der städtebaulichen und architektonischen Typologie solcher Einfamilienhausgebiete. Sie könnten mithin übertragbare Aussagen produzieren im Hinblick auf die unterschiedlichen Chancen und Schwierigkeiten, die sich daran jeweils knüpfen.

Ahaus: Siedlungshäuser aus den 50er Jahren

Die 40.000-Einwohner-Stadt Ahaus steuert ein Quartier bei, das, Anfang der 50er Jahre gebaut, noch fast kleinstädtische Qualität aufweist: unweit der Innenstadt gelegen; die Bebauung aus Einfamilien-, Doppel- und Reihenhäusern aufgelockert durch kleinen Geschosswohnungsbau und trotz aller Veränderungen harmonisch; die klar gefassten Straßenräume belebt durch das ein oder andere Ladenlokal – wer immer in Ahaus eine Bleibe sucht, dürfte hier suchen, so der Eindruck des Bauwelt-Redakteurs beim Ortsbesuch Ende März. Aber dieser Eindruck täuscht. Der in größeren Städten zu beobachtende Trend des „Zurück in die Stadt“, bis hierher ist er noch nicht gedrungen. In ländlichen Gebieten herrscht noch immer der Wunsch vor, ein freistehendes Eigenheim „im Grünen‘“, sprich möglichst weit weg vom Ortskern zu besitzen; eine Immobilie, die Gelegenheit bietet, die überbordende Individualität ihrer Besitzer auch architektonisch zu manifestieren, und Garagenplätze für die zwei bis vier PKW, die für die Organisation des Alltags unverzichtbar sind. Und da dort das Interesse an der Frage, wie energieintensiv eine solche Bau- und Lebensweise ist und ob sie in Zukunft überhaupt noch bezahlbar sein wird, wenig ausgeprägt ist und kein Sinn besteht für die Lebensqualität, die eine städtische Straße oder gar ein Platz, verglichen mit einem Wendehammer, schenken kann, gibt es nicht nur in Ahaus bis heute Nachfrage nach immer neuen Baugebieten am Ortsrand, während einem vergleichsweise hübschen, zentral gelegenen Quartier die Bewohner abhanden kommen. So stellt sich nicht nur die Aufgabe, Gebäude an heutige Ansprüche anzupassen, es geht um den Wohnwert der Stadt selbst. Anregende Außenbereiche für eine alternde Bevölkerung, dazu gehören nicht nur öffentliche Räume, die als Treffpunkt dienen können, sondern auch Dienstleistungs- und Mobilitätsangebote, mögen die Mittel dafür auch begrenzt sein.

Wulfen: Bungalow-Teppiche aus den 60ern

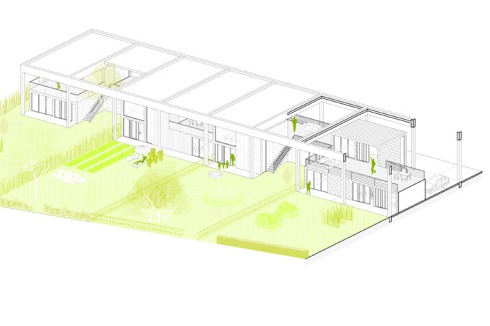

Fünfzig Kilometer gen Süden. Die „Neue Stadt Wulfen“, heute bekannter unter dem Namen Barkenberg, ist ein Monument des Optimismus. Anfang der 60er Jahre für 50.000 Einwohner geplant, mit experimentellen Architekturen wie „Metastadt“, „Habiflex“ oder „Finnhaus“ bestückt und von einem ampelfreien, Fußgänger und Autoverkehr weitgehend trennenden Straßen- und Wegenetz auf wabenförmiger Grundlage strukturiert, ist Wulfen ein faszinierendes intellektuelles Konstrukt seiner Zeit. Ein Konstrukt, dem Alltagstauglichkeit allerdings nur bedingt zukommt. Die „Metastadt“ mit ihren 100 Wohnungen aus Stahlfertigelementen wurde bereits 1987 abgerissen, weitere Bauten verschwanden in den letzten Jahren im Zuge des „Stadtumbau West“-Programms. Von den einst anvisierten Einwohnerzahlen ist Barkenberg heute weit entfernt: Rund 10.000 Menschen leben hier, und zusammen mit Alt-Wulfen ist die „Neue Stadt“ längst eingemeindet vom na-hen Dorsten. Wegen der vielen unerfreulichen Schlagzeilen, die dieses Experiment begleitet haben, geraten seine bis heute stabilen Bestandteile leicht aus dem Blick: etwa die formal reduzierten, räumlich aber differenziert geknüpften „Teppiche“ aus Patio- und Reihenhäusern, die an die durch Abriss gewonnene leere Mitte von Barkenberg grenzen. Auszuloten, wie sich ihre gestalterische Qualität bewahren lässt, wenn das Thema „energetische Sanierung“ auf den Tisch kommt (ganz Barkenberg wurde von Anbeginn mit Nachtspeicheröfen beheizt!), ist eine Aufgabe der Europan-Teilnehmer, eine andere ist es, Ideen für die Brache nebenan zu entwickeln.

Südkirchen: das Durcheinander der 80er und 90er

Vierzig Kilometer von Wulfen aus in Richtung Osten, und man steht in Südkirchen, Ortsteil von Nordkirchen. Warum man dorthin fahren soll? Das ist die Frage, auf die sich das 3000-Einwohner-Dorf von den Europan-Teilnehmern Antworten erhofft. Südkirchen ist auf der Suche nach einem eigenen Profil. Über Jahrzehnte in immer neuen Einfamilienhausgebieten gewachsen, vor allem von nach Dortmund Pendelnden bewohnt, stellt sich die Frage, wer im Ort leben will, wenn dereinst nicht mehr die Erbauergeneration dort wohnt. Welchen Wert haben diese Immobibilien und für wen? Immerhin, im barocken Schloss Nordkirchen, dem „Westfälischen Versailles“, ist mit der Fachhochschule für Finanzen eine Institution beheimatet, die den Fortbestand von Südkirchen sichern helfen könnte.

0 Kommentare