Universitäten sind die neuen Antriebsmaschinen der Stadt

Universitäten sind Magneten für Studenten, Doktoranden, Professoren – und große Unternehmen. Während einige Städte dadurch einen Wachstumsschub erleben, versuchen andere durch eine Hochschulneugründung nicht den Anschluss zu verlieren. Eins haben jedoch alle Wissensstädte gemeinsam: Die Gefahr, in eine Parallelgesellschaft aus Wissenselite und übriger Stadtbevölkerung auseinanderzubrechen.

Text: van Winden, Willem, Rotterdam

Universitäten sind die neuen Antriebsmaschinen der Stadt

Universitäten sind Magneten für Studenten, Doktoranden, Professoren – und große Unternehmen. Während einige Städte dadurch einen Wachstumsschub erleben, versuchen andere durch eine Hochschulneugründung nicht den Anschluss zu verlieren. Eins haben jedoch alle Wissensstädte gemeinsam: Die Gefahr, in eine Parallelgesellschaft aus Wissenselite und übriger Stadtbevölkerung auseinanderzubrechen.

Text: van Winden, Willem, Rotterdam

In den letzten Jahrzehnten hat die Ökonomie einen tiefgreifenden Wandel erlebt. Hauptmerkmale unserer heutigen Wirtschaft sind Flexibilisierung, vernetzte Produktionsweisen und die Infusion von Informationstechnologien. Vor allem in informationsbasierten Sektoren wie Medien oder Kommunikation gibt es außerordentliche Veränderungen. Aber auch in anderen Bereichen: Klempner müssen mit der Technologie für erneuerbare Energien mithalten, Krankenschwestern den Umgang mit neuen medizinischen Geräten lernen. Arbeitnehmer müssen sich inzwischen ein Leben lang fortbilden, zum Teil an Arbeitsplätzen, die niedrig bezahlt und unsicher sind. In der gesamten Wirtschaft haben Innovationen deutlich an Bedeutung gewonnen. Sie überspringen die Grenzen von Branche und Disziplin und finden in Start-ups, in Klein- und Mittelbetrieben ebenso statt wie in Großunternehmen. Und Innovationen haben ihren Ort: die Stadt.

Städte sind der Nährboden der Innovation

Die wissensbasierte Wirtschaft ist weitgehend urban. Schon immer sind Städte Keimzellen von Forschung und Bildung gewesen, sie ziehen Talente an und halten sie auch. Ihre Universitäten sind Magnete für junge kluge Menschen, ihre großen Arbeitsmärkte machen es leicht, passende Jobs zu finden (für sich selbst und für den Partner) und eine Karriere zu verfolgen. Die Stadt ist der Ort, an dem man seine Freizeit verbringt, Geld ausgibt und sich vernetzt – ein wesentlicher Aspekt der wissensbasierten Wirtschaft. Es ist leicht, mit neuen Menschen und Ideen in Kontakt zu treten. In der Ausbreitung der Coworking-Spaces manifestiert sich diese Dynamik am augenscheinlichsten. Städte sind international miteinander verbunden, erlauben also den leichten Zugang zu internationalen Netzwerken und Märkten. Aber Städte sind auch der Nährboden auf dem kulturelle Innovationen (in Kunst, Design, Medien, Mode) und neue Verhaltens- und Lebensweisen auf technische Erfindungen treffen. Letztendlich sind es sogar die Städte, die Innovationsprozesse anregen, um Antworten auf gesellschaftliche Herausforderungen wie Klimawandel, Energie- und Verkehrswende zu finden. Überall arbeiten Konsortien aus Wirtschaft, Wissenschaft und öffentlichen Stellen an Pilotprojekten zur Smart City, häufig unterstützt aus nationalen oder europäischen Fördertöpfen.

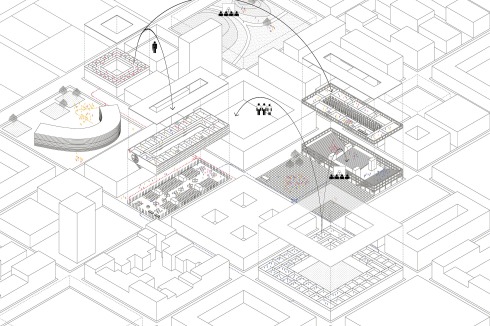

Räumlich manifestiert sich die Vermählung von Wirtschaft und Wissenschaft in Wissenschafts- oder Technologieparks, in Wissens- oder Wissenschaftsquartieren oder in diesem und jenen „Campus“ – Vorzeigeobjekte der Urban Knowledge Economy. Allerorten sind die alten monofunktionalen und suburbanen Campuskonzepte zugunsten urbanerer Quartieremit gemischter Nutzung aufgegeben worden. Abgeschlossene Areale der Forschung und Wissenschaft sind nicht länger gewollt, sie sollen offen sein für Start-ups, Freizeiteinrichtungen, Coworking-Spaces und (Studenten)wohnungen.

Diese Wissens-Hotspots sind urbaner geworden, gemischter und netzwerkorientierter und erfüllen wohl auch die Erwartungen derer, die dort arbeiten. Die Städte ihrerseits bieten sich als Living Laboratories an, in denen Erfindungen an- und ausgetestet werden können. So kann man mit Recht behaupten, dass die Stadt selbst zu einer Art Fabrik des 21. Jahrhunderts geworden ist, freilich ohne deren Kommandozentralen und Leistungsvorgaben. Ihr Produktivvermögen lässt sich kaum präzise bestimmen und materiell fassen, während sie fortlaufend neue Produkte und Dienstleistungen gebiert.

Nicht jede Stadt ist gleich…

Die Städte mit der höchsten Stellung in der Wissensökonomie, die „Stars der Szene“, sind Hauptstädte oder große diversifizierte Metropolen.1 In Europa sind dies zum Beispiel Amsterdam, Kopenhagen, London, Paris, München oder Barcelona. Sie vereinen alle Eigenschaften, die Innovationen fördern und Talente anziehen: Universitäten, Forschungsinstitute, Risikokapital, internationale Beziehungen, kulturelle Attraktivität, ein großer Arbeitsmarkt und ein Grad an Diversität, der neue Mischungen kultureller, gesellschaftlicher und technologischer Entwicklungen begünstigt. Die-se Städte sind in den letzten Jahrzehnten rapide gewachsen – viel schneller als der landesweite Durchschnitt –, haben dabei aber steigende Immobilienpreise und im Verkehr erstickende Innenstädte erfahren müssen. Was ihren Erfolg zum Teil wieder schmälert, da sie die Attraktivität für die eigentliche Zielgruppe, junge Leute und kulturelle Neuerer, verringert. Für den Lehrer, die Krankenschwester und den Polizisten sind diese Städte häufig unbezahlbar geworden und haben jede Anziehungskraft verloren. Dennoch sind sie die treibenden Kräfte der wissensbasierten Wirtschaft.

Eine zweite Kategorie sehr erfolgreicher Städte sind die „Wissensperlen“: International renommierte, kleinere Universitätsstädte, in relativer Nähe zu einer Metropole mit einem internationalen Flughafen, einer reichen Kulturszene und einer breit aufgestellten Wirtschaft. Beispiele für solche Wissensperlen sind Cambridge, Löwen, Heidelberg, Grenoble oder Lund. Diese Städte waren schon immer Orte akademischer Exzellenz und Anziehungspunkte für kluge Köpfe. Sie haben es innerhalb der letzten Jahrzehnte aber auch geschafft, in ihrem Umkreis ein Gefolge wissensbasierter gewerblicher Unternehmen wie der Biotechnologie oder Informationstechnologie anzuziehen, was zweierlei verrät: den wachsenden wirtschaftlichen Wert wissenschaftlicher Kenntnisse und Leistungen, aber auch den wachsenden Druck, dem Universitäten ausgesetzt sind, mit Wirtschaft und Gesellschaft zusammenzuarbeiten. In den Knowledge Pearls kann man einen Anstieg von Kooperationen zwischen Wissenschaft und Wirtschaft beobachten: unternehmensgetragene Forschungs- und Entwicklungszentren und Labs. Große Unternehmen nutzen diese Standorte nicht zuletzt, um der Quelle des besten Nachwuchs möglichst nahe zu sein.

Städte wie Heidelberg, Löwen und Lund haben es geschafft, gleichzeitig die Vorzüge einer Klein- oder Mittelstadt zu bewahren, jedoch genau-so von ihrer internationalen Erreichbarkeit und den institutionalisierten Angeboten für Expatriate zu profitieren, die das Netzwerken mit anderen Branchen und den Zugang zum Risikokapital ermöglichen.

Aber auch diese Städte zahlen einen hohen Preis für den wirtschaftlichen Erfolg: steigende Immobilienpreise (ähnlich den großen Städten), die Verdrängung bestimmter Bevölkerungsgruppen und die soziale und kulturelle Spaltung zwischen den “normalen” lokalen Einwohnern und dem schnell wachsenden Segment der hochqualifizierten Internationalen, die sich hier für ein paar Jahre als Doktoranden, Postdocs oder Gastprofessoren niederlassen und am lokalen Leben der Stadt nicht teilnehmen. Wem gehören diese Städte – den Einheimischen oder den Zugezogenen?

Eine dritte Kategorie wird von größeren Städten mit einer starken und vorherrschenden industriellen Vergangenheit gebildet. Beispiele sind Dortmund, Manchester, Rotterdam, Turin oder Bilbao. Ihr rasanter Aufstieg begann mit der Industrialisierung und endete mit der De-Industrialisierung in den 1970er Jahren mit Massenarbeitslosigkeit und städtischer Armut. In den letzten Jahrzehnten haben sich diese Städte auf einen Entwicklungsprozess hin zu einer wissensintensiveren Ökonomie eingelassen.Verglichen mit den Metropolen und Hauptstädten mussten sie hart dafür arbeiten, um höher qualifizierte Menschen zu gewinnen und zu Orten der Innovation zu werden. Als Städte der Arbeiterklasse ist ihre Wirtschaftsstruktur weniger diversifiziert als die der weiter vorne erwähnten „Stars“, hier gab es zu keiner Zeit einen nennenswerten Dienstleistungs-, Finanz- oder Kultursektor. Das macht es natürlich noch schwerer, qualifizierte Bewohner anzuziehen. Die Stadtstruktur wurde und wird zum Teil immernoch beherrscht von Wohnsiedlungen für Arbeiter und Arbeitslose und auch das Bildungsniveau war hier relativ niedrig. Diese Städte haben umfangreiche Investitionen in Kultur, Bildung, in Forschungseinrichtungen und qualitätsvollen Wohnungsbau tätigen müssen. Sie haben ihre denkmalwerten Bauten der Industriekultur in schicke Apartments, in Standorte für Forschung und Hochschulen oder in Touristenattraktionen verwandelt. Städte wie Bilbao oder Dortmund erfinden ihre industriellen Wurzeln neu, indem sie die Industrie mit Informationstechnologien („Industrie 4.0“) versorgen. Gleichwohl haben viele dieser Städte Schwierigkeiten, mit konkurrierenden Städten mitzuhalten.

Neben diesen bisher genannten Wissenschaftsstädten lassen sich noch weitere wissensorientierte Städte mit besonderen Eigenschaften finden. Ein solcher Typus ist zum Beispiel die Universitätsstadt mit einem großen ländlichen Einzugsgebiet. In großer Zahl strömen Studierende in die Stadt, um sie gleich nach dem Abschluss mangels Arbeitsplätzen und kulturellem Angebot wieder zu verlassen. Die immerselbe Studentenkneipe verlieren nach einigen Jahren ihren Reiz. Groningen und Münster sind hierfür Beispiele, aber auch Kassel. Auch diese Städte haben einen Aufschwung wissensbasierter Wirtschaft erlebt, der aber geringer als bei den „Wissensperlen“ ausfällt, denn der internationale Flughafen ist weit entfernt und es fehlt an wirtschaftlichen und kulturellen Synergien mit größeren Stadtregionen. Ergänzen lässt sich die Typologie der Wissensstädte um spezialisierte Technologiestädte wie Aachen, Eindhoven oder Trondheim: Kleinere Städte mit einer einzigartigen Kombination von industrieller Tradition und leistungsstarken, hoch spezialisierten Technischen Hochschulen, die sehr eng mit den Unternehmen der Technologiebranche zusammenarbeiten. Diese Städte wurden zu wichtigen Brutkästen technischer Entwicklungen im produzierenden Gewerbe.

Für Städte ohne Hochschule oder Universität ist die Zukunft heute generell weniger positiv, insbesondere für diejenigen, die sich mit einer Branche oder Altindustrie, die sich im Abstiegskampf befindet, herumschlagen müssen, eine ungünstige Erreichbarkeit aufweisen und/oder eine magere Lebensqualität zu bieten haben. Für diese Städte ist es schon eine Herausforderung, eine Nische in der Wissensökonomie zu finden. In der Regel verlieren sie die junge Bevölkerung an die Universitätsstädte und tun sich schwer, neue Einwohner oder Firmen anzuziehen.

Die Reichen werden immer reicher...

Dieser Einblick genügt, um zu erkennen: Die Wissensgesellschaft ist räumlich nicht neutral. Sie hat eine dezidierte Geographie, die sich durch einen Prozess der selektiven Urbanisierung auszeichnet: Einige Städte erfahren eine bemerkenswerte Wachstumsdynamik, andere wiederum haben schwer damit zu kämpfen. Für Wissensstädte gilt der Matthäus-Effekt: Erfolg führt zu Erfolg. Denn es entstehen Größenvorteile und Wissensüberschüsse.2 Erfolgreiche Wissensstädte mit qualifizierten Einwohnern, Top-Universitäten und wissensintensiven Unternehmen ziehen tendenziell mehr dieser Ressourcen an und werden entsprechend immer attraktiver. Qualifizierte Menschen sind in einer Umgebung produktiver, in der es viele von ihnen gibt und mit denen sie interagieren und voneinan-der lernen können. Darüber hinaus neigen Städte mit einer gut ausgebildeten Einwohnerschaft dazu, Angebote und Ausstattungen so zu entwickeln, dass es genau diese akademische Gruppe anspricht. Genauso wie Forschungs- und Entwicklungsinstitute bessere Ergebnisse in einer Umgebung erzielen, deren Ökosystem reich und divers ist.

In der akademischen Welt funktioniert der Matthäus-Effekt auf die gleiche Weise: Top-Ranking-Universitäten ziehen die besten Köpfe aus der ganzen Welt an und profitieren dabei besonders von dem relativ neuen Phänomen der Internationalisierung der Hochschulbildung. Darüber hinaus können sie auch noch internationale Forschungsgelder einwerben – denn Exzellenz wird zunehmend von Förderern auf der ganzen Welt honoriert. Forschungs- und entwicklungsintensive Unternehmen arbeiten auch lieber in direkter Nachbarschaft zu Top-Universitäten, ganz nah an den einkommensstarken Wissensquellen, um diese anzapfen und die besten Absolventen abwerben zu können. Damit werden die Spitzenhochschulen zunehmend zu wirtschaftlichen Maschinen innerhalb ihres städtischen Umfelds. Sie säen eine wachsende Zahl an erfolgreichen Start-ups auf den Feldern der Informations-, Biotechnologie, Neuer Materialien etc. aus und bieten High-Tech-Firmen damit die Ernte.

Herausforderungen

Wissensstädte sind wirtschaftlich erfolgreich, stehen jedoch auch vor kritischen Herausforderungen. Vor allem besteht bei ihnen die Gefahr, in Parallelgesellschaften auseinanderzubrechen und einer Aushöhlung des bürgerlichen Lebens Vorschub zu leisten. Die wachsende Community dieser hochqualifizierten „Fremden“ (Studenten und Expats) beteiligt sich kaum am sozialen, kulturellen und politischen Alltagsleben der Gastgesellschaft, was sich in dem gänzlichen Fehlen ausländischer Studenten in traditionel-len Studentenorganisationen zeigt, aber auch an ihrer segregierten Lebensform: Sie wohnen in speziellen Wohnheimen, ihre Kinder besuchen die Internationale Schule etc.

Eine weitere Kluft tut sich zwischen den akademischen Gemeinschaften und anderen, mehr bodenständigen Teilen der Stadtgesellschaft auf. Letztgenannte Gruppen sind weit entfernt von dem urban branding „Wissensstadt“ oder „Wissenschaftsstadt“, die vor allem für „Wissensperlen“ typisch sind. Um dieser Segregation entgegenzuwirken bedarf es kreativer Schnittstellen, an denen sich die verschiedenen Welten treffen können, offene Plattformen also, um über die Identität der Stadt zu diskutieren. Universitäten können ihren Teil dazu beitragen, wenn sie ihre lokale Signifikanz und ihr Eingebettetsein erhöhen, wenn sie „ziviler“ werden, Bildungs- und Forschungsprogramme an lokalen Zwecken ausrichten, in enger Zusammenarbeit mit den lokalen Akteuren und Stakeholdern einschließlich der Kommunalpolitik und Stadtverwaltung.

Schließlich sind neue raumökonomische Konzepte erforderlich, die die Metapher „Stadt als Wissensfabrik“ widerspiegeln. Die alte Trennung von Stadt und Campus verschwimmt. Wir sind bereits Zeugen eines Prozesses, in dem sich der Campus zu einem Stadtquartier entwickelt (einschließlich Wohn- und Freizeitfunktionen, Arbeiten und Unternehmen) und zur selben Zeit die Stadt selbst zu einem Campus wird, ein gut gemischter Nährboden für die Erzeugung von Wissen und Netzwerken. Vielleicht wäre es deshalb auch sinnvoller, von Innovationsquartieren zu sprechen: von neuen Raumkonzepten also, die Forschung, Hochschulbildung, Wirtschaft und Kultur mischen und verbinden. Solche Stadtteile,3 die mit der bestehenden Stadtstruktur verwoben sind, würden eine intensive Interaktion begünstigen. Diese Quartiere können jedoch nicht zentral geplant oder gesteuert werden. Wohl eher werden es kooperierende Netzwerkstrukturen sein, die auch in der Lage sein sollten, eine moderierende Funktion zu übernehmen, wenn es darum geht, die vorher erwähnten geselllschaftlichen Konfliktlagen in den Wissensstädten zu unterstreichen.

1 Van Winden, W., Van den Berg, L., & Pol, P. (2007). European cities in the knowledge economy: towards a typology. Urban Studies, 44(3), 525–549

2 Glaeser, E. (2011). Triumph of the city: How urban spaces make us human. Pan Macmillan

3 Katz, B., & Wagner, J. (2014). The rise of innovation districts: A new geography of innovation in America. Washington: Brookings Institution

2 Glaeser, E. (2011). Triumph of the city: How urban spaces make us human. Pan Macmillan

3 Katz, B., & Wagner, J. (2014). The rise of innovation districts: A new geography of innovation in America. Washington: Brookings Institution

0 Kommentare