Baurecht gegen Zeitzeugnis

In Pirna wurde eine fragwürdige Baugenehmigung erteilt: Auf dem Sonnenstein soll ein Haus, das wesentlicher Bestandteil der NS-Mord-Maschinerie war, in ein Ensemble aus Eigentumswohnungen integriert werden. Mit der Gedenkstätte vertraute Bauforscher schlugen im Dezember Alarm, „rückgebaut“ wurde trotzdem. Wie kam es zu Stillschweigen in solch heikler Lage?

Text: Costadura, Leonardo, Frankfurt am Main

Baurecht gegen Zeitzeugnis

In Pirna wurde eine fragwürdige Baugenehmigung erteilt: Auf dem Sonnenstein soll ein Haus, das wesentlicher Bestandteil der NS-Mord-Maschinerie war, in ein Ensemble aus Eigentumswohnungen integriert werden. Mit der Gedenkstätte vertraute Bauforscher schlugen im Dezember Alarm, „rückgebaut“ wurde trotzdem. Wie kam es zu Stillschweigen in solch heikler Lage?

Text: Costadura, Leonardo, Frankfurt am Main

Seit mehr als achthundert Jahren thront an der Elbe über Pirna die Festung Sonnenstein. Im 19. Jahrhundert wurde das Schloss in eine „Heil- und Pflegeanstalt“ umfunktioniert. Im Zuge dessen kamen viele neue Gebäude hinzu. Ein Teil des Ensembles wurde 1940/41 zum Tatort eines grausamen Massenmordes an den Schwächsten der Gesellschaft: Im Zuge der „Aktion T4“ wurden hier fast 14.000 Menschen, die aufgrund einer Erkrankung oder Behinderung nicht in das Weltbild der Nationalsozialisten passten, in einer im Keller eingerichteten Gaskammer systematisch ermordet. Hinzu kamen über 1000 Opfer aus Konzentrationslagern. Spätestens hier wurde ihnen alles genommen: der Goldzahn – so sie einen hatten –, die Menschenwürde, das Leben, letztlich jeder Anhaltspunkt einer Identität, indem mehrere Leichen auf einmal eingeäschert wurden, und diese Asche schließlich, unter Angabe gefälschter Todesdaten und -ursachen, an die Angehörigen übergeben wurde. Der Sonnenstein ist einer dieser Orte, an denen man nur verzweifeln kann im Angesicht der Frage: Warum? Wie können Menschen so böse, so schlecht, so niederträchtig sein?

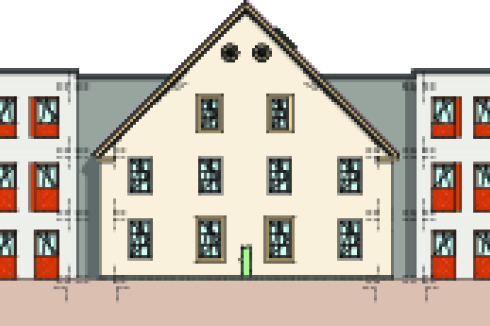

Die Anlage besteht im Wesentlichen aus drei Gebäuden: einem, in dem die Menschen ankamen, jenem, in dem sie ermordet wurden, aber eben auch aus der eher unscheinbaren Barracke, wo die Busse parkten, nachdem sie die Menschen in ganz Deutschland eingesammelt und nach Pirna transportiert hatten. Die ehemalige Anstaltsscheune wurde von den Nazis durch den Einbau zweier Tore in eine Busgarage umfunktioniert. Während das Hauptgebäude um 2000 saniert wurde und die Gedenkstätte aufnahm, blieb die Garage in privater Hand und verfiel zusehends. Vor etwa zwei Jahren übernahm sie ein Immobilienentwickler aus der Region und plante die Umnutzung zu Wohnraum. Die Baugenehmigung für die Ergänzung um einige Neubauten erhielt er Mitte des vergangenen Jahres, im November begannen die Arbeiten. Dach und Zwischenwände der Garage sind nun entfernt.

Nachfragen zur Umwandlung des historischen Gebäudes begegnen Stadt, Landesamt für Denkmalpflege sowie der ortsansässige Architekt Uwe Seidel mit Argwohn. Der Bauherr entzieht sich der Kontaktaufnahme gänzlich. Unmittelbar nach Beginn der Arbeiten schrieb das Büro für Denkmalpflege Schulz+Drieschner einen offenen Brief. Darin forderte es einen sofortigen Baustopp, um die verbliebenen Spuren sichern zu können und das Gebäude anschließend einer öffentlichen Nutzung zuzuführen. Die Sächsische Zeitung berichtete und kommentierte: „Wer mag hier einziehen, wohnen und leben an einem Ort, der besetzt ist von solcher Menschenverachtung?“ Außerdem gab es eine Petition, die (Stand Ende Januar) rund 2500 Menschen unterschrieben haben, einen Aufruf der Vereinigung der Verfolgten des Naziregimes – Bund der Antifaschistinnen und Antifaschisten, Protest vom Auschwitz-Komitee sowie eine Anfrage der Linken im Pirnaer Stadtrat wie auch im Sächsischen Landtag.

In seiner Antwort auf den offenen Brief pochte der zuständige Gebietsreferent des Landesamtes für Denkmalpflege Ralf-Peter Pinkwart darauf, dass die Garage nicht zerstört, sondern lediglich umgewandelt würde, wofür nach längeren Verhandlungen und unter Auflagen eine Baugenehmigung erteilt worden sei, sodass das Denkmal erhalten bleibe. Später bekräftigte das Landesamt in einer Stellungnahme diese Position. In der Antwort auf die Anfrage der Linken nimmt die Landesregierung dieselbe Position wie das Landesamt für Denkmalpflege ein: Man habe Auflagen gemacht (unter anderem die, dass „die Toreinfahrten der ehemaligen Busgarage auch nach der Umnutzung noch ablesbar sein sollen“), und auf diese Art und Weise bleibe das Gebäude als Kulturdenkmal erkennbar.

Ob das Gebäude trotz Umwandlung und Anbau seinen Denkmalwert tatsächlich behalten wird, bezweifeln Schulz+Drieschner ebenso wie einige andere Stimmen – wie sich nun herausstellt, aus gutem Grund. Auf Nachfrage bestätigt Architekt Uwe Seidel, dass die Leibungen der Garagentore nach dem Umbau nur noch von innen sichtbar sein werden; anders hätte man das Projekt gar nicht machen können, sagt er. Es ist also tatsächlich so, dass in der äußeren Erscheinung die Zeitschicht der Krankenmord-Epoche gänzlich fehlen und lediglich die aus dem 19. Jahrhundert sichtbar sein wird. Vor diesem Hintergrund ist der Frust der Bauforscherin Barbara Schulz noch besser zu verstehen: Sie sagt, ein Gebäude sei wie eine Akte – im Fall der Pirnaer Busgarage seien gerade alle Seiten, ohne sie vorher gelesen zu haben, aus der Akte gerissen worden, übrig blieben die Deckel.

Dass dem Bauträger all dieser Aufruhr ungelegen kommt und er einen wirtschaftlichen Schaden fürchtet, ist nachvollziehbar. Man kann ihm auch nicht vorwerfen, seinem Geschäft nachgehen zu wollen; es wäre allerdings nicht verkehrt gewesen, im Vorfeld mit der Gedenkstätte Pirna-Sonnenstein zu reden – dieses Versäumnis ist ihm durchaus vorzuhalten. Hagen Markwardt von der Gedenkstätte bleibt trotz des ungemütlichen Klimas sachlich. Es sei, sagt Markwardt, ein Stück weit Fatalismus in der Gedenkstätte eingezogen: „Es besteht Baurecht, und das kann man auch nicht mehr rückgängig machen. Natürlich hoffen wir, dass es ein Umdenken beim Eigentümer gibt. Vor allem aber haben wir die Hoffnung, dass durch diesen Fall mehr Sensibilität einzieht, dass man in Zukunft betroffene Akteure vorher einbindet. Wir hätten uns eine offene Kommunikation gewünscht, aber jetzt ist es zu spät.“ Immerhin sei es schön zu sehen, dass es eine interessierte Öffentlichkeit gibt, fügt er noch hinzu.

Das ist vielleicht der Kern des Problems. Architekt Uwe Seidel sagt der Bauwelt im Gespräch, dass hier etwas über Gebühr „hochgekocht“ werde. Viele Gebäude der Anstalt seien bereits in Wohnungen umgewandelt worden, und das habe nie Aufsehen erregt. Das ist sachlich allerdings ungenau, denn die zwei zentralen Klinikgebäude, die zur Krankenmordanstalt gehörten, sind heute keine Wohnhäuser, sondern werden von der Gedenkstätte sowie von der AWO-Werkstätte für Menschen mit Behinderung genutzt. Vor allem aber ist die Busgarage entgegen ihrem bescheidenen Anschein nicht irgendein Gebäude: Sie steht als Verkehrsinfrastruktur für den planmäßigen, durchrationalisierten Charakter der nationalsozialistischen Vernichtungsideologie wie in Konzentrationslagern etwa die Bahngleise. Sieben der acht Busfahrer, die hier angestellt waren, weiß der

Historiker Hagen Markwardt zu berichten, nahmen später an der „Aktion Reinhardt“ teil – dem Paroxysmus industriellen Mordens in Treblinka, Sobibor und Belzec.

Historiker Hagen Markwardt zu berichten, nahmen später an der „Aktion Reinhardt“ teil – dem Paroxysmus industriellen Mordens in Treblinka, Sobibor und Belzec.

Die Busgarage ist ein hochgradiger Täterort. Der Umstand, dass der Immobilienmakler HOGE mit steuerlichen Vorteilen (Denkmal-AfA) für das Projekt wirbt, nur geschmacklos zu nennen, wäre euphemistisch. Abschließend seien daher einige Fragen gestattet: Musste das sein? Gab es kein anderes freies Plätzchen für Eigentumswohnungen in der nicht gerade aus allen Nähten platzenden 40.000-Einwohner-Stadt an der Elbe? Warum haben weder Stadt noch Freistaat zu irgendeinem Zeitpunkt die Bitten der Gedenkstätte erhört? Wieviel hätte sie das wohl gekostet, eine fast unbrauchbare Ruine mitsamt Grundstück zu kaufen? 2020 gab es einen Eigentümerwechsel, da hätte es die Gelegenheit zum Kauf gegeben. Es ist schwer vorstellbar, dass hier astronomische Summen über den Tisch gingen. Wenn es nun aber sein musste, warum konnte man dann nicht wenigstens der Gedenkstätte vor Beginn der Umbauarbeiten die Möglichkeit geben, noch einmal gründliche Bauforschung zu betreiben?

Dass ausgerechnet an einem Ort, an dem unter Geheimhaltung gemordet wurde, von manchen Akteuren ein offener Austausch mit allen Beteiligten vermieden wurde, ist mindestens ungeschickt. Die Öffentlichkeit hat ein berechtigtes Interesse daran, dass eine solche Debatte stattfindet – und, wie man durch diesen Fall lernt, der Bauherr auch. Selbst wenn am Ende eines Austauschs genau derselbe Entwurf gestanden hätte, wäre doch der Bedeutung des Ortes mehr Rechnung getragen worden. Ihrer Verantwortung als Vermittler sind Stadt und Landesamt in diesem Fall nicht gerecht geworden.

0 Kommentare