Genossenschaft Spreefeld in Berlin

Jahrzehntelang lag das Spreeufer nördlich des Deutschen Architekturzentrums (DAZ) brach. Eine Riesenbaugruppe, organisiert als Genossenschaft, hat den Freiraum besetzt, um ihn für die Öffentlichkeit frei zu halten. „An der Grenze zum Experiment“, wie es heißt.

Text: Ballhausen, Nils, Berlin; Kleilein, Doris, Berlin

-

Drei Spreefeld-Häuser zwischen DAZ (Köpenicker Straße) und Spree.

Foto: DaKa

Drei Spreefeld-Häuser zwischen DAZ (Köpenicker Straße) und Spree.

Foto: DaKa

-

-

Das Gespräch fand am 15. September 2014 statt.

Foto: Ina Bowinkelmann

Das Gespräch fand am 15. September 2014 statt.

Foto: Ina Bowinkelmann

-

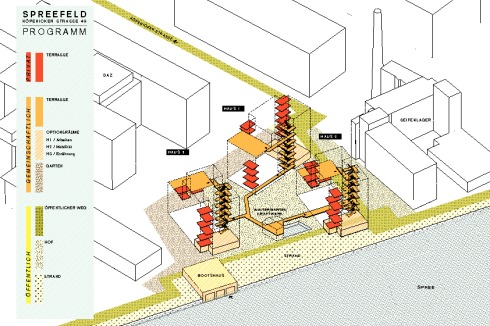

Die Zuordnung der Flächen innerhalb der drei Häuser

Abb.: Architekten

Die Zuordnung der Flächen innerhalb der drei Häuser

Abb.: Architekten

-

Blick von Haus 3 nach Westen. Die benachbarte Ruine der Seifenfabrik baut derzeit ein Investor zu Eigentumswohnungen um.

Foto: Ute Zscharnt

Blick von Haus 3 nach Westen. Die benachbarte Ruine der Seifenfabrik baut derzeit ein Investor zu Eigentumswohnungen um.

Foto: Ute Zscharnt

-

Wohnung im 2. OG (Cluster) von Haus 3.

Foto: Ute Zscharnt

Wohnung im 2. OG (Cluster) von Haus 3.

Foto: Ute Zscharnt

-

Die Gemeinschaftsküche einer Clusterwohnung in Haus 1

Foto: Ute Zscharnt

Die Gemeinschaftsküche einer Clusterwohnung in Haus 1

Foto: Ute Zscharnt

-

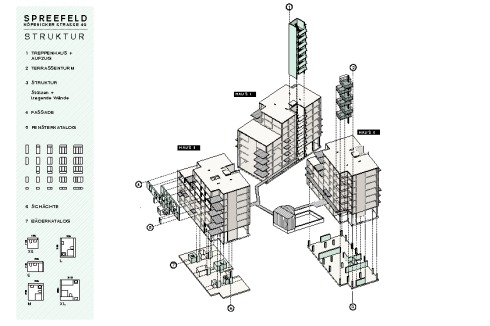

Katalog der definierten und variablen Elemente

Abb.: Architekten

Katalog der definierten und variablen Elemente

Abb.: Architekten

-

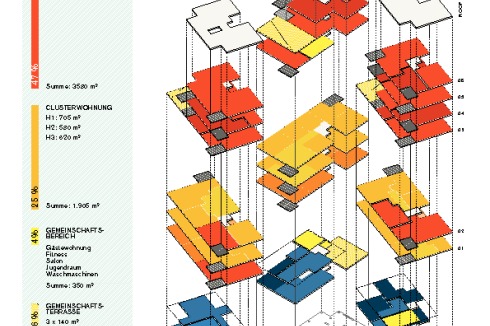

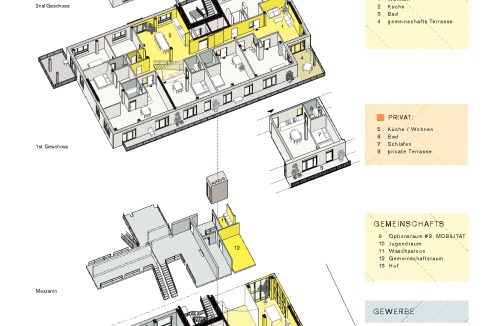

Axonometrie der unteren Etagen von Haus 3 mit Clusterwohnung, Gewerbe- und Optionsraum.

Schema: Architekten

Axonometrie der unteren Etagen von Haus 3 mit Clusterwohnung, Gewerbe- und Optionsraum.

Schema: Architekten

-

Veranstaltung im provisorisch verschlossenen Optionsraum

Foto: Johannes Dumpe

Veranstaltung im provisorisch verschlossenen Optionsraum

Foto: Johannes Dumpe

-

Alle Freiflächen sind öffentlich zugänglich, der Bewuchs der ehemaligen Brache konnte weitgehend erhalten werden.

Foto: Ute Zscharnt

Alle Freiflächen sind öffentlich zugänglich, der Bewuchs der ehemaligen Brache konnte weitgehend erhalten werden.

Foto: Ute Zscharnt

-

Ansicht vom gegenüberliegenden Spreeufer

Foto: Ute Zscharnt

Ansicht vom gegenüberliegenden Spreeufer

Foto: Ute Zscharnt

Ein Architekt, Mieter im Berliner DAZ, tritt an sein Bürofenster. Erleichtert, dass der Flussblick ihm trotz der drei neuen Spreefeld-Häuser erhalten geblieben ist, fragt er, ob diese schlabbrigen Sonnenrollos an den Neubauten wohl mehr als fünf Jahre durchhalten werden. Und die wurstigen Balkondetails, die groben Fenster, der unappetitliche Anstrich, da sei ja wohl irgendwas schiefgegangen. Architektur, das? Nun ja.

Wer vor der Nase so strenger Kollegen baut, darf nicht empfindlich sein. Feinnervige Betrachtungen über Details und Fügungen laufen beim Spreefeld allerdings ins Leere, weil es dem Bauherrn und den drei Architekturbüros zuerst um etwas anderes ging: gemeinsam eine Gemeinschaft bauen. Das umfasste eine 2007 beginnende, von fern mitunter diffus wirkende Diskussions- und Konzeptionsphase, die schließlich zu gestalterischen Kompromissen führen musste. Diese erzeugen eine eigene, „ehrliche“ Ästhetik, die durchaus mehr Ruppigkeit vertragen hätte. Der Ausstattungsstandard der 44 Wohnungen: „eher spartanisch als mittel“, dies schrieb man sich 2009 ins Profil. Das gebaute Resultat lässt sich nicht allein an der Materialität beurteilen. Die fachlich-analytische Leistung kommt hinzu: Wie lässt sich das Private und das Öffentliche, Wohnen und Arbeiten miteinander verschränken? Nicht als Floskel, sondern konsequent räumlich. Spaziergänger sollen jederzeit zum Ufer gelangen, auch ohne die halblegale Strandbar, die sich hier eine Zeit lang befand. Oder auf eine der Gemeinschaftsterrassen hinaufsteigen können. Die „Optionsräume“ im Erdgeschoss können temporär als Laden, Ausstellungsraum, Auditorium, Werkstatt oder sonswie genutzt werden, solange sie der Genossenschaft Programm-Input liefern und nicht in erster Linie profitorientiert sind. Jeder kann sich bewerben. Die Auswahlverfahren erscheinen transparent, verlangen aber nach Mitwirkung. Von ökonomischen Zwängen ist bei den Initiatoren wenig zu spüren.

Selten genug: Bauen als politische Aussage, nicht von oben instruiert, sondern von kundigen Architekten angestoßen, die – learning by doing – das Wohnen in der Stadt anders organisieren wollen, zumindest gesellschaftsverträglicher, als der Markt es täte in solch zentraler Lage. Während der Besichtigung irritiert mich die rot-schwarze Fahne der „Antifaschistischen Linken“, sie steckt auf einem der großen Balkone mit Wasserblick. Heißt das: Ziel erreicht?

Der Zeitgeist und billiges Bankengeld stimulieren etwas anderes: Eigentumsbildung, Spekulation, auch beim Wohnraum, auch bei denen, die es noch anders kennen. Die Genossenschaft Spreefeld versteht sich als Aufforderung, es nach- oder gar besser zu machen, gerichtet an Architekten, Institutionen und Kommunen. Die Architektur? Mittel zum Zweck. Nils Ballhausen

Aus der Bauwelt-Redaktion verfolgen Nils Ballhausen und Doris Kleilein das Projekt Spreefeld bereits seit 2008, als die ersten Konzepte öffentlich vorgestellt wurden. Zum Gespräch anlässlich der Fertigstellung trafen sie die Architekten und die Initiatoren im „Optionsraum“ von Haus 3. Es wird nicht das letzte Treffen gewesen sein.

Wann stand für das Büro Die Zusammenarbeiter fest: Aus dieser Brache machen wir etwas anderes als eine Strandbar?

Christian Schöningh Die BIMA, die Bundesanstalt für Immobilien, hatte hier eines Tages ein Schild angebracht – etwa so groß wie „Rasen nicht betreten“ –, und darauf stand: „Grundstück zu verkaufen“. Ganz banal. Ich hatte gerade ein Jahr Pause hinter mir, es gab Anlass, wieder etwas zu tun, und so haben wir uns dahintergeklemmt. Aus unseren diversen Baugruppen-Projekten hatten wir genug gelernt, um bestimmte Themen im nächsten Projekt etwas prononcierter anzugehen. Ansonsten war es eindeutig der Ort, der uns gereizt hat.

Als Ort des Wohnens?

Christian Schöningh Ja, aber auch als Ort der Stadtentwicklung. Das Projekt entstand 2007 vor dem Hintergrund der Initiative „Mediaspree versenken!“, die sich erfolgreich gegen eine massive Bürohausbebauung des Spreeufers in Kreuzberg-Friedrichshain wandte. Uns stellte sich die Frage: Was denn dann? So haben wir das Projekt Spreefeld von Anfang an auch als einen Debattenbeitrag verstanden. Wir hatten uns außerdem soziale Diversität ins Programm geschrieben und die These aufgestellt, dass wir diese durch ein Angebot verschiedenartiger Wohnkonzepte erreichen und nicht durch „Eingangskontrollen“.

Nach der Fertigstellung betritt man ein Gelände, das nicht völlig zugestellt ist. Wie kam es zu der städtebaulichen Figur aus drei Häusern?

Silvia Carpaneto Die entstand parallel mit der Entwicklung des Programms. Von Anfang an stand fest, das Erdgeschoss von Wohnnutzung frei zu halten und es der Öffentlichkeit zugänglich zu machen. Daraus entwickelte sich die Idee der Gemeinschaftsterrassen als halbprivate Sphäre. Die Häuser sollten zudem oberhalb des Erdgeschosses eine Verbindung haben, sodass man sich von einem zum anderen bewegen kann, wie in einem Kletterspiel. Und es gab die Vorsätze zur Energieeinsparung durch eine kompakte Bauweise. Außerdem sollten möglichst viele Bewohner etwas vom Fluss haben. Damit war schon einiges ausgeschlossen, etwa eine Blockbebauung mit Wasserfront.

Christian Schöningh Damit die Gemeinschaftsterrassen ebenfalls Freiraumqualitäten erhielten, mussten die Häuser frei stehen. Unsere Interpretation der Forderung „Spreeufer für alle“ war: Wir halten zwar mit unserem Bau nicht, wie gefordert, 50 Meter Abstand vom Wasser, aber wir halten das Grundstück 50 Meter vom Wasser öffentlich – oder besser: offen. Würden die Bewohner diese Freiflächen intensiv bevölkern, wären sie nicht mehr offen, daher die großzügigen Dachterrassen und Balkone, sozusagen als Kompensation.

Silvia Carpaneto Hinzu kommt: Das Ufer ist im Norden und die Sonne im Süden. Es ist also nicht ganz eindeutig, was die Sahneseite ist oder wie herum man sich am besten dreht. Aus dieser Situation heraus haben wir das städtebauliche Konzept entwickelt.

Auf dem Papier hätte man 11.800 m2 Nutzfläche bauen können, Sie haben 7800 m2 realisiert. War das nur möglich, weil das Areal damals relativ günstig zu haben war? Einen so großen Teil unbebaut zu lassen, ist doch Verschwendung!

Christian Schöningh Das Grundstück hat eine Fläche von 7500 m2, davon waren 3000 m2 dezidiert der öffentlichen Widmung vorbehalten. Bebaubar waren also nur 4500 m2. Nun hätte man anfangen können, mit den Behörden über eine höhere Dichte zu verhandeln. Das wäre Investorenlogik, die beherrschen wir zwar auch, aber es ging uns nicht um Flächenmaximierung. Auf dem Grundstücksteil, den man als Baufeld bezeichnen könnte, haben wir eine GFZ von 2,5. Das ist eine gute innerstädtische Dichte.

Silvia Carpaneto Anfangs hatten wir dichtere Konzepte erwogen, eher flächendeckend, dafür nicht so hoch. Der ersten Bauherrengruppe hat das Unbehagen bereitet, deshalb hat sich dann diese Struktur von Einzelhäusern entwickelt. Die gebaute Lösung ist eindeutig qualitätvoller für die Bewohner, aber auch für die Umgebung.

Angelika Drescher Diese Durchlässigkeit war uns immer wichtig. Dass es sich städtebaulich zwar als Gesamtprojekt wahrnehmen lässt, aber nicht abgeschottet ist gegenüber der Stadt.

Würde sich diese relativ geringe Dichte heute auch noch rechnen?

Christian Schöningh Wir haben das Projekt zwar vor sieben Jahren begonnen, aber erst vor gut drei Jahren das Grundstück gekauft. Inzwischen werden in Berlin irrwitzige Baulandpreise aufgerufen. Es wäre heute definitiv eine andere Rechnung, die wir aufmachen müssten. Man würde wahrscheinlich über ein bisschen mehr Nutzfläche nachdenken „wollen“.

Die drei Baukörper wurden von drei Architekturbüros geplant. Zu welchem Zeitpunkt kam

der Gedanke auf, das Bauvolumen aufzuteilen?

Angelika Drescher Wir waren früh der Überzeugung, dass kein plausibles Variantenspiel entstehen kann, wenn die individuellen Ausformungen nur von einem Büro stammen. Reizvoller ist es, wenn an verschiedenen Stellen eine eigenständige Form zu finden ist, die tatsächlich die Handschrift von verschiedenen Büros oder Architekten trägt. Ein großes Zusammenhängendes, aber dennoch nicht aus einem Guss.

Michael von Matuschka Würdet ihr als Initiatoren sagen, dass es funktioniert hat? Von außen könnte man ja denken: alles aus einer Hand.

Angelika Drescher Auf den ersten Blick vielleicht, auf den zweiten nicht.

Christian Schöningh Indem wir die drei Büros mit der Bauaufgabe betraut haben, flossen unterschiedliche Erfahrungen in den Arbeitsprozess ein. Dies hier war mal wirklich ein diskursives Verfahren! Es kamen Lösungen zustande, die sich einer allein so nicht ausgedacht hätte. Sicher gab es manchmal auch Hakeleien, aber ich finde es unter dem Strich gelungen.

Wie haben Sie die Arbeit aufgeteilt?

Silvia Carpaneto Teil der Aufgabe war es, einen Modus zu finden, wie man zu einem gemeinsamen Entwurf kommt. Wir sind zur Leistungsphase Entwurf eingestiegen und haben Entwurf und Ausführungsplanung als Gemeinschaftsproduktion gemacht. Unsere Aufgabenverteilung war nicht näher definiert, wir hätten genauso gut sagen können, jedes Büro übernimmt ein Haus. Wir haben uns bewusst für eine andere Arbeitsweise entschieden.

Florian Köhl Es gibt in Berlin viele kleine Büros mit individuellen und konzeptionell starken Ansätzen, die sich nicht unbedingt vergrößern wollen. Deswegen finde ich das Verfahren, mit solchen kleinen Einheiten in Kooperationen zu arbeiten, ein erfolgreiches Modell – sofern man die Regeln der Zusammenarbeit klar definiert. Wir wussten, dass wir knapp kalkulieren mussten und dass der Anspruch im Regelwerk extrem hoch ist.

Michael von Matuschka Zu diskutieren war: Was sind die Bestandteile, die Elemente der Architektur? Wie schafft man Möglichkeiten, um auf unterschiedliche Wohnungsgrößen und Nutzungen zu reagieren. Was bedeutet das für die Gebäudestruktur, den Rohbau, die Fassade? Wie weit muss das Raster sein? Und welche Einbaustandards werden definiert, welche sind variabel? Solche Fragen kann man schon gut gemeinsam überlegen und mit Erfahrungen hinterlegen, die sich aus drei Büros speisen. Insofern sind diese Entscheidungen auch relativ schnell und einmütig gefallen.

Und wenn es mal schwierig wurde?

Michael von Matuschka Dann gab ja die sogenannten Wildcards, mit denen man immer noch ein Veto einlegen konnte für eine Sache, die einem besonders wichtig war. Das musste sich natürlich im Rahmen des Kostenbudgets abspielen, aber dadurch gibt es kleine, feine Unterschiede hier und da. Vor allem in den Erdgeschossen, dort war eigentlich von vornherein klar, dass jedes Büro so seine Eigenarten herausbilden kann.

Silvia Carpaneto Daran merkt der Betrachter im Stadtraum am ehesten, dass es verschiedene Häuser sind. Das Erscheinungsbild der Erdgeschosse ist geprägt von der individuellen Handschrift des jeweiligen Büros, in den Geschossen darüber ist es eher standardisiert.

Angelika Drescher Wir haben durch das Regelwerk die Architekten, aber auch die Nutzer auf bestimmte Dinge verpflichtet. Beide mussten diese Regeln gemeinsam umsetzen. Dabei stellte sich heraus, dass die Interpretation nicht immer ganz trennscharf war, zum Beispiel ging man in einem Haus bei der Positionierung der Balkone rigider um als im anderen – ein gemeinsamer Lerneffekt, die Wahrnehmung der Nutzer hat sich geweitet.

Michael von Matuschka Ganz anders als bei einer Baugruppe, in der jeder Bauherr seine Eigentumswohnung individualisiert.

Ist das Verhältnis zwischen Architekt und Baugruppenbauherr anders als zwischen Architekt und Genossenschafter?

Florian Köhl Wir hatten einen Bauherrn, und das war die Genossenschaft. Da konnte kein Einzelner etwas bestimmen oder verhindern, sondern er musste sich in diesem System so bewegen, dass er mitbestimmen konnte. Dadurch konnten wir Architekten uns konzentriert um die Planung kümmern. Natürlich hat am Ende jeder Genossenschafter „seine“ Wohnung bekommen, aber es gab nicht den Wunsch nach totaler Abgrenzung.

Angelika Drescher Die Anspruchshaltung unserer Mitglieder ist in jedem Fall eine andere als die eines späteren Wohnungseigentümers.

Christian Schöningh Ursprünglich sollte ja eine GmbH das Grundstück kaufen und es einer bereits gegründeten Genossenschaft im Erbbaurecht überlassen. Das hatte sich aus Praktikabilitätsgründen zerschlagen. Weil eine GmbH aber eine ziemlich ungeeignete Rechtsform für ein Selbstnutzerprojekt ist, durften am Anfang nur Leute mitmachen, die es aushalten, dass die Rechts- und Eigentumsform noch diskutiert und entschieden werden muss. Dies geschah parallel zur weiteren Projektentwicklung, und wir entschieden uns für eine Genossenschaft – in einer überschaubaren Gruppe von 14 Gesellschaftern. Und ab dem Moment, wo wir aus dem Notariat herauskamen, haben die Leute schlagartig einen Perspektivwechsel vollzogen. Das war erstaunlich. Ich habe hier gelernt, dass die Rechtsform bzw. die Eigentumsform einwirkt auf die Leute und damit indirekt auch auf das Ergebnis. Ich möchte nie wieder eine „normale“ Baugruppe machen.

Weil dort die Leute individualistischer sind?

Christian Schöningh Auch manchen der späteren Genossenschafter war anfangs nur ihre Wohnung wichtig: Wo werde ich schlafen, wo steht mein Sofa usw. In dem Augenblick, wo wir umgepolt hatten, haben die auf einmal den Blick gehabt für bestimmte Aspekte. Diese waren alle in dem Projekt schon angelegt, in unserer Programmierung, aber die Leute haben das vorher gar nicht wahrgenommen. Es war wirklich befreiend für alle Beteiligten.

Silvia Carpaneto Erstaunlich war, dass die Leute, erst nachdem sie schon eingezogen waren, sagten: „Aha, dies ist auch ein Gemeinschaftsraum? Toll!“ So richtig begriffen haben sie es erst, als alles fertiggestellt war. Als das Raumerlebnis da war, realisierten sie: „Das ist alles unser“.

Ohne die Genossenschaft hätten Sie wohl auch nicht 25 Prozent Gewerbe- und Gemeinschaftsfläche realisieren können.

Florian Köhl Das war auch ein Grund, warum ich es hier interessant fand: Das Programm stand im Mittelpunkt. Dass man eine Struktur anlegt, sie städtisch, eben durch Nutzungsmischung, an die gemischte Stadt sehr nah rankommen lässt. Den Optionsraum, in dem wir uns hier befinden, durften wir gar nicht fertig bauen! Dass man einen Auftrag hat, Architektur so weit zu planen, dass sie weitergebaut werden kann, ist hochinteressant. Da hat sich das Genossenschaftsmodell als ganz stark erwiesen, weil man da nicht durch Einzelinteressen gestört wird.

Angelika Drescher Als Genossenschaft kümmern wir uns im Grunde um gesellschaftliche Belange, wenn auch zunächst nur bezogen auf den Bedarf unserer Mitglieder. Das ist eine Ebene, die in einer normalen Baugruppe nicht vorkommt, weil man sich dazu noch mal „extra“ gruppieren müsste.

Die Genossenschaft Spreefeld ist vor einem anderen Hintergrund entstanden als etablierte Wohnungsbaugenossenschaften. Wie stehen Sie zu denen, machen Sie irgendetwas anders als die?

Christian Schöningh Ja, gezwungenermaßen. Neue Genossenschaften müssen aktiv, agil, finanzkräftig und risikobereit sein. Die alten Genossenschaften, die alle abgeschriebene, entschuldete, oft riesige Bestände haben, die zwar in den Büchern ganz arm sind, aber in Wahrheit reich, einige sind wohl auch fett und faul und seit zwanzig Jahren nicht mehr aktiv. Die können sich das leisten. Auch bei den landeseigenen Wohnungsbaugesellschaften läuft es oft nicht anders. Die wirkten vor zwei, drei Jahren ganz überrascht, als Politiker ihnen erklärten, dass „Wohnungsbaugesellschaft“ ja bedeuten könnte, dass man Wohnungen baut. Wir unterscheiden uns von den alten Genossenschaften auch dadurch, dass wir de facto - und wir würden nie was anderes behaupten - eine Baugruppe sind, die aber eine andere Rechtsform hat. Die alten Genossenschaften haben übrigens genauso angefangen.

Michael von Matuschka „Normale“ Genossenschaften zielen eher in Richtung einer „normalen“ Mieterschaft. Beim Spreefeld gab es von Beginn an die große Bandbreite von Nutzern mit unterschiedlichen Konstellationen und Budgets.

Gab es dazu eine Querfinanzierung?

Christian Schöningh Nein, aber Leute ohne echtes eigenes Kapital konnten einsteigen. Die Förderkredite der KfW können auch zum Erwerb von Genossenschaftsanteilen eingesetzt werden. Die Genossenschaft stellt in dem Fall Grund und Boden als Sicherheit für die individuelle Verschuldung des Genossenschafters. Diese KfW-Finanzierung zum Erwerb von Genossenschaftsanteilen ist günstiger als die üblichen Baukredite. Dazu kommt, dass auch für ein KfW-40-Haus niedrigere Zinsen gewährt werden. Im Schnitt finanzieren wir mit 2,2 Prozent. Man konnte also quasi ohne Eigenkapital zu einer Quadratmetermiete von 7,00 Euro netto kalt gelangen.

Sie waren u.a. in der Schweiz und haben von dort eine Typologie mitgebracht, die bei uns noch nicht so verbreitet ist, die Clusterwohnung.

Angelika Drescher Eigentlich nichts Besonderes, jedes Studentenwohnheim ist so aufgebaut.

Michael von Matuschka Auch in ehemals besetzten Häusern gibt es Riesenwohnungen mit etlichen Parteien.

Christian Schöningh Aus meiner eigenen Wohnerfahrung weiß ich: Nachbarn trifft man meist im Treppenhaus, sagt dann aber nicht viel, über ein Hallo und Auf Wiedersehen geht es kaum hinaus, beide Seiten sind ja schon auf dem Weg. Wäre dies kein Treppenhaus, sondern ein Raum mit hoher Aufenthaltsqualität, ergäbe sich die Begegnung auch ohne dass beide auf dem Weg sind. Übertragen auf eine Clusterwohnung: Wenn du deine Wohnungstür aufmachst, stehst du nicht im Treppenhaus, sondern in einer Gemeinschaftsfläche.

Was ist die Herausforderung einer Clusterwohnung? Gibt es gesetzliche Rahmenbedingungen, die dazu überhaupt nicht passen?

Silvia Carpaneto Viel hat mit der Gesamtgröße des Clusters zu tun, wobei immer die Frage ist: Bis wohin reicht die abgeschlossene Wohneinheit. In unserem Fall war die Gesamtgröße beschränkt auf 400 Quadratmeter, in Entsprechung zum Brandschutzkonzept.

Michael von Matuschka Kompliziert wird es allerdings dann, wenn ein Cluster über drei Etagen geht.

Was müsste sich im Baurecht ändern, damit diese Wohnform optimiert werden kann?

Silvia Carpaneto Ob sich da etwas ändern muss, weiß ich nicht. Ich könnte mir vorstellen, dass es hauptsächlich an der Interpretation liegt. Auch andere Typologien entsprechen nicht ad hoc den Anforderungen, sondern da werden Lösungen gefunden. Es kommt eher darauf an, dass die Planer und Behörden ihren Blick dafür öffnen.

Florian Köhl Viele Investoren, vor allem aber auch Wohnungsbaugesellschaften, haben kein Interesse an neuen Wohnungstypen. Bei solchen Hausstrukturen geht es ja zunächst mal um die Erschließung, und wenn ich einen bestimmten Gebäudetyp habe, dann ist es gar nicht mehr so einfach, darin noch eine Gemeinschaftswohnung zu bauen.

Silvia Carpaneto Ich denke, das Grundproblem liegt auch nicht beim Brandschutz, sondern bei der Verantwortlichkeit. Solange einer allein für eine Wohnung Miete zahlt, ist es einfach. Wenn es aber einen Gemeinschaftsteil gibt, der von fünf oder zehn Parteien aufgebracht wird, muss man sich näher mit Strukturen befassen.

Michael von Matuschka Genau so, wie wir Wohnungstypen entwickelt haben, hätte man im Spreefeld vielleicht auch zwei, drei Clusterwohnungstypen mit verschiedenen Ausrichtungen und vielleicht auch für verschiedene Geldbeutel entwickeln können, und würde dann mit klareren Voraussetzungen an den Markt gehen.

Angelika Drescher Es ist nicht einfach, die Gruppenkonstituierung und den architektonischen Entwurfsprozess unter einen Hut zu bekommen. Bei uns hatten die Wohngemeinschaften ein Jahr Zeit, um zusammenzuwachsen. Die Architekten mussten sich auf diverse Änderungen ein-lassen, viele Entscheidungen, bis hin zum Grundriss, fielen erst, als grundlegende bauliche Rahmenbedingungen bereits gesetzt waren. In einer Genossenschaft in München werden derzeit die grundrisstechnisch „optimalen“ Clusterwohnungen geplant und die Bewohner dafür hinterher gesucht. Dort hat jedes einzelne WG-Mitglied einen eigenen Mietvertrag mit der Genossenschaft, und die Gruppe hat weniger Gelegenheit, sich selbst zu (er)finden, da fehlt eventuell eine wichtige Phase, die das spätere Zusammenleben prägt.

Silvia Carpaneto

gründete 1994 carpaneto.schöningh architekten, zusammen mit Christian Schöningh realisierte sie seitdem zahlreiche Baugruppen-Projekte in Berlin; federführende Architektin bei Spreefeld Berlin

Angelika Drescher, Christian Schöningh

Freischaffende Architektin seit 2002, freischaffender Architekt seit 1991. Seit 2009 Geschäftsführung des Berliner Büros Die Zusammenarbeiter. Beide bilden den Vorstand der Spreefeld eG

Florian Köhl

gründete 2002 FAT_Koehl Architekten in Berlin, lehrte an der TU Berlin und an der Bartlett School of Architecture London Entwurf und Städtebau. Vorstand des Netzwerks Berliner Baugruppenarchitekten (NBBA)

Michael von Matuschka

gründete BAR Architekten 1992 zusammen mit Antje Buchholz, Jack Burnett-Stuart und Jürgen Patzak-Poor. Experimentelle Bauweisen im Stadtkontext und die Erforschung von Selbstbaumethoden kennzeichnen ihre Projekte

Fakten

Architekten

carpaneto.schöningh, Berlin; Die Zusammenarbeiter, Berlin; FAT Koehl Architekten, Berlin; BAR Architekten, Berlin.

Mitarbeiter: Matthew Beattie, Rebecca Lehmann, Albert Seymour, Javier Cuenca, Branimir Brozig, Lidia DaCruz, Ticia Sarries, Cristina Basoli, Claire Delaby, Florian Gilles, Efe Üner, Judith Frankenberg, Filipe Serro

Adresse

Wilhelmine-Gemberg-Weg 14, 10179 Berlin

aus

Bauwelt 39.2014

Artikel als pdf

x

Bauwelt Newsletter

Immer freitags erscheint der Bauwelt-Newsletter mit dem Wichtigsten der Woche: Lesen Sie, worum es in der neuen Ausgabe geht. Außerdem:

- » aktuelle Stellenangebote

- » exklusive Online-Beiträge, Interviews und Bildstrecken

- » Wettbewerbsauslobungen

- » Termine

- » Der Newsletter ist selbstverständlich kostenlos und jederzeit wieder kündbar.

Beispiele, Hinweise: Datenschutz, Analyse, Widerruf

0 Kommentare