Hochleistungskunst am Hbf

Kunstausstellung im Humboldhafen

Text: Brinkmann, Ulrich, Berlin

Hochleistungskunst am Hbf

Kunstausstellung im Humboldhafen

Text: Brinkmann, Ulrich, Berlin

Die Kritik an der Situation rings um den Berliner Hauptbahnhof ist vielstimmig, und auch Vorschläge zur Verbesserung der Lage liegen vor. In diesem Sommer will der Regierende Bürgermeister Klaus Wowereit mit einer Kunstausstellung im Humboldthafen vorübergehend das Niveau heben – doch die Künstler zieren sich.

„Die Etablierung einer Populärkultur hat hier stattgefunden, die dem aktuellen Berliner Kunstgeschehen noch nicht einmal diametral gegenüber steht, sondern gar nichts damit zu tun hat“, heißt es in den Erläuterungen von raumlabor zur Gestaltung des Berliner Sommerevents 2011. Schon im Juni wollen die Kulturprojekte Berlin GmbH und die von ihr berufenen Kuratoren – das junge Team aus Angelique Campens, Magdalena Magiera, Jakob Schillinger, Scott Weaver und Fredi Fischli, beraten von den Schwergewichten Klaus Biesenbach, Christine Macel und Hans Ulrich Obrist – die internationale Aufmerksamkeit auf junge Kunst in Berlin lenken. Die kunstmarktgerecht zwischen Biennale Venedig und Art Basel platzierte Eröffnung soll auch jene Kunsthalle wieder ins Gespräch bringen, die der Regierende Bürgermeister schon 2006 versprochen hatte, aus der aber bislang nichts geworden ist – erst Ende 2009 hatte das Parlament die Finanzierung versagt. Dafür mag es verschiedene Gründe geben; dass einiges vom anfänglich weit verbreiteten Zuspruch inzwischen in Skepsis umgeschlagen ist, hängt aber nicht zuletzt mit dem verdächtigen Pochen Wowereits auf den Standort Humboldthafen zusammen. Warum denn unbedingt ein Neubau hier, weitab aller von der Szene genutzten Räume, wo es doch Alternativen gibt? Als Impuls für die schleppende Stadtentwicklung im Spreebogen samt der bedrückenden Dürftigkeit der nach der Eröffnung des Hauptbahnhofs dort begangenen oder angekündigten Projekte wäre die Kunsthalle noch zu begrüßen, als Vehikel aber, um die Grundstückswerte der Anrainer zu vermehren, erscheint sie nicht akzeptabel. Hinzu kommt: Seit Christos Reichstagsverhüllung 1995 ist nichts geschehen, was den Spreebogen für die Wahrnehmung eines kunstaffinen Publikums hätte qualifizieren können. Stattdessen das übliche Berlin-Mobiliar: Skulpturen aus Sand, Zirkuszelte, „Strandbars“ und Fußballfanmeilen. Andererseits spricht nichts dagegen, dass die Kunst diesen Ort in Besitz nimmt und dabei auch ein anderes Publikum erreicht als jenes, das die Schleichwege des Betriebs nicht scheut.

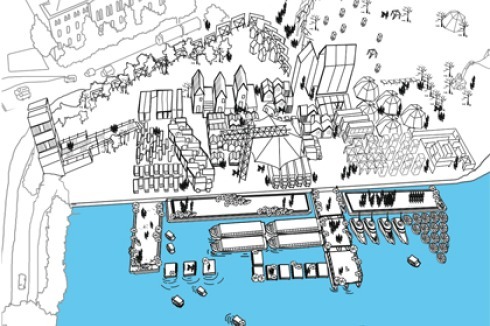

Der Entwurfsansatz von raumlabor wirkt vor diesem Hintergrund wie eine Verstärkung des Prinzips Remmidemmi statt Raffinesse und vielleicht gerade deshalb schlüssig. Jahrmarkt statt White Cube, Nachgeben und Aushandeln statt Setzungen vornehmen – von „Architektur“ im engeren Sinne keine Spur, stattdessen die Idee einer offenen, situativen „Besiedelung“ der Brache am Wasser. Ein Prozess, welcher mit im Alltag Vorhandenem auskommt: mit Containern und Zelten, mit Umzugslastwagen und Doppelstockbussen, mit Gartenhäuschen aus dem Bau- und Buden vom Weihnachtsmarkt – je nachdem, was die Berliner Unternehmen beizusteuern bereit sind. Denn die 300.000 Euro, die für die „Architektur“ der Ausstellung eigentlich zur Verfügung stehen, wollen die Architekten den – noch zu bestimmenden – 50 bis 80 an der Ausstellung beteiligten Künstlern für die Umsetzung ihrer Beiträge zukommen lassen. Eine Strategie, die jedes „Leistungsschau“-Wunschdenken unterläuft, gegen das zuletzt so heftig getrommelt worden ist, und damit unter den Protestierenden Sympathie finden dürfte.

Begriffsmissgriff, laut tönend und schwer nachhallend

Wie rissig in Berlin die Harmonie zwischen Politik, Ökonomie und Kulturszene ist, zeigt die Wirkung eines falschen Wortes. Ende Oktober 2010 hatte die Senatskanzlei für Kulturelle Angelegenheiten die geplante Kunstausstellung als „Leistungsschau“ angepriesen. Umgehend gab es Protest: Mit dieser Wortwahl wird, so heißt es in dem Ende Januar publizierten offenen Brief einer Initiative der sich vereinnahmt fühlenden Künstler, „die neoliberale Rhetorik von Effizienz und Leistungsfähigkeit auch auf die Kunst angewendet und suggeriert eine Objektivier- und Messbarkeit der Qualität künstlerischer Produktion“. Und weiter: „Die internationale Anziehungskraft der zeitgenössischen Kunst trägt maßgeblich zur Attraktivität Berlins bei. Doch vom damit verbundenen Profit und Imagegewinn für die Stadt fließt wenig zu den Akteuren zurück, im Gegenteil: die realen Arbeits- und Lebensbedingungen Berliner KulturproduzentInnen verschlechtern sich zusehends durch steigende Mieten und den Verlust selbstorganisierter Freiräume. Die ,Leistungsschau‘ instrumentalisiert künstlerische Arbeit zu Zwecken des Stadtmarketings und der Ökonomisierung der Kultur.“ Mit anderen Worten: Der Regierende Bürgermeister will sich kurz vor der Wahl im September mit der Strahlkraft einer Szene schmücken, deren Fortbestand zu fördern er all die Jahre versäumt hat. Bis Ende Februar haben bereits über 2200 Künstler den Protest unterzeichnet (www.salonpopulaire.de).

Die Bedingungen, unter denen in den 1990er Jahre Kunst in Berlin entstanden ist und die vielfach den Charme der hiesigen Szene mitbegründen, mögen zu großen Teilen verweht sein. Dem vorliegenden Entwurf aber könnte es gelingen, mit dem „Kunstjahrmarkt“ noch einmal eine bestimmende Kraft jener jungen Vergangenheit zu beschwören: die Fähigkeit, sich Räume anzueignen. Architekt Matthias Rick hofft, dass die Künstler in der „Walking City“ Selbstbewusstsein aufbauen, „mit dem sie gestärkt in ihre jeweilige Szene zurückkehren“. Sollte dies gelingen, besäße die Schau doch noch einen gewissen Nachhaltigkeitseffekt für die Berliner Kunst – der sich von der Senatsverwaltung für Kulturelle Angelegenheiten allerdings schwerlich nachmessen und bilanzieren lassen dürfte. Aber wie geht es danach mit dem Spreebogen weiter?

Baustadtrat und Bundesstiftung

Mitte Februar hatten Eva Högl, Bundestagsabgeordnete des Bezirks Mitte, und Ephraim Gothe, Baustadtrat des Bezirks, ins alte Rathaus Wedding eingeladen, um einen Sechs-Punkte-Plan für die Hauptstadtentwicklung im Allgemeinen und den Spreebogen im Besonderen vorzustellen. Gothe geht es darum, die Klage über den Zustand des Bahnhofsumfelds in die Betrachtung eines größeren städtebaulichen Zusammenhangs zu überführen, der da heißt: Regierungsviertel. Vom Humboldthafen im Norden bis zum Leipziger Platz im Süden kann der Baustadtrat an zahlreichen Orten Handlungsbedarf ausmachen. In einer Sprechblasenkarte hat dies das Bezirksamt poppig dargestellt. Von einem in Gothes Augen übertrieben dimensionierten Brachenkonservieren für zukünftige Bundesbauten über eine mangelnde Nutzungsmischung in vielen schon realisierten Projekten bis hin zur Notwendigkeit eines neuen wohnungspolitischen Engagements müsse sich der Bund stärker engagieren. Vor allem brauche es einen politischen Ansprechpartner auf Bundesebene für die Weiterentwicklung der Hauptstadt und die Steigerung ihrer urbanen Qualität – eine Frage wie die, ob öffentliche Bereiche in den Erdgeschossen neuer Ministeriumsbauten angeordnet werden können, welche einen Beitrag zur Belebung des öffentlichen Raums leisten, könne nicht vom Sachbearbeiter eines Bauverwaltungsreferats im fernen Bonn entschieden werden. Eine Kunsthalle im Humboldthafen – im Rathaus Wedding kann sich Wowereit der Unterstützung seiner Pläne jedenfalls sicher sein.

Zu guter Letzt hat auch die Bundesstiftung Baukultur ihre Überlegungen zur Zukunft des Spreebogens dargelegt. Im „Memorandum zur Rettung der städtebaulichen Qualität des zukünftigen Berliner Bahnhofsquartiers“ heißt es unter Punkt 4: „Auf Grundlage der vorliegenden städtebaulichen Rahmenpläne ist für die Quartiere ... ein städtebauliches Regelwerk zu erarbeiten, das über die funktionalen Festsetzungen der Bebauungspläne hinaus den gestalterischen Rahmen der Gebäude als auch die des öffentlichen Raums mit dem Ziel regelt, einen für den Ort angemessenen gestalterischen Kanon (Einheitlichkeit in der Vielfalt) festzulegen und gestalterische Prämissen für die Wettbewerbe vorzugeben.“ Bleibt zu hoffen, dass die am Ende dort realisierte Architektur mehr Gestaltungswillen durchscheinen lässt als die verklausulierte Formulierung aus Potsdam.

0 Kommentare