„Wir müssen Flüchtlingen mehr zutrauen“

Wie Flüchtlinge untergebracht werden, das war bis 2015 kein Thema für Architekten, es sei denn, sie arbeiten für eine internationale Hilfsorganisation. Manuel Herz erforscht seit zehn Jahren die Strukturen von Flüchtlingslagern. Welche Erkenntnisse lassen sich auf Europa übertragen?

Text: Kleilein, Doris, Berlin; Meyer, Friederike, Berlin

„Wir müssen Flüchtlingen mehr zutrauen“

Wie Flüchtlinge untergebracht werden, das war bis 2015 kein Thema für Architekten, es sei denn, sie arbeiten für eine internationale Hilfsorganisation. Manuel Herz erforscht seit zehn Jahren die Strukturen von Flüchtlingslagern. Welche Erkenntnisse lassen sich auf Europa übertragen?

Text: Kleilein, Doris, Berlin; Meyer, Friederike, Berlin

Herr Herz, Sie haben viele Flüchtlingslager in unterschiedlichen Regionen besucht. Gibt es das, ein „gutes“ Lager?

Der Begriff „gut“ ist sehr problematisch in diesem Zusammenhang, weil wir über Bevölkerungen reden, die auf der Flucht sind, die eine Tragödie erlebt haben. Was wäre denn erstrebenswert? Ein Lager, in dem sich Flüchtlinge so wohl wie möglich fühlen, ein Lager, in dem sie sich auf lange Sicht gut entwickeln können? Oder ist das beste Lager eines, das eine schnellstmögliche Rückkehr in die Heimat möglich macht? Oft führt auch gerade der „Erfolg“ der Lager – kein Flüchtling leidet Hunger, die medizinische Versorgung ist verhältnismäßig gut, alle Kinder gehen zur Schule – dazu, dass kaum noch politischer Druck auf die Herkunftsländer ausgeübt wird, dort die Fluchtursachen zu bekämpfen.

Der Begriff „gut“ ist sehr problematisch in diesem Zusammenhang, weil wir über Bevölkerungen reden, die auf der Flucht sind, die eine Tragödie erlebt haben. Was wäre denn erstrebenswert? Ein Lager, in dem sich Flüchtlinge so wohl wie möglich fühlen, ein Lager, in dem sie sich auf lange Sicht gut entwickeln können? Oder ist das beste Lager eines, das eine schnellstmögliche Rückkehr in die Heimat möglich macht? Oft führt auch gerade der „Erfolg“ der Lager – kein Flüchtling leidet Hunger, die medizinische Versorgung ist verhältnismäßig gut, alle Kinder gehen zur Schule – dazu, dass kaum noch politischer Druck auf die Herkunftsländer ausgeübt wird, dort die Fluchtursachen zu bekämpfen.

Nichtsdestotrotz muss es doch Strukturen geben, die besser funktionieren als andere.

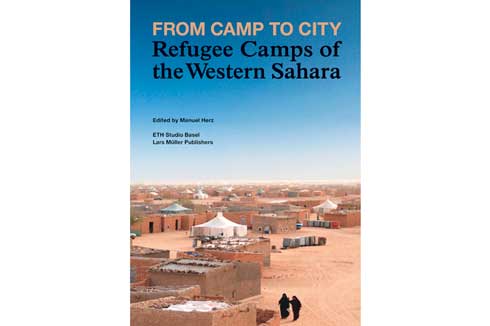

Es gibt Flüchtlingslager, die exemplarisch sein könnten, nicht nur für die Planung, sondern auch dafür, wie man das Wesen des Flüchtlings anders verstehen kann. Ein Beispiel sind die Lager der Sahraoui, der ursprünglichen Bevölkerung der West-Sahara, die seit vierzig Jahren im Grenzgebiet von Algerien leben. Die Sahraoui haben es geschafft, unabhängig von internationalen Hilfsorganisationen, einen Staat im Exil zu errichten. Sie nutzen die Zeit, die sie im Flüchtlingslager verbringen müssen, um ihre eigenen Institutionen aufzubauen – in der Hoffnung, dass sie diese Erfahrungen anwenden können, falls sie irgendwann einmal doch zurück in ihr derzeit von Marokko besetztes Land kommen können. Außerdem experimentieren sie mit sozialen Veränderungen.

Das Flüchtlingslager als ein Ort des Experiments?

Die Familienstrukturen der Sahraoui haben sich in den vierzig Jahren im Lager von einer auf Clans basierten Struktur zu einer westlich geprägten Familienstruktur entwickelt, Vater-Mutter-Kind. Die Frauen spielen eine sehr viel wichtigere Rolle als im Herkunftsland. Und es wurden ökonomische Experimente gemacht. Die Lager waren so angelegt, dass sich ein auf Tauschhandel basierendes Wirtschaftsleben entwickelt hat: Ich bekomme deine Tomaten und dafür gebe ich dir Spanischunterricht. Mit den Jahren kam dann doch Geld ins Lager und es bildeten sich Anfänge einer Marktwirtschaft, aber sie hat trotzdem noch immer die Dimension des Gütertauschs. In der Zeit des Lagerlebens können Dinge ausgetestet werden, die man sich vielleicht nie trauen würde, wäre man im Heimatland geblieben. Das stellt die Idee, die wir von Flüchtlingslagern haben, auf den Kopf: Das Lager nicht mehr als Ort des Einschränkens, der Fremdbestimmung, quasi als Gefängnis, sondern als ein Ort, der Möglichkeiten eröffnet, der Emanzipationsprozesse auslöst.

Welche baulichen Strukturen ermöglichen eine Selbstorganisation?

Der gebaute physische Raum ist zweitrangig. Wer die Entscheidungen trifft, das ist wichtig. Wer ist verantwortlich, wer leitet das? Wir sollten den Flüchtlingen viel mehr zutrauen. In den Lagern der West-Sahara treffen die Flüchtlinge fast alle Entscheidungen, sie können sogar entscheiden, ob sie eine Hilfsorganisation ins Lager lassen, ob sie Hilfsleistungen überhaupt annehmen. Das unterscheidet diese Lager von fast allen anderen Lagern der Welt. Die Algerier haben den Sahraoui einfach ein Fleckchen Erde zur Verfügung gestellt, auf dem sie ihre politische Souveränität ausüben können. In Europa wird den Flüchtlingen und Asylbewerbern überhaupt kein Entscheidungsraum zugebilligt.

Seit einigen Monaten werden auch in Deutschland immer mehr und immer größere Notunterkünfte errichtet. Was können wir aus den Erfahrungen anderer Länder lernen?

In Europa haben wir andere klimatische und politische Bedingungen. Wir wollen und können keine Zeltstädte errichten. Deutschland ist viel dichter bebaut. Und anders als in Algerien, wo die Lager von einer homogenen Gruppe bewohnt werden, sind die Flüchtlingsgruppen heterogen, es gibt Flüchtlinge aus Syrien, Afghanistan, vom Balkan und aus Nordafrika. Ein Flüchtlingsstaat im deutschen Exil wäre eine phantastische Idee, aber eine 1:1-Umsetzung würde schnell zum Klamauk werden. Man kann nicht einfach Modelle und Vorgehensweisen kopieren. Aber den Flüchtlingen mehr Eigenverantwortung zugestehen und zumuten, das ist essenziell.

Haben Sie konkrete Vorschläge?

Jede größere Stadt hat ein Quartier, das gerade im Umbruch ist, ein Industrieviertel, welches sich in absehbarer Zeit zum Kreativviertel wandeln wird. Warum sind die Flüchtlinge nicht die ersten Bewohner dieser ehemaligen Industriequartiere? Dann waren die Asylbewerber die urbanen Pioniere und werden weniger als Fremde wahrgenommen, sondern als die, die einen städtebaulichen Transformationsprozess eingeleitet haben. Die Bedürfnisse, die Flüchtlinge an ihr Wohn- und Lebensumfeld haben, unterscheiden sich ja nicht von unseren. Die Wohnräume müssen nicht anders aussehen. Anstatt Containerdörfer für die Müllhalde zu produzieren, sollten wir überlegen, wie man mit diesem Bedürfnis an Wohnraum Städtebau betreiben kann.

Wir brauchen also keine Flüchtlingsarchitektur, sondern bezahlbaren Wohnraum.

Ja, wir können die Zuwanderung nutzen, andere Wohnmodelle zu entwickeln, die den sich wandelnden Gesellschaftsstrukturen entsprechen. In Berlin wird das ja bereits gemacht, ich denke an Wohngemeinschaften für Erwachsene, an die Kombination von Altersheim und Studentenwohnungen. Das sind Modelle, die auch auf Flüchtlinge flexibler reagieren können als der typische Wohnungsbau, drei Zimmer, Küche, Diele, Bad. Wir sollten auch nicht unterscheiden zwischen den Bevölkerungsgruppen, seien es anerkannte Flüchtlinge, Asylbewerber, Menschen mit niedrigem oder hohem Einkommen. Wenn München aufwacht und sagt, uns fehlen die Studentenwohnungen, dann ist das ein Prozess, der verschlafen wurde.

Im Oktober 2015 wurde in Deutschland beschlossen, dass Flüchtlingsunterkünfte auch dort entstehen können, wo es das Bauplanungsrecht bislang nicht zulässt: im Außenbereich, im Gewerbegebiet. Ist das eine Erleichterung für Planer – oder eine Preisgabe von Errungenschaften?

Die Diskussion um Flüchtlingsunterkünfte deckt Probleme und Absurditäten unseres Berufszweigs auf, die unter der Oberfläche ohnehin vorhanden sind. Wir merken, dass einige Planungsinstrumente viel zu starr sind, seien es die sich ewig verstärkenden EnEV-Normen oder Flächennutzungspläne. Warum sollte man nicht überlegen, guten, günstigen Wohnungsbau in Gewerbegebieten anzulegen? Nicht, weil wir Leute aussperren wollen, sondern weil wir dort Flächen mit Qualität schaffen können.

Da sprechen wir von langfristigen Prozessen. Viele Stadtverwaltungen sahen sich 2015 dazu gezwungen, auf Notunterkünfte zurückzugreifen.

Es ist das falsche Versprechen dieser Notunterkünfte, dass sie von kurzer Dauer sind und dann wieder abgebaut werden können. Meistens werden sie viel länger benutzt, werden missbraucht als Mittel- und Langzeitunterkünfte. Man gaukelt der Bevölkerung etwas vor, indem man sie Kurzzeitunterkünfte nennt und auch die entsprechende Architektur und Materialität benutzt. Diese Unterkünfte haben eine inakzeptable Wohnqualität, sie lassen all die Dinge vermissen, die Menschen brauchen, Intimität, Räume, in denen man sich entfalten kann. Wir haben das technische Knowhow, um innerhalb eines halben Jahres ordentliche Gebäude zu errichten.

Ein halbes Jahr? Die Berliner Verwaltung hat für den Bau von sechs Containerdörfern ein ganzes Jahr gebraucht – und das, obwohl eine eigens gebildete Taskforce alle Verfahrensschritte mit Hochdruck durchlief.

Wenn man für das Aufstellen von Containern ein Jahr Zeit braucht, dann entblößt das doch Probleme, die an ganz anderer Stelle herrschen. Vielleicht ist es ja auch politisch gewollt, dass es so lange dauert.

In vielen Bundesländern sind nicht die Bauämter, sondern die Sozialministerien für Flüchtlingsunterkünfte zuständig. Muss sich die Architektenschaft stärker politisch engagieren, um Strukturen zu verändern?

Absolut. Als ich im August der Bundesarchitektenkammer und einigen Landesarchitektenkammern Briefe geschrieben hatte, dass ich mein Wissen gerne einbringen würde, erhielt ich meist nur dürftige Antworten: Das machen wir schon, wir kümmern uns darum. Aber wir haben doch eine Verantwortung, Ideen ins Gespräch zu bringen. Was sind Minimalstandards? Wir wissen das. Die Architektenkammern müssten einschreiten wenn Standards unterschritten werden, wie zum Beispiel in Dresden. Warum mahnt die Sächsische Architektenkammer nicht, dass Menschen im Sommer nicht in Zelten untergebracht werden können, insbesondere wenn zahlreiche Wohnungen leerstehen?

Vielleicht liegt es auch daran, dass wir es mit Bauaufgaben zu tun haben, die nicht fürs Portfolio taugen. Nehmen wir nur die von der CSU geforderten Transitzonen, die jetzt als sogenannte Registrierzentren gebaut werden sollen. Würden Sie ein Registrierzentrum entwerfen?

Es ist wichtig, eine gute Antwort auf eine Bauaufgabe zu finden, aber genauso wichtig ist es zu sagen: Nein, das dürfen wir nicht bauen! Manche Bautypologien wie Gefängnisse oder solche Registrierzentren würde ich aus Prinzip nie bauen.

Haben Architekten und Stadtplaner die Flüchtlingslage verschlafen?

Als ich vor zehn Jahren mit der Erforschung der Flüchtlingslager anfing (Stadtbauwelt 172, 48.06, „Wir Flüchtlinge“, a.d.R.), haben mich Architektenfreunde angeschaut und gesagt: „Was beschäftigst du dich damit? Was hat das mit Architektur zu tun?“ Im Moment gibt es etwa 25 studentische Entwurfsprojekte an 25 Unis. Das ist auch gut so. Aber das kommt verdammt spät. Dass wir mehrere Hunderttausend Flüchtlinge aufnehmen, das wissen wir ja nicht seit gestern. Mit der Ankunft der Flüchtlinge in Europa wird die politische Dimension unserer Disziplin sichtbar, eine Dimension, die wir heute gerne verstecken. Wir sehen uns immer als Entwerfer von schönen Räumen. Das Flüchtlingsthema zwingt uns dazu, ehrlich zu sein und zu erkennen, dass wir ein sehr politisches Berufsfeld gewählt haben.

0 Kommentare