Revisited: Expo-Siedlung in Hannover

Zur Expo 2000 sollte eine Siedlung am Kronsberg, einem Hügelrücken neben dem damaligen Ausstellungsgelände, den Wohnungsbau der Zukunft zelebrieren. Der Kronsberg-Standard war geboren.

Text: Crone, Benedikt, Berlin

-

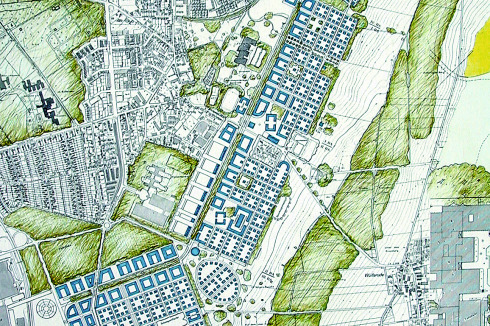

1993 gewannen SWW Architekten (Kay Sawadda, Hendrik Welp und Uwe Welp) den städtebaulichen Ideenwettbewerb der Expo-Siedlung.

Plan: SWW

1993 gewannen SWW Architekten (Kay Sawadda, Hendrik Welp und Uwe Welp) den städtebaulichen Ideenwettbewerb der Expo-Siedlung.

Plan: SWW

-

Platz an der Stadtbahn-Haltestelle mit Ärztehaus, Stadtteilzentrum, Einkaufsmöglichkeiten, Kirche und Pflegeheim.

Platz an der Stadtbahn-Haltestelle mit Ärztehaus, Stadtteilzentrum, Einkaufsmöglichkeiten, Kirche und Pflegeheim.

-

das Stadtteilzentrum mit Vorplatz und Kirche

das Stadtteilzentrum mit Vorplatz und Kirche

-

Blick vom großen Spielplatz (im Bild angeschnitten) im südlichen Teil auf den Kronsberg.

Blick vom großen Spielplatz (im Bild angeschnitten) im südlichen Teil auf den Kronsberg.

-

Impressionen im Mai: Umgrünter Wohnungsbau mit vorgelagerten Sickerungsmulden,

Impressionen im Mai: Umgrünter Wohnungsbau mit vorgelagerten Sickerungsmulden,

-

Halböffentliche Frei- und Zwischenräume

Halböffentliche Frei- und Zwischenräume

-

Abgeschottete Reihenhäuser

Abgeschottete Reihenhäuser

-

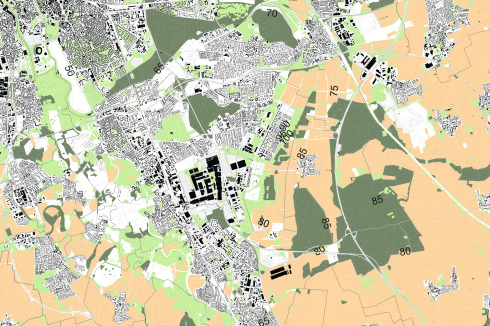

Ein verregneter Wochentag im April – beste Voraussetzungen, um die Lebensqualität eines Viertels in Hannoveraner Randlage einem Härtetest zu unterziehen. Und tatsächlich sind hier, im Stadtteil Kronsberg am südöstlichen Ende der Stadt, nur diejenigen vor der Tür, die es müssen: ein Postbote mit einem Stapel Pakete in den Händen, Schulkinder, die aus der Straßenbahn nach Hause schlendern und Rentner, die ihren Hund Gassi führen. Immerhin zwei Frauen schreiten offenbar allein aus Freude an der Umgebung energisch den dreißig Meter hohen Hügelrücken des Kronsbergs hinauf. Seine sanft, aber spürbar steigende Topografie, die sich in der anschließenden Weite niedersächsischer Wald- und Wiesenlandschaft verliert, prägt den Ort (neben dem Rauschen einer entfernten Autobahn). Der Hügel ist das Highlight, das dem alten Expo-Stadtteil am Kronsberg, geplant in den 1990er Jahren, seinen Namen verlieh und dem angrenzenden Quartier Kronsberg Süd, derzeit im Bau befindlich, ein überzeugendes Vermarktungsargument beschert. 1994 sicherte die Stadt Hannover anlässlich der Expo 2000 vertraglich zu, neben dem Pavillon-Gelände eine Siedlung zu realisieren, die als eigenes Ausstellungsstück eine zukunftsweisende Form des Wohnungsbaus darstellen sollte. Gleichzeitig galt es den Wohnraumbedarf zu bedienen, der im Zuge der Weltausstellung und einem allgemein prognostizierten Wachstum der niedersächsischen Landeshauptstadt bis zum Jahr 2000 erwartet wurde (eine Erwartung, die erst ein Jahrzehnt später in Erfüllung gehen sollte).

Sechzig Prozent des Neubaus entstand auf Flächen der Stadt Hannover. Diese Reserven hatte sich die Stadt bereits in den 1950er Jahren gesichert und in den 1980er Jahren in einen Rahmenplan für Wohnzwecke integriert. Ein erster Abschnitt mit knapp 3000 Wohnungen für damals über 6000 Menschen, die Expo-Siedlung, entstand bis zum Jahr 2000 und sollte das Motto der Expo „Mensch-Natur-Technik“ auch baulich verkörpern. Tatsächlich lesen sich im Rückblick die an die Siedlung gestellten Ansprüche wie ein Nachhaltigkeits-Canon der Gegenwart: Niedrigenergiebauweise, „Solare Nahwärme“, viel Grün und ein Mulden-Rigolen-System, durch das Starkregen den Hang hinablaufen kann. Durch den Erschließungsbedarf der Expo erhielt auch die Siedlung einen Anschluss an die Straßenbahn. Dass allerdings das Auto das dominierende Verkehrsmittel ist, belegen diverse Garagen-Zeilen, Stellplätze am Straßenrand und Reihenhäuser mit Carports, die ausgerechnet die lukrativste Stelle besetzen: oben am Hügel, zum offenen Landschaftsraum, zu denen die VW-Tuaregs und -Tiguans ihren Hintern zeigen.

Den ersten städtebaulichen Entwurf lieferte damals das Braunschweiger Büro SWW Architekten – Kay Sawadda, Hendrik Welp und Uwe Welp – in einem Ideenwettbewerb. Ein strenges Straßenraster im Schachbrettmuster sollte entstehen. Zur Stadtseite war eine hohe, geschlossene Randbebauung vorgesehen, zum Landschaftsraum eine lockere Bebauung aus Mehrfamilienhäusern und Zeilenbau. Folglich versucht der Stadtteil heute zur westlichen Straßenbahnseite ein großstädtisches Bild durch eine Wand mehrgeschossiger Wohnhäuser abzugeben, während er wenige Meter dahinter seinen wahren Kern offenbart: eine Schlafstadt aus Reihenhäusern, Wohnzeilen und vereinzelt eingestreuten Grünräumen. Folgt man einer bereits 2002 an der Universität Dortmund veröffentlichten Dissertation der Raumplanerin Pamela Heise, „wurde am Kronsberg modellhaft aufgezeigt, wie eine zukunftsfähige Siedlungsentwicklung gestaltet sein kann, im Sinne eines Pilotprojektes des ökologisch, technisch und sozial Machbaren“. Leider sei der Kronsberg-Standard nicht zum Hannoveraner Standard der Stadtentwicklung geworden (die Stadt behauptet wiederum, der Kronsberg-Standard sei inzwischen bundesweit Standard, zumindest beimBau von Niedrigenergiehäusern). „Es sind in besonderem Maße ökonomische Zwänge und eine geringe Nachfrage nach Neubauten im Geschosswohnungsbau, die eine Stadtentwicklung in dieser Form behindern“, analysiert Heise die damalige Situation. „Daher wird auch nach Abschluss der Weltausstellung deutlich, dass Großveranstaltungen keinen Weg zu flächendeckenden Innovationen bahnen, ihre Durchsetzung jedoch fördern können.“

Das prägendste Element: Mulden

Zwanzig Jahre später wirkt zumindest der energetische Standard einzelner Häuser seiner Zeit voraus (mit einem damals maximalen Jahresverbrauch von 55 kWh/m², nachträglich errichtete Neubauten brauchen sogar nur 15 kWh/m²). Einzig das teure Photovoltaik-Konzept einer „Solar City“ blieb mit einem geringen Deckungsanteil des Wärmebedarfs hinter den Erwartungen zurück. Erfolgreich ausgewachsen sind dafür die über 1700 gepflanzten Bäume entlang der Straßen und der Allee am Kronsberg, die den Ort im Frühling in ein kräftiges Grün hüllen. Hinzu kommen die anlässlich der Expo angelegte „Parc Agricole“ und der „Expo-Park-Süd“.

Auffälligstes Gestaltungselement im Freiraum bilden die Mulden, die den Hügel hinab und durch Rinnsale hinein in Höfe, unter Brücken hindurch bis in Teiche und Sammelbecken führen. In Schlangenlinien von Wegen begleitet, sorgen die Senken für die spannende Überraschung in einer heterogenen, aber konventionell wirkenden Wohnsiedlung. Leider vereitelt die Bebauung auch diesem Element, seine räumliche Wirkung vollends zu entfalten: Wo man auch langschreitet, grenzen sich Hausbesitzer durch Hecken, sichtdichte Zäune und Rückwänden von Gartenhäusern von der Außenwelt ab. Um in die halböffentlichen Höfe zu kommen, muss sich an Autoreihen vorbeigekämpft werden. Ein Hain-artiger Platz im Norden bietet zwar Potenzial – verfügt neben einem kleinen Kletterparcour für Kinder und alten Bänken unter einer verrosteten Pergola aber kaum über Nutzungsmöglichkeiten. Immerhin ein großer Spielplatz im Süden des Viertels könnte nach einer zur Besichtigung noch laufenden Umgestaltung für einen Treffpunkt und öffentliches Leben sorgen. Urbanität entsteht dafür nicht dort, wo sie es wohl sollte: An der Straßenbahn-Haltestelle Kronsberg, wo an einem überdimensionierten Platz gezielt Gewerbenutzungen versammelt sind – Arztpraxen und Frisör, Döner- und Eisladen, ein Rossmann, dazu das Stadtteilzentrum KroKus und eine Kirche.

Zur Wahrheit des Expo-Stadtteils gehört, dass dieser nicht in einem Rutsch, sondern in Abschnitten – teils erst in den vergangenen Jahren – und später vor allem durch private Bauherren realisiert wurde, denen zur konsequenten Umsetzung der einst formulierten Standards der Anreiz fehlte. Ein städtebaulich kohärent wirkendes Konzept ist dadurch kaum zu erkennen. Vielmehr scheint der Ort das zusammenschusterte Ergebnis einerzwar ökologisch versierten Stadtplanung zu sein, der aber entweder das Gefühl für eine ästhetische Gestaltung fehlte oder die sich nicht gegen denEigensinn privater Entwickler und das Abschotten der Reihenhaus-Bewohner wehren konnte. In beiden Fällen ginge es auf Kosten des öffentlichen Raums. Architektonisch fällt zumindest der jüngste Baustein positiv ins Auge, die Erweiterung der IGS-Schule und der Neubau einer Grundschule durch die Lübecker ppp architekten + stadtplaner.

Während südlich der Expo-Siedlung eine dichte Stadterweiterung mit geschlossener Bebauung entsteht (Seite 44), ist nördlich ein genossenschaftlich organisiertes Neubau-Dorf mit 1000 Bewohnern geplant, das Ecovillage (Seite 17). Über eine begrünte Fläche mit kleinem Park, Gärten, Retentionsbecken und „Dorfplatz“ sollen sich Einfamilienhäuser, drei bis viergeschossige Wohnhäuser und „mobile Kleinhäuser“ verteilen; jeder Gebäudetyp ist von einem anderen Architekturbüro entworfen, der Masterplan stammt von den Hannoveranern studiomauer und cityförster architecture + urbanism. Inflation und der Wegfall eines KfW-Kredits verzögerten den Baustart, nun hofft die Genossenschaft auf finanzielle Unterstützung ihrer Mitglieder für den ersten Bauabschnitt.

Die Ziele des Ecovillage klingen nicht viel anders als damals jene der Expo-Siedlung: möglichst umwelt- und klimafreundlich und gleichzeitig bezahlbar, durch die Nutzung von Erdwärme, Photovoltaik und die Reduktion von Wohnfläche und Autoverkehr. Womöglich wird es der autoreduzierte und landschaftsarchitektonisch interessantere Städtebau sein – von den zukünftigen Bewohnern gewünscht und mitgetragen –, der den entscheidenden Unterschied zur alten Siedlung machen wird.

x

Bauwelt Newsletter

Immer freitags erscheint der Bauwelt-Newsletter mit dem Wichtigsten der Woche: Lesen Sie, worum es in der neuen Ausgabe geht. Außerdem:

- » aktuelle Stellenangebote

- » exklusive Online-Beiträge, Interviews und Bildstrecken

- » Wettbewerbsauslobungen

- » Termine

- » Der Newsletter ist selbstverständlich kostenlos und jederzeit wieder kündbar.

Beispiele, Hinweise: Datenschutz, Analyse, Widerruf

0 Kommentare